Отдел Хвощевидные – Equisetophyta

Появились хвощи в верхнем девоне, достигли наибольшего разнообразия в карбоне, когда древесный ярус заболоченных тропических лесов в значительной степени состоял из древовидных хвощевидных, вымерших к началу мезозоя. Современные хвощевидные появились на Земле с мелового периода.

Класс Хвощевые

До настоящего времени сохранился лишь один род – хвощ (Equisetum), представленный 30-35 видами, распространенными на всех континентах.

У всех видов хвоща стебли имеют членистое строение с выраженным чередованием узлов и междоузлий. Листья редуцированы до чешуй и располагаются мутовками в узлах. Здесь же образуются и боковые ветви.

Хвощ полевой — многолетнее травянистое растение высотой 40 см, которое растёт на полях, вдоль берегов рек, на лугах, опушках. Подземная часть растения представлена мощным членистым разветвлённым корневищем, которое залегает глубоко в почве. На нём есть клубни, возникающие как укороченные боковые побеги и являются местом накопления крахмала. В древности клубни корневищ хвоща, возможно, использовали в еду, ведь во время раскопок древних захоронений находят сосуды, наполненные ими. Надземные побеги у хвоща полевого двух типов: весенние — розовато — бурые, неразветвлённые, спороносные, которые развиваются за счёт накоплённых в корневище питательных веществ; летние — зелёные, ветвистые, ребристые, шероховатые, пропитаны солями кремниевой кислоты. Весенние побеги образуются рано весной. Они несут кольчато расположенные сросшиеся влагалищами листочки и спороносные колоски на верхушке

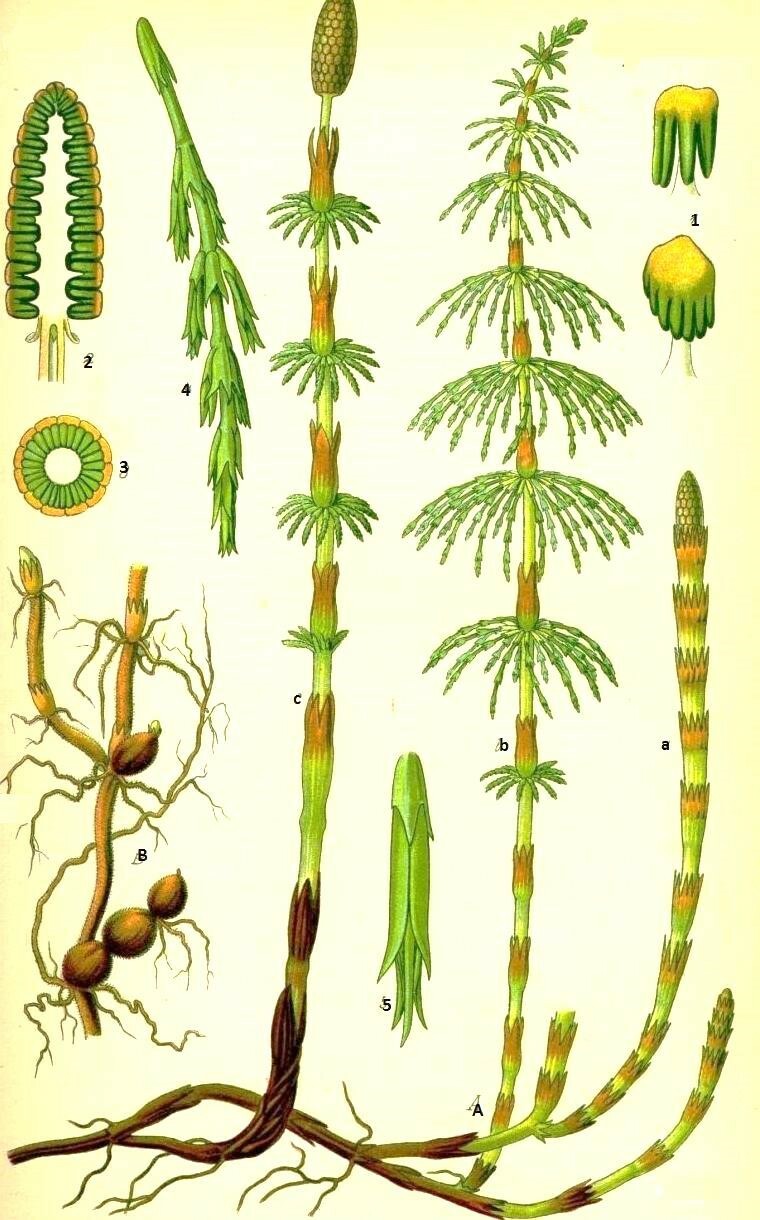

Рис.1. Хвощ

Рис.2. Хвощ полевой. А – побег, В – корневище. а – молодой спороносный побег, b- летний побег, с – зрелый спороносный побег, 1 – спорангиефор, 2 – продольный разрез колоска хвоща, 3 – поперечный разрез колоска, 4 – формирующиеся боковые побеги, 5 – листья хвоща.

Колоски образуются в апреле — мае и состоят из оси, к которой короткими ножками прикреплены шестигранные щитки - спорангиофоры. Вокруг ножки щитка расположены 6 — 8 мешкообразных спорангиев, заполненных спорами. Хвощи равноспоровые растения. Споры шарообразные, тёмно — зелёные, имеют три оболочки. После полного созревания внешняя оболочка разрывается по спирали на две ленты — элатеры. В сухом состоянии элатеры оттопырены, а при увеличении влажности скручиваются вокруг спор. Сразу после высыпания спор весенние побеги вянут и отмирают, а на корневище развиваются летние фотосинтезирующие побеги. В благоприятных условиях из спор вырастают женские заростки, в менее благоприятных – мужские, заросток может поменять пол - сначала он образует антеридии со сперматозоидами, а затем – архегонии с яйцеклетками.

Заростки имеют вид небольшой длинно-лопастной зеленой пластинки с ризоидами на нижней поверхности. Мужские заростки меньше женских и несут по краям лопастей антеридии с многожгутиковыми сперматозоидами.

На женских заростках в средней части развиваются архегонии. Гаметофиты достигают половой зрелости через 3-5 недель после прорастания. Оплодотворение происходит при наличии воды. Из зиготы развивается зародыш нового растения – спорофита.

После спороношения весенние (спороносные) побеги отмирают и из почек корневища вырастают зеленые ассимиляционные побеги. Ассимиляционные побеги имеют вертикальный стебель с мутовчатым расположением на нем боковых ветвей и листьев под ними. Они выполняют функцию образования органических соединений в процессе фотосинтеза и накопления их в корневище. В конце вегетационного периода ассимиляционные побеги отмирают, остается корневище, которое зимует в почве

В настоящее время большой роли в образовании растительного покрова хвощи не имеют. В лесах, на избыточно увлажненной почве, широко распространен хвощ лесной (E. sylvaticum) с сильно ветвящимися, поникающими боковыми веточками. На лугах, паровых полях, в посевах встречается трудно искореняемый сорняк хвощ полевой (E. arvense). У этого хвоща рано весной появляются неветвящиеся побеги, несущие спороносные колоски. Позднее от корневища развиваются зеленые вегетативные побеги. В лесной зоне на песчаных почвах и в оврагах широко распространен хвощ зимующий (E. hyemale).

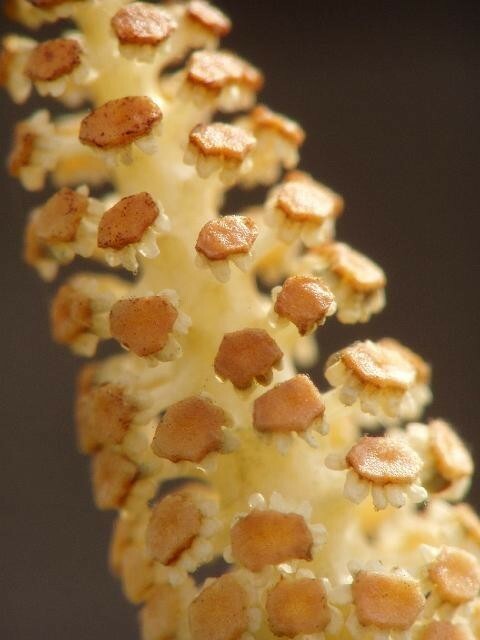

Рис.3. Спороносный колосок хвоща

Рис.4. Спороносный колосок хвоща на большом увеличении

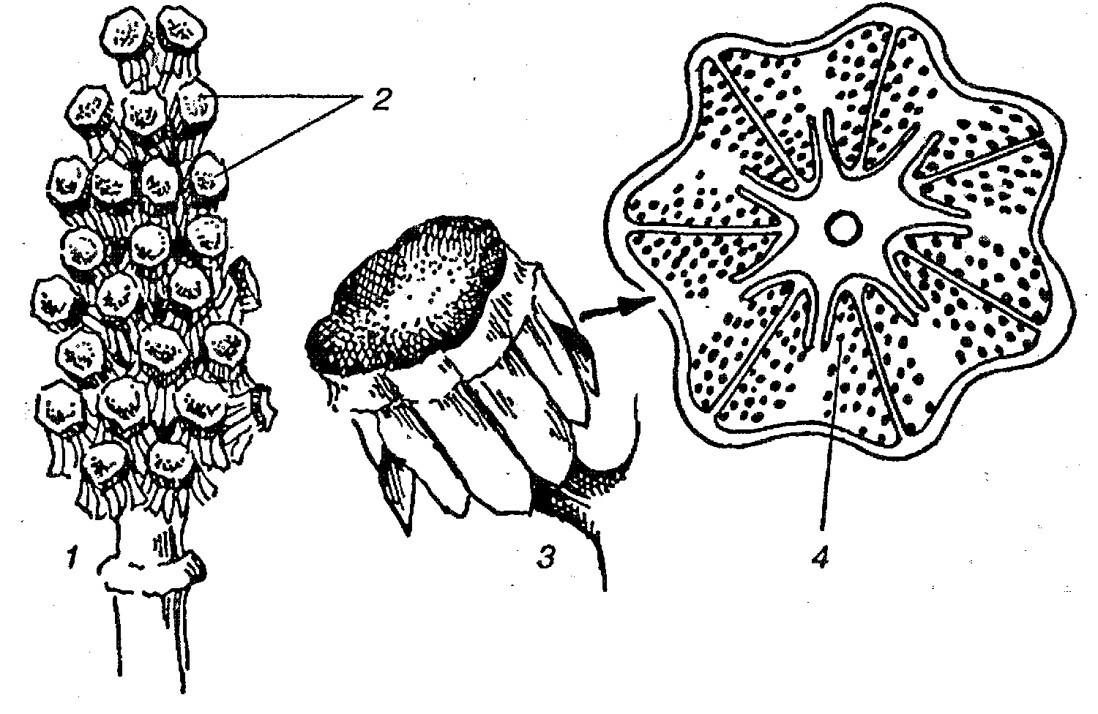

Рис. 5. Спороносный колосок хвоща (1), 2 - спорангиофор, 3 - отдельный спорангиофор, 4 - споры

Рис.6. Гаметофиты хвоща

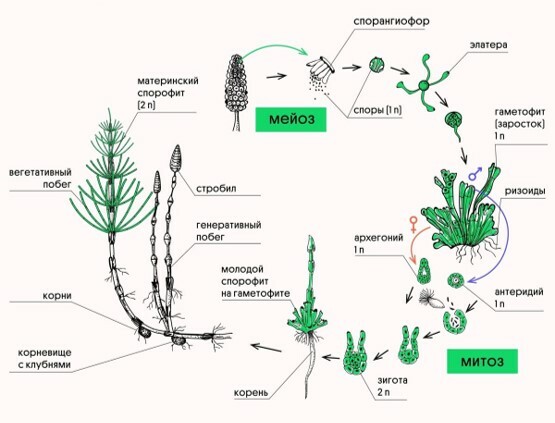

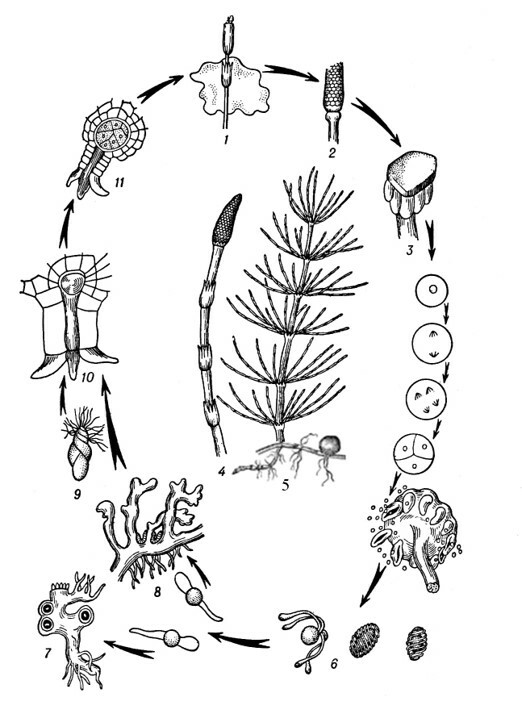

Рис. 7. Жизненный цикл хвоща полевог

Рис.8. Жизненый цикл хвоща. 1 - проросток спорофита; 2 - колосок; 3 - спорангиофор; 4 - спороносный побег; 5 - летний побег; 6 - спора с элатерами; от 5 до 6 - спорогенез - формирование спор; 7 - мужской гаметофит; 8 - женский гаметофит; 9 - сперматозоид; 10 - архегоний; 11 - прорастание зиготы и формирование зародыша

Отдел Папоротниковидные

Возникли папоротники в девоне, когда древовидные папоротники вместе с ныне ископаемыми плаунами и хвощами господствовали в растительном покрове земли. Большинство их вымерло, оставшиеся дали начало мезозойским формам, которые были представлены очень широко. Папоротники намного превосходят по числу современных видов все остальные отделы высших споровых (около 25000).

У большинства живущих сейчас (исключая тропические) папоротников отсутствует наземный прямостоячий стебель, но есть подземный в виде корневища. От корневища отходят придаточные корни и крупные листья (вайи), имеющие стеблевое происхождение и длительно нарастающие верхушкой. Молодые листья обычно свернуты «улиткой». Среди существующих в настоящее время папоротников имеются как равноспоровые, так и разноспоровые.

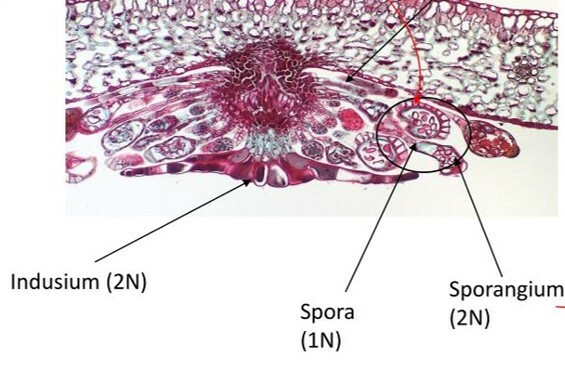

В середине лета на нижней стороне зеленых листьев (у некоторых на специальных спороносных листьях) в виде коричневых бородавочек появляются группы спорангиев (сорусы).

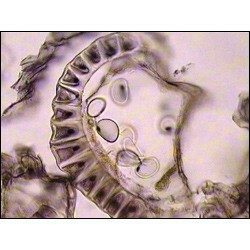

Сорусы у многих папоротников прикрыты сверху своеобразным покрывалом - индузием. Спорангии образуются на особом выросте листа (плаценте) и имеют чечевицеобразную форму, длинные ножки и многоклеточные стенки. В спорангиях хорошо выражено механическое кольцо, которое имеет вид узкой несмыкающейся полосы, опоясывающей спорангий. Когда кольцо подсыхает, стенки спорангия разрываются, и споры высыпаются.

Рис. 10. Улиткообразно закрученные молодые вайи папоротника

Рис. 10. Улиткообразно закрученные молодые вайи папоротника

Рис.11. Фотография соруса спорангиев

Рис.12. Спорангии папоротника

Рис.13. Сорус спорангиев папоротника под микроскопом

Рис.14. Вскрывшийся спорангий папоротника

Рис.15. Поперечный разрез через сорус папоротника. 1 - индузий, 2 - спорангий, 3 - механическое кольцо спорангия, 4- ножка спорангия, 5 - споры.

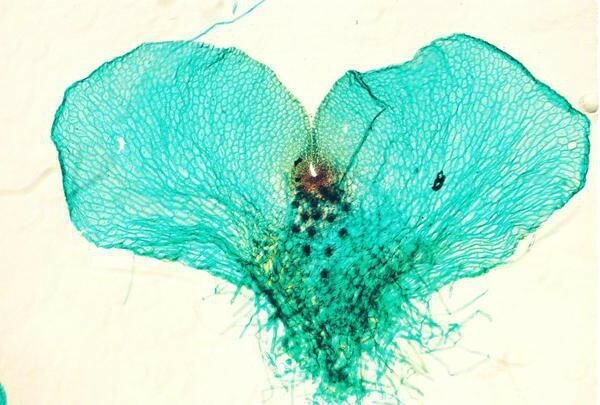

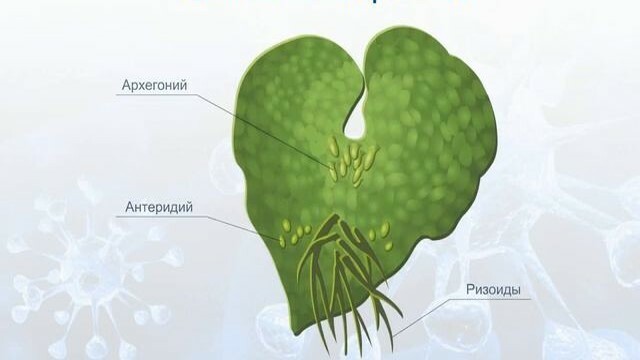

Рис.16. Гаметофит папоротника

Рис.17. Гаметофит папоротника под микроскопом

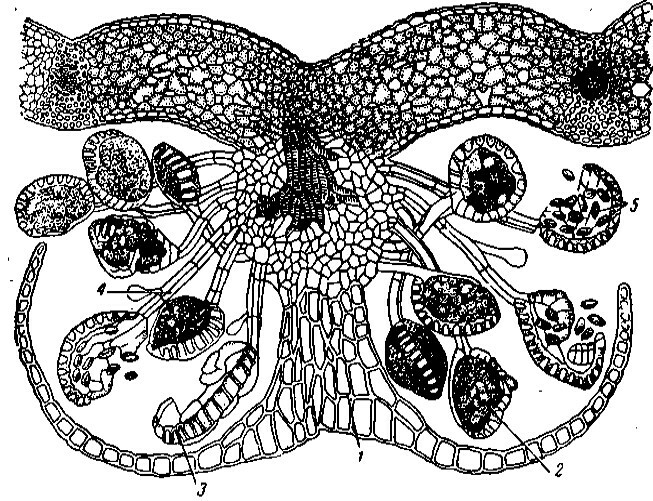

Рис.18. Строение гаметофита папоротника

Рис.19. Жизненный цикл

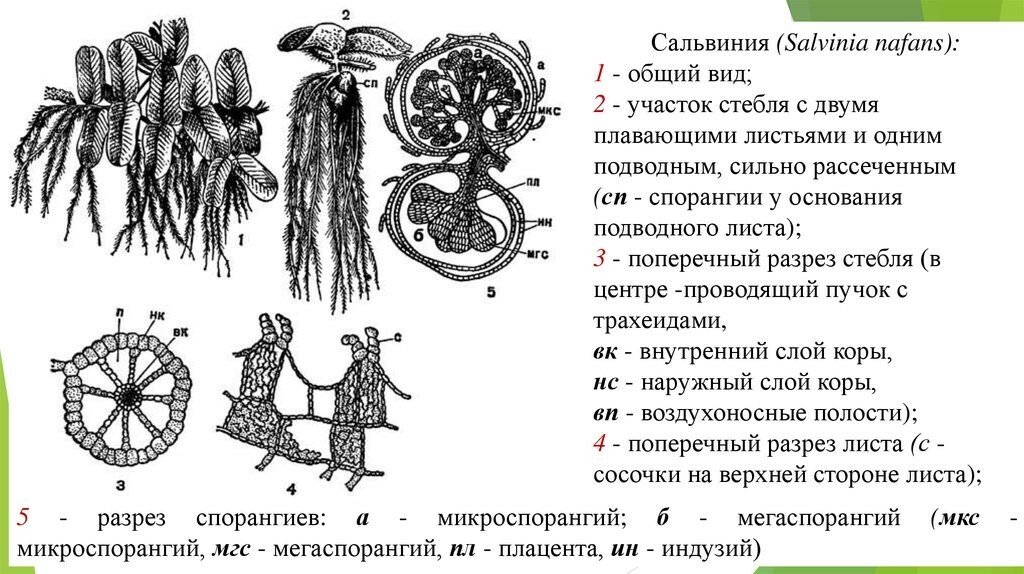

Сальвиния плавающая

Однолетнее растение с плавающим на поверхности воды тонким стеблем длиной до 15 см, на каждом узле которого находятся мутовки из трёх листьев. Два листа цельные, яйцевидно-эллиптической формы, со слегка сердцевидным основанием. Сверху они покрыты бородавочками, на верхушках которых находится пучок коротких толстых волосков, а нижняя поверхность густо покрыта бурыми волосками, удерживающими пузырьки воздуха, что позволяет сальвинии держаться на воде, Третий лист — подводный, он рассечён на нитевидные доли, покрытые волосками, очень похож на корни и выполняет их функции: всасывание воды и питательных веществ, а также стабилизацию растения.

У основания подводных листьев находятся гроздья из 4—8 шаровидных сорусов, одни из них содержат микро- и макроспорангии, из которых впоследствии развиваются соответственно мужские и женские гаметофиты. В каждом макроспорангии образуются 4 мегаспоры, из которых развивается только одна. В микроспорангии обычно 64 микроспоры.

Сорусы обычно осенью опадают на дно водоёма и там зимуют; к весне их оболочка разрушается, и спорангии всплывают на поверхность и прорастают. Микроспоры прорывают стенку спорангия и образуют трёхклеточный мужской гаметофит, из двух клеток которого затем образуются две бесплодные и две сперматогенные клетки, каждая из которых производит по четыре сперматозоида. Мегаспора, прорастая, также разрывает оболочку и образует женский гаметофит, на котором образуются три архегония. После оплодотворения развивается только один из них.

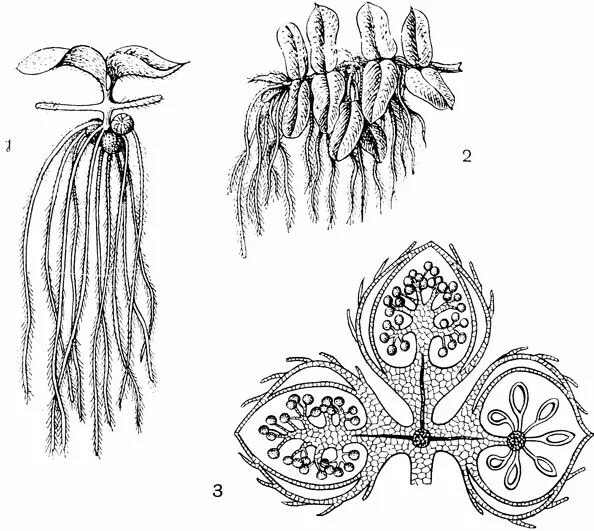

Рис.20. Сальвиния плавающая

Рис.21. Внешний вид сальвинии 1 - вид сбоку (подвоный лист рассеченный, у основания листа крепятся сорусы спорангиев, 2 - сальвиния - вид сверху, 3 - сорусы спорангиев в разрезе

Рис.22. Фотография сальвинии. Видны сорусы спорангиев.

Рис.23. Сальвиния в природе. Это однолетнее растение. Вся эта биомасса выросла за один сезон

Рис.23а. Строение сальвинии

Рис.24. Цикл развития сальвинии:

а – спорофит; б – спорокарп; в – микроспорангий с мужскими гаметофитами; г – завершающая стадия развития мужского гаметофита; д – мегаспорангий; е – мегаспорангий с женским гаметофитом; ё – мегаспорангий с зародышем спорофитаа; ж - молодой спорофит; 1 – спорокарпий (сорус); 2 – подводный лист; 3 – надводный (плавающий) лист; 4 – стебель; 5 – микроспорангий; 6 – мегаспорангий; 7 – плацента; 8 – мегаспора; 9 – архегоний; 10 – гаметофит; 11 – зародыш спорофита