Соцветия

Цветки могут располагаться поодиночке или группами. В тех случаях, когда они располагаются группами, образуются соцветия. Соцветием называют часть побега или систему видоизмененных побегов, несущих цветки. Соцветия обычно отграничены от вегетативной части растения. Биологический смысл возникновения соцветий – в возрастающей вероятности опыления цветков как анемофильных, так и энтомофильных растений. Несомненно, что насекомое за единицу времени посетит гораздо больше цветков, если они собраны в соцветия. Кроме того, цветки, собранные в соцветия, более заметны среди зелени листьев, нежели одиночные цветки. Многие поникающие соцветия легко раскачиваются под влиянием движения воздуха, способствуя тем самым рассеиванию пыльцы.

Соцветия свойственны большинству цветковых растений. Обычно соцветия группируются на концах вегетативных побегов, но иногда, особенно у тропических деревьев, возникают на стволах и толстых ветвях. Такое явление известно под названием каулифлории (от латинского «каулис» – стебель, «флос» – цветок). В качестве примера можно привести шоколадное дерево (Theobroma cacao). Считается, что в условиях тропического леса каулифлория делает цветки более доступными для насекомых-опылителей.

Закладываются соцветия внутри цветочных или смешанных почек. У многих растений (бузина, сирень, гиацинт) соцветие возникает как единое целое в результате деятельности одной меристемы. Любое соцветие имеет главную ось, или ось соцветия, и боковые оси, которые могут быть разветвлены в различной степени или не ветвятся. Конечные их ответвления – цветоножки несут цветки. Оси соцветия делятся на узлы и междоузлия. На узлах осей соцветия располагаются листья и прицветники

Соцветия, у которых боковые оси ветвятся, называются сложными. У простых соцветий боковые оси не разветвлены и являются цветоножками. У сложного соцветия боковые оси несут частные, или парциальные, соцветия. Считается, что сложные соцветия эволюционно возникли раньше простых. Во многих случаях простые соцветия возникали в процессе упрощения сложных, что связано с редукцией их боковых осей. Полагают, что одиночные цветки в пазухах листьев или на верхушках побегов также возникли в результат крайней редукции соцветий разного типа. Главная ось может заканчиваться верхушечным цветком – в этом случае соцветие ограничено в росте и получило название закрытого. У открытых соцветий главная ось обладает неограниченным ростом, и цветки располагаются сбоку от морфологической верхушки. У сложных соцветий верхушечными цветками могут заканчиваться главная и боковые оси, или все они имеют неограниченный рост.

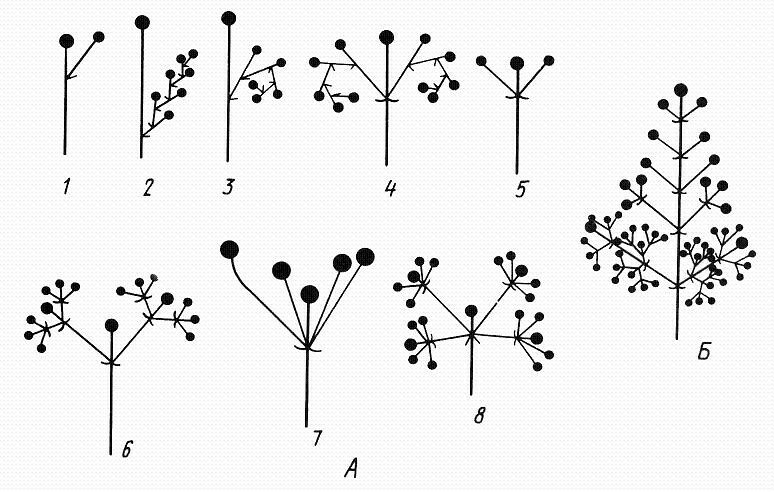

У обоеполых растений соцветия несут обоеполые цветки, но у однодомных и двудомных соцветия могут быть также тычиночными, пестичными и полигамными. В последнем случае встречаются одновременно тычиночные, пестичные и обоеполые цветки. Классификация соцветий может осуществляться на основе особенностей ветвления конечных парциальных соцветий. В соответствии с этим соцветия подразделяют на два главных типа: ботриоидные (ботрические, или рацемозные) и цимоидные (цимозные). У ботриоидных соцветий (от греческого «ботрион» – кисть) характер ветвления моноподиальный. Цимоидные соцветия (от греческого «кюма» – волна по особому порядку зацветания) обязательно характеризуются симподиальным ветвлением парциальных соцветий.

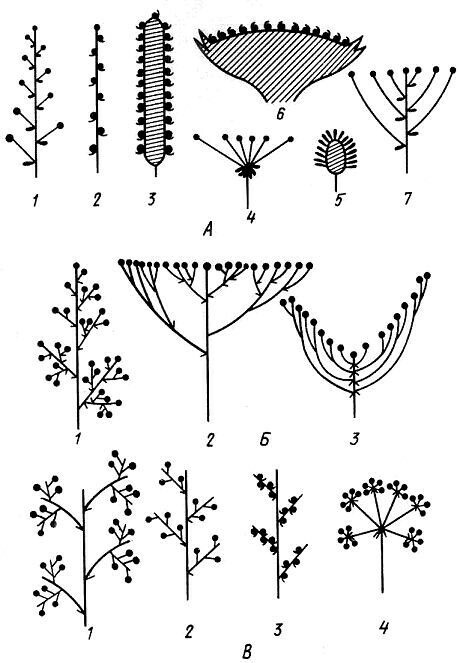

Простые бoтриоидные соцветия довольно обычны, особенно у травянистых растений. Боковые оси простых соцветий не ветвятся и представляют собой цветоножки, заканчивающиеся цветками. Простые соцветия могут быть как открытыми, так и закрытыми. Возникают они, по-видимому, из сложных ботриоидных соцветий различного типа (в результате процесса редукции), а также иногда из цимоидных соцветий. Наиболее обычное простое соцветие – кисть. В кисти все цветки сидят на цветоножках, более или менее равномерно распределенных вдоль оси. Кисти встречаются у многих представителей семейства крестоцветных. Колос – производное кисти, отличающийся от нее сидячими цветками. В колос, например, собраны цветки у видов рода ятрышник (Orchis). Разновидностью колоса следует считать простую ботриоидную сережку (тополь Populus, ива Salix). Сережка обычно поникает, после цветения или созревания плодов опадает целиком вместе с осью соцветия. Чаще всего сережка несет однополые цветки (ива Salix, тополь Роpulus). Почти все представители семейства аронниковых (Araceae) имеют соцветие початок, который отличается от колоса разросшейся утолщенной осью соцветия. Часто початок окружен прицветным листом – покрывалом, нередко имеющим незеленую окраску. Все перечисленные соцветия имеют нормальную развитую ось. однако существует ряд соцветий с укороченной осью. К соцветиям такого типа относятся зонтик, головка и корзинка. Зонтик – соцветие, производное от кисти, но у него все цветоножки и прицветники расположены на верхушке укороченной оси соцветия. Примерами зонтиков могут служить соцветия видов примулы (Primula) и женьшеня (Раnах). Головка представляет собой видоизмененный зонтик, у которого редуцированы цветоножки, а укороченная ось соцветия разрастается. Головка, окруженная оберткой, то есть сближенными верхушечными листьями, известна под названием корзинки. Корзинка характерна для всех представителей семейства сложноцветных.

Сложные ботриоидные соцветия могут быть как открытыми, так и закрытыми. Наиболее обычна метелка, которая представляет собой более или менее разветвленное соцветие с парциальными соцветиями ботриоидной природы. Для метелки характерно постепенное уменьшение степени разветвленности боковых осей от основания к верхушке. Классический пример метелки – метелка некоторых злаков. Метелка характерна для широко культивируемых видов сирени (Syringa) и спиреи иволистной (Spiraeasalicifolia). Метелка легко видоизменяется в несколько других типов сложных соцветий, например в сложный щиток и антелу. Сложный щиток представляет собой видоизмененную метелку с укороченными междоузлиями главной оси и сильно развитыми междоузлиями боковых осей. Окончания парциальных соцветий при этом достигают уровня верхушечного (терминального) цветка. У антелы междоузлия боковых осей так сильно удлиняются, что терминальный цветок оказывается на дне воронки, образованной боковыми ответвлениями. Примером сложного щитка может служить соцветие спиреи японской (Spiraeajaponica), а антелы – соцветие лабазника

обыкновенного (Filipendulavulgaris). Сложная кисть представляет собой соцветие, у которого ботриоидные парциальные соцветия являются простыми кистями. Существуют разные типы сложных кистей. Наиболее обычны двойные (вероника простертая Veronicaprostrata) и тройные сложные кисти (верблюжья колючка Alhagimaurorum). Производным от сложной кисти считается сложный колос. У сложного колоса цветки располагаются на боковых осях, то есть они сидячие, и парциальные соцветия представляют собой простые колосья. Как и сложная кисть, сложный колос может быть двойным или тройным. Сложный колос имеют большинство злаков и многие осоковые. Другое производное сложной кисти – сложный зонтик. Он известен по соцветиям представителей семейства зонтичных. Чаще всего сложный зонтик имеет боковые оси двух порядков – первого и второго. Оси первого порядка отходят от верхушки главной оси, а второго – от верхушек осей первого порядка. Парциальные соцветия сложного зонтика, таким образом, представляют простые зонтики и получили у систематиков название зонтичков.

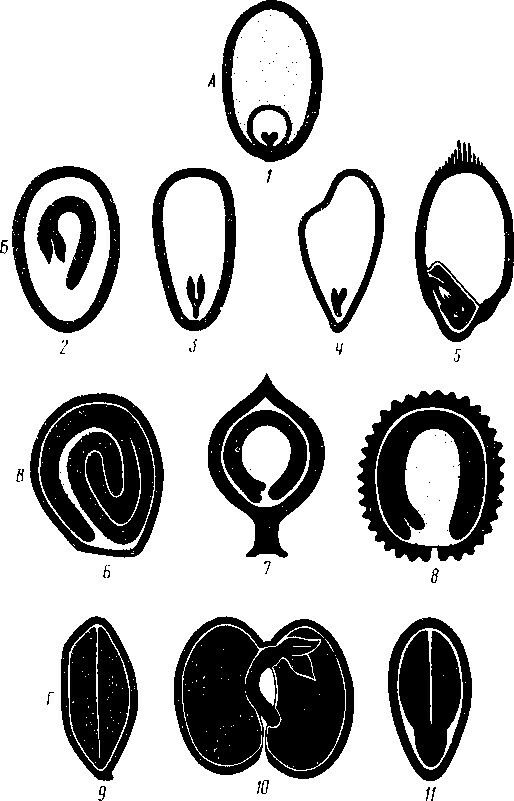

Рис.1. Типы ботриоидных соцветий . А – простые ботриоидные: 1 – кисть, 2 – колос, 3 – початок, 4 – простои зонтик, 5 – головка, 6 – корзинка, 7 – щиток (4. 5, 6 – с укороченной главной осью, прочие – с удлиненной); Б – сложные ботриоидные. Метелка и ее производные:1 – метелка, 2 – сложный щиток, 3 – антела; В – сложные ботриоидные. Сложная кисть и ее производные: 1– тройная кисть, 2 – двойная кисть, 3 – двойной колос, 4 – двойной зонтик

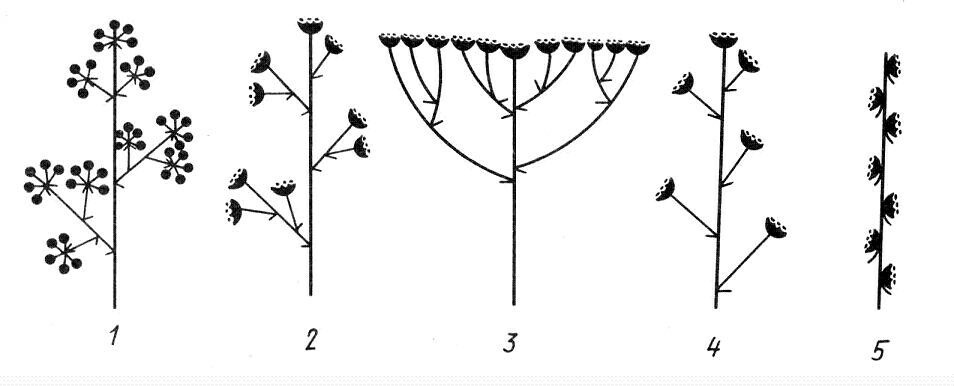

Рис.2. Агрегатные соцветия : 1 – метелка зонтиков, 2 – метелка корзинок, 3 – щиток корзинок, 4 – кисть корзинок, 5 – колос корзинок.

Циммоидные соцветия

Рис.3. Цимоидные соцветия . А – цимоиды: 1-3– монохазии: 1 –элементарный монохазий, 2– извилина, 3 – завиток, 4 – двойной завиток, 5-6– дихазии: 5 – дихазий, 6 – тройной дихазий, 7-8 – плейохазии: 7 – плейохазий, 8 – двойной плейохазий; Б – тирс.

Плоды

Плод формируется в процессе развития цветка у покрытосеменных растений. В нем заключены семена. В других систематических группах растений нет структур, гомологичных плоду. По выражению американского ботаника А. Имса, плод – это «зрелый цветок».

Функции плода – формирование, защита и распространение семян.

В образовании плода главную роль играет гинецей, и прежде всего завязь. В процессе развития плода из стенки завязи формируется стенка плода — околоплодник (перикарп, или перикарпий; греч. пери — около, карпос — плод).

У растений с нижней завязью перикарп в той или иной степени сливается с некарпеллярными частями плода (цветочной трубкой, цветоложем, трубкой чашечковидного околоцветника). Особого термина для обозначения этой сложной структуры нет, и термин «стенка плода» применяется к плодам как из верхней, так и из нижней и полунижней завязей.

Стенка завязи состоит из слабодифференцированных паренхимных клеток, проводящих тканей, а также наружной и внутренней эпидерм. В процессе созревания часто наблюдается увеличение числа клеток перикарпия. Его основная ткань остается сравнительно гомогенной (однородной) или дифференцируется на механические ткани и паренхиму, в клетках которой накапливаются крахмал, сахара, белки, жирные масла, витамины и т. д. Перикарп обычно составляет основную массу плода. В нем выделяют три сравнительно четкие зоны: наружную, среднюю и внутреннюю. Наружная зона называется внеплодником или экзокарпием; средняя — межплодником или мезокарпием; внутренняя — внутриплодником или эндокарпием.

Строение стенки плода (околоплодника) — стенка плода может быть сухой и сочной (мясистой), часто суккулент- ной. Плоды в зависимости от структуры стенки делят на две группы: сухие и сочные. Сухие плоды бывают вскрывающимися или невскрывающимися, смотря по тому, вскрывается (растрескивается) стенка плода после созревания или нет.

Стенка сухого плода — если завязь, дифференцирующаяся в сухой плод, содержит несколько семязачатков, плод, как правило, при созревании вскрывается. Такой плод может состоять из одного плодолистика (листовка, боб) или из нескольких сросшихся плодолистиков (коробочка). Перикарп листовок имеет сравнительно простую структуру. Он может состоять из узких слоев экзокарпа, мезокарпа и эндокарпа. Три основных продольных проводящих пучка, а также поперечно ориентированные ответвления от основных пучков заключены в склеренхимные обкладки. По мере созревания плода пе- рикарп подсыхает. Разная степень высыхания паренхимной и скле- ренхимной тканей перикарпа создает напряжение, вызывающее его вскрывание, которое в зависимости от типа плода (листовка, боб, стручок, коробочка и др.) происходит неодинаково.

Стенка сочного плода — в эволюции сочные плоды появились как производные сухих. Стенка сочного плода может развиваться либо из стенки завязи (перикарпа), либо из стенки завязи, сросшейся с цветочной трубкой или с вогнутым цветоложем.

У сочного плода вся стенка завязи или ее наружная часть (исключая эпидерму) дифференцируется в паренхимную ткань, клетки которой сохраняют свои протопласты и в зрелом плоде. Стенка незрелого сочного плода имеет плотную текстуру, однако по мере созревания плода она становится мягче. Это размягчение обусловлено химическими изменениями, происходящими в протопластах клеток, а также в структуре их стенок. Иногда клетки отделяются друг от друга вследствие расслизнения межклеточного вещества, т. е. происходит естественная мацерация.

Созревание сочных плодов, как правило, сопровождается изменением окраски. В клетках молодых зеленых плодов, особенно в периферийных слоях, имеются многочисленные хлоропласты. У одних видов переход к желтой, оранжевой или красной окраске плодов происходит в связи с разрушением хлорофилла и накоплением каротиноидов, у других — в клетках созревающих плодов накапливаются антоцианы, придающие тканям разнообразные оттенки красного, пурпурного, фиолетового или синего цвета. Пигменты распределяются равномерно в тканях плода или сосредоточены в периферийных слоях клеток.

Созревание плода сопровождается изменениями в составе углеводов. В паренхиме некоторых плодов (яблоня, груша) в процессе созревания вначале накапливается крахмал, который позднее преобразуется в сахара. Семена прикрепляются к околоплоднику с внутренней стороны в тех местах, где в завязи располагались плаценты. Максимальное число семян в плоде равно числу семязачатков в завязи, но обычно меньше, так как не все семязачатки достигают зрелости.

Часто плод разделен продольными перегородками, соответствующими перегородкам завязи пестика. Образующиеся при этом камеры называют гнездами плода. Реже формируются поперечные перегородки, делящие плод на отдельные камеры.

Классификация плодов. Морфогенетическая классификация основана на типе гинецея. По этому признаку их делят на четыре главных типа:

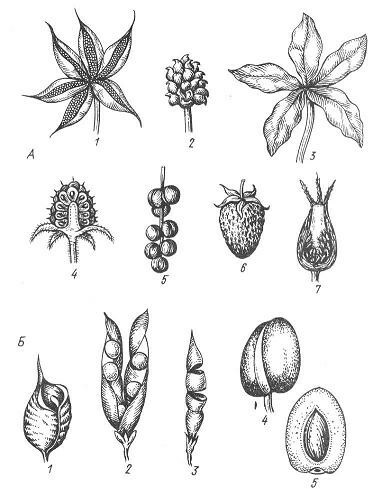

апокарпии образуются из цветков с архаичным апокарпным гинецеем. Из каждого свободного простого пестика одного цветка формируется отдельный плод;

монокарпии возникают из цветков, имеющих монокарпный гинецей. Они генетически родственны апокарпиям и образовались в результате редукции плодолистиков до одного;

ценокарпии (синкарпий, лизикарпий и паракарпий) формируются из цветков с ценокарпным гинецеем;

Пиренарии — это ценокарпии с твердым эндокарпом (косточкой), который окружает семя, а число косточек и их расположение в перикарпе свидетельствуют об исходном типе гинецея.

Рис.4. Типы апокарпных плодов . А – сухие и сочные апокарпии: 1, 3 – многолистовка (многие лютиковые и пион), 2 – многоорешек (некоторые лютиковые), 4 – многокостянка (малина из рода Rubus), 5 – сочная многолистовка, отдельные плодики сидят на удлиненном цветоложе (лимонник), 6 – земляничина, особый тип сочного многоорешка с разросшимся цветоложем (земляника, клубника), 7 – цинародий, особый тип сочного многоорешка с мясистым разросшимся гипантием (шиповник); Б – сухие и сочные монокарпии: 1 – однолистовка (род Consolida, лютиковые), 2 – боб (представители бобовых и других семейств), 3 – членистый боб, 4 – сухая однокостянка (род миндаль Amygdalus), 5 – сочная однокостянка (род слива Prunus, розоцветные).

Рис.5. Типы ценокарпных плодов . А – сочные и сухие ценокарпии: 1 – ценокарпная многолистовка (водосбор, лютиковые), 2 – коробочка, вскрывающаяся крышечкой (белена), 3 – коробочка, вскрывающаяся по створкам (представители многих семейств), 4 – членистый стручок (дикая редька, капустные), 5 – яблоко (представители подсемейства яблоневых, розоцветные), 6 – стручочек (капустные), 7 – гесперидий, или померанец (цитрусовые), 8 – ягода (черника, брусника, виноград), 9 – вислоплодник, разделившийся на два мерикарпия – пример дробного ценокарпия (сельдерейные), 10 – ценокарпная многокостянка (толокнянка), 11 – стручок (капустные), 12 – ценобий, видны четыре эрема (бурачниковые, губоцветные); Б – сочные и сухие псевдомонокарпии: 1 – орех (лещина), 2 – семянки различного типа (астровые), 3 – зерновки (злаки), 4 – желудь (буковые), 5 – псевдомонокарпная костянка (грецкий орех).

Семя

Семя — высокоспециализированный орган размножения и расселения растений, развивающийся обычно после оплодотворения из семязачатка. Первоначально семя находится внутри плода, который защищает его до прорастания. Семя со стенкой плода связано семяножкой, след от которой (рубчик) сохраняется на поверхности семени. Зрелое семя состоит из зародыша, семенной кожуры и специализированных запасающих тканей (если они есть).

Формирование зародыша. Зигота (оплодотворенная яйцеклетка) переходит в состояние покоя, длительность которого у разных растений неодинакова и колеблется от нескольких часов до нескольких месяцев. Первое деление приводит к формированию двух клеток: базальной (со стороны микропиле) и терминальной (со стороны середины зародышевого мешка). Базальная клетка делится в поперечном направлении и формирует подвесок (суспензор), который прикрепляет собственно зародыш к стенке зародышевого мешка и вдвигает его в полость зародышевого мешка, заполняемую эндоспермом. Самая верхняя крупная клетка-подвеска играет роль гаустория. Из терминальной клетки развивается собственно зародыш. Эта клетка делится двумя взаимно перпендикулярными перегородками и образует четыре клетки. Каждая из них делится еще раз, образуя восемь клеток. В результате последующего деления развивается шарообразное тело предзародыша, состоящее из мелких клеток. Далее зародыш на верхушке становится плоским, и по обе стороны закладываются два бугорка. У двудольных растений бугорки, симметрично развиваясь, образуют два зародышевых листа (две семядоли), у однодольных одна семядоля развивается энергичнее, а другая отстает в росте. Асимметрично развившаяся семядоля продолжает свой рост и занимает верхушечное положение, а другая остается рудиментарной. У двудольных конус нарастания побега располагается между двумя семядолями, у однодольных он смещен в бок. Конус нарастания побега вместе с зачаточными листьями формирует почечку зародыша семени. Под семядолями формируются подсемядольное колено (гипокотиль) и зародышевый корешок, обращенный к микропиле. У многих орхидей, а также паразитов и сапрофитов зародыш очень мал и состоит из однородных клеток.

Формирование эндосперма — оплодотворенное центральное ядро зародышевого мешка, не проходя периода покоя, делится и дает начало триплоидному эндосперму. По способу формирования различают два типа эндосперма: нуклеарный и целлюляр- ный.

При нуклеарном типе оплодотворенное центральное ядро зародышевого мешка многократно делится в полости зародышевого мешка, в его цитоплазме, формируя множество триплоидных ядер. Вначале эти ядра располагаются вдоль стенки зародышевого мешка. К этому времени в нем накапливается большое количество запасных продуктов. Клеточные стенки появляются позднее или вообще не возникают. Нуклеарный тип эндосперма наблюдается у однодольных и некоторых двудольных растений.

Целлюлярный тип формирования эндосперма отличается тем, что клеточные стенки образуются последовательно при каждом делении. Целлюлярный тип эндосперма встречается у некоторых двудольных (пасленовые, астровые и др.).

Деление центрального ядра без периода покоя и формирование эндосперма раньше зародыша биологически понятно, так как он служит основным источником питания для развивающегося зародыша. Вначале эндосперм активно передает зародышу вещества, поступающие в созревающее семя от материнского организма, но вскоре его активность затухает и в нем откладываются запасные питательные вещества.

Эндосперм зрелого семени — это обычно крупноклеточная запасающая ткань. В зрелых семенах разных растений соотношение размеров зародыша и эндосперма, очертания и положение самого зародыша в семени сильно варьируют.

В процессе развития зародышевого мешка, а затем зародыша и эндосперма нуцеллус семязачатка обычно полностью исчезает, так как его запасные вещества потребляются развивающимися частями сначала семязачатка, а потом семени. Однако у некоторых растений нуцеллус сохраняется в зрелом семени, превращаясь в запасающую ткань — перисперм, лежащий под кожурой семени. В таком случае семя состоит из зародыша, эндосперма, перисперма и семенной кожуры (кувшинка, кубышка, черный перец).

В зависимости от большого содержания того или иного запасного вещества семена могут быть крахмалистые (у пшеницы 66 % крахмала, у ржи 67 %), маслянистые (у клещевины до 70 % масла, у льна до 48 %), белковые (у гороха 22...34 % белка, у фасоли—23 , у сои —34...45 %), с запасной гемицеллюлозой (у пальм, кофейного дерева).

Семенная кожура (спермодерма) развивается из интегументов семязачатка. Она многослойна и присутствует в семени всегда. Протопласты наружных клеток кожуры отмирают, и клетки заполняются смолистым веществом, а стенки опробковевают, одревесневают, кутинизируются. Внутренние слои клеток остаются тонкостенными. Главные функции спермодермы — защита зародыша от механических повреждений, чрезмерного высыхания и преждевременного насыщения влагой и прорастания. Кроме того, она может способствовать распространению семян. Ее толщина и плотность связаны с характером околоплодника.

Морфологические типы семян. Зрелые семена различны по форме, величине, структуре поверхности и окраске кожуры, а также по внутреннему строению. В семени обязательно присутствуют зародыш (как производное зиготы имеет в своих клетках диплоидный набор хромосом) и семенная кожура (как производное интегумента тоже с диплоидным набором хромосом). Кроме них в семени могут быть запасающие ткани: эндосперм (возникает в результате двойного оплодотворения и состоит из триплоидных клеток) и перисперм (как производное нуцеллуса имеет в своих клетках диплоидный набор хромосом).

Классификация семян связана с местом локализации запасных питательных веществ. Различают четыре типа семян: с эндоспермом, с эндоспермом и периспермом, с периспермом, без эндосперма и перисперма.

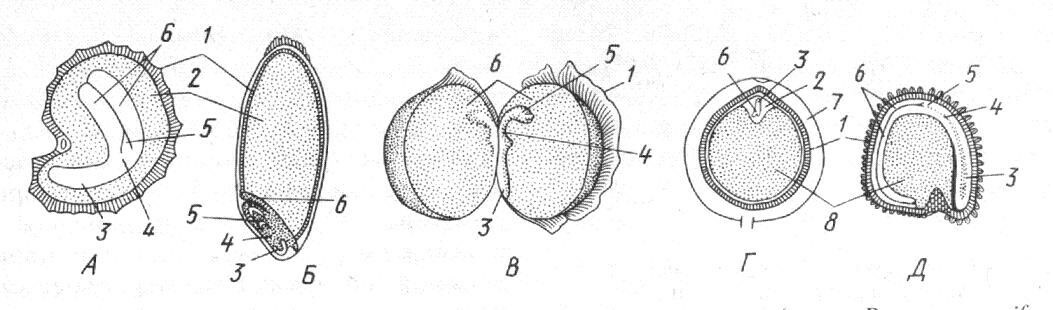

Рис.6. Типы семян. А — с эндоспермом и периспермом; Б — с эндоспермом; В — с периспермом; Г — без эндосперма

и перисперма; 1 — кубышка; 2 —томат; 3 — морковь; 4 — виноград; 5 — зерновка злака; 6 — свек-

ла; 7 — шпинат; 8 — куколь; 9 — тыква; 10 — фасоль; 11 — лен

Рис.7. Типы семян. А – с эндоспермом, окружающим зародыш (мак Papaversomniferum, Б –с эндоспермом, примыкающим к зародышу (пшеница Triticumaestivum); В – с запасными веществами, отложенными в семядолях зародыша (горох Pisumsativum); Г – с эндоспермом, окружающим зародыш,имощнымпериспермом (перец Pipernigrum); Д– с периспермом (кукольAgrostemmagithago): 1 – семенная кожура, 2 – эндосперм, 3 – корешок, 4 – стебелек, 5 – почечка, 6 – семядоли, 7 – околоплодник, 8 – перисперм.

Распространение плодов и семян

В начале XX в. шведский ботаник Р. Сернандер дал любым частям семенных растений, с помощью которых они способны расселяться, общее название диаспор (от греческого «диаспейро» – рассеиваю). В качестве диаспор могут выступать семена, плоды, соплодия, части вегетативного тела и даже целые растения. Плоды и семена, несомненно, относятся к важнейшему типу диаспор.

Существуют два основных типа распространения диаспор. Один – без содействия каких-либо внешних агентов, путем механизмов, выработанных в процессе эволюции самим растением, другой – с помощью различных внешних факторов: ветра, воды, животных, человека. Первый тип получил название автохории (от греческого «аутос» – сам, ««хорео» – иду, распространяюсь), второй – аллохории(отгреческого«аллос» – другой). Растения соответственно называются автохорами и аллохорами. Плодыи семена автохоров рассеиваются сравнительно недалеко от материнского растения, обычно не больше нескольких метров от него. Группа автохорных растений разделяется на механохоры и барохоры. Плоды многих механохоров вскрываются по гнездам или створкам, причем семена из них высыпаются. Это происходит у фиалки трехцветной (Violatricolor), видов тюльпана (Tulipa). Некоторые механохоры активно разбрасывают семена благодаря специальным приспособлениям в плодах, в основе которых повышенное осмотическое давление клеток механической ткани или, напротив, клеток основной ткани. Наиболее обычные растения такого рода – недотрога обыкновенная (Impatiensnoli-tangere), экбалиум пружинистый, или бешеный огурец (Ecballiumelaterium). На небольшие расстояния могут перемещаться плоды некоторых видов клевера вследствие изменения упругости зубцов чашечки при перемене влажности воздуха и почвы.

К барохорам относятся растения, обладающие тяжелыми плодами и семенами. К ним можно отнести желуди дуба (Quercus), плоды грецкого ореха (Juglans regia), семена конского каштана (Aesculus hippocastanum). При падении семена этих растений оказываются обычно под кроной материнского растения. К группе автохоров относятся также геокарпные растения (от греческого «ге» – земля). У геокарпных видов плоды в процессе развития внедряются в почву и там созревают. Наиболее известный из них арахис подземноплодный, или земляной орех (Arachis hypogaea).

Существуют четыре основных способа аллохории. Это анемохория (от греческого «анемос» – ветер), зоохория («зоон» – животное), гидрохория («гидор» – вода) и антропохория («антропос» – человек). Наиболее обширна группа растений-анемохоров. Единицы расселения, семена или целые плоды анемохоров переносятся движением воздуха. Для невскрывающихся плодов анемохоров характерны разнообразные летательные приспособления: летучки, крылатки. Классический пример растений, имеющих плоды-летучки, – одуванчик (Taraxacum officinale). Его плоды способны перелетать по воздуху на значительные расстояния. Крылатые плоды ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior) и тропического бобового – птерокарпуса индийского (Pterocarpus indica), оторвавшись от материнского растения, могут планировать на несколько десятков метров. Крылом, возникшим из прицветника и несущим целое соплодие, обладают виды липы (Тilia). Иногда анемохорами бывают не только растения со специально приспособленными для этого плодами, но и растения с различными летательными выростами у семян. При этом плоды обязательно вскрываются, высыпающиеся семена подхватываются ветром и разносятся. Общеизвестен тополевый «пух», который представляет снабженные волосками-летучками семена разных видов тополя (Populus), разлетающиеся из вскрывшихся плодов-коробочек.

Плоды и семена, не имеющие специальных приспособлений для переноса воздухом, тем не менее, могут разноситься на далекие расстояния путем перемещения ветром всего материнского растения, точнее, его надземной части. Речь идет об особой экологической группе растений, носящих название «перекати-поле». Эти растения, относящиеся к разным по систематическому положению семействам, подсыхая, отрываются и кочуют в виде своеобразных клубков, рассеивающих семена из вскрывшихся плодов. К растениям такого типа относятся многие степные виды – качим развесистый, или метельчатый (Gypsophila paniculata, гвоздичные), солянка холмовая (Salsola collina, маревые).

У гидрохоров плоды, распространяющиеся с помощью воды, снабжены плотным, малопроницаемым для воды эндокарпием, волокнистым легким мезокарпием, а также воздухоносными полостями, поддерживающими плод на плаву. Хорошо известны тропические гидрохоры – кокосовая пальма (Cocos nucifera) и энтада фасолевидная (Entada phaseoloides). Их плоды могут переноситься морскими и океаническими течениями на тысячи километров. Плоды пресноводных гидрохоров нередко снабжены плавательными поясками из опробковевших клеток и плотной кожурой. Большинство растений, растущих вдоль берегов прудов, озер и каналов, относятся к этой экологической группе (частуха подорожниковая Alisma plantago-aquatica, вех ядовитый Cicuta virosa).

Разнообразны способы распространения плодов и семян с помощью животных и птиц. Есть плоды, прикрепляющиеся к шерсти и ногам животных с помощью различных прицепок, крючков, шипов, а также клейкой поверхности или железистого опущения – экзозоохория. Многие плоды и семена расселяются эндозоохорно, поедаемые животными, птицами и насекомыми, разносящими семена на значительные расстояния. Классические зоохоры – виды лопуха (Аrctium), чьи соплодия, обладающие очень цепкими листочками обертки, легко переносятся шерстью животных. К лапам животных с помощью липкой поверхности прикрепляются плоды линнеи северной (Linnaea borealis). Обычный эндозоохор наших северных хвойных лесов – толокнянка. Особую группу среди зоохоров составляют растения-мирмекохоры, плоды и семена которых имеют мясистые сладкие придатки и разносятся муравьями. Антропохория среди растений тесно связана с деятельностью человека (распространение с помощью технических и транспортных средств, домашних животных). Антропохорами являются многие сорные растения.