Отдел Покрытосеменные

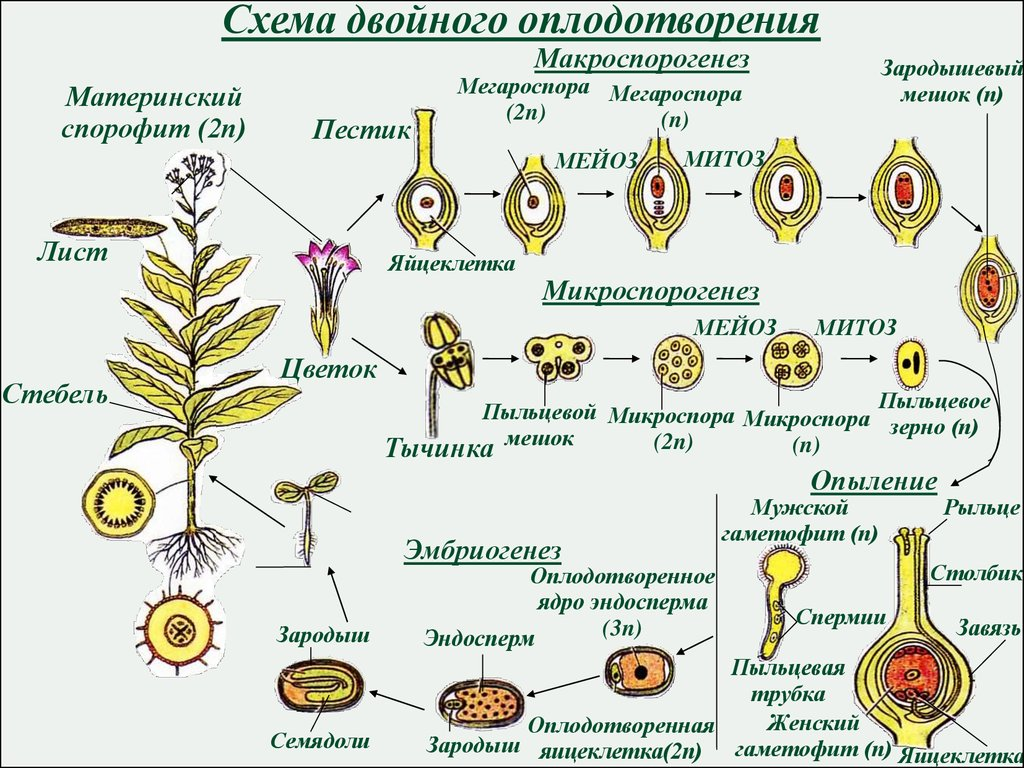

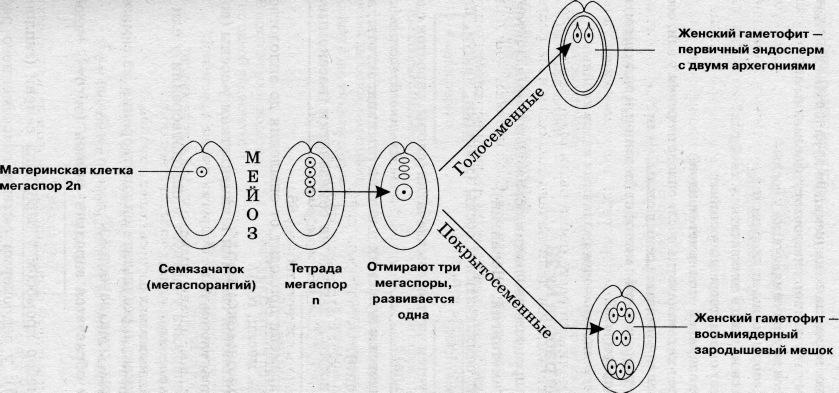

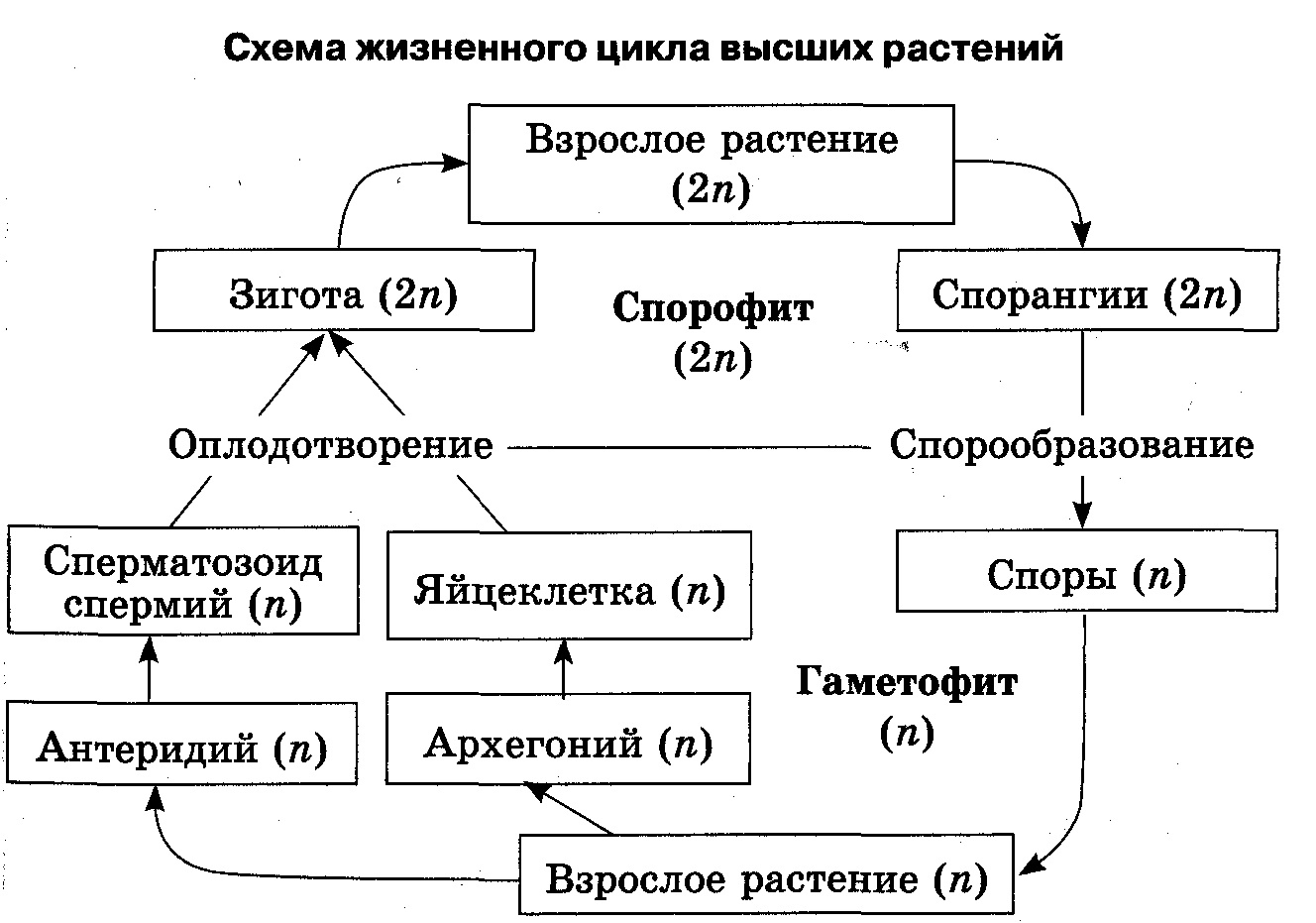

Покрытосеменные господствуют на большей части суши и играют решающую роль в формировании растительного покрова. Они обладают поразительной пластичностью, поэтому существуют в различных экологических условиях, произрастая во всех климатических зонах. Огромные потенциальные возможности покрытосеменных связаны с прогрессивными изменениями их структуры. Важнейшее изменение — появление цветка, который выполняет функции бесполого и полового размножения. Существенная часть цветка — пестик, образованный в результате срастания краев одного или нескольких плодолистиков (мегаспорофиллов). В нижней части пестика образуется замкнутое полое вместилище — завязь, в которой находятся надежно защищенные семязачатки, в верхней сформировалось рыльце, способствующее улавливанию и удержанию пыльцы, а также стимулирующее ее прорастание. Пестик по форме напоминает сосуд, с чем связано название «Angiospermae» (греч. ангилос — сосуд, сперма — семя). После оплодотворения завязь превращается в плод, внутри которого находятся семена, развившиеся из семязачатков; отсюда и название «покрытосеменные» в отличие от голосеменных, у которых семена лежат на мегаспорофиллах открыто — голо. Прочие группы растений не имеют органа, гомологичного плоду, защищающего семена и способствующего их распространению. Кроме того, для покрытосеменных характерны максимально редуцированные мужской (пылинка) и женский (зародышевый мешок) гаметофиты. Необычайно и само оплодотворение у покрытосеменных, получившее название двойного оплодотворения. Биологический смысл этого процесса заключается в том, что только одновременно с зародышем (а не раньше, как у голосеменных) очень быстро формируется триплоидный (а не гаплоидный) эндосперм.

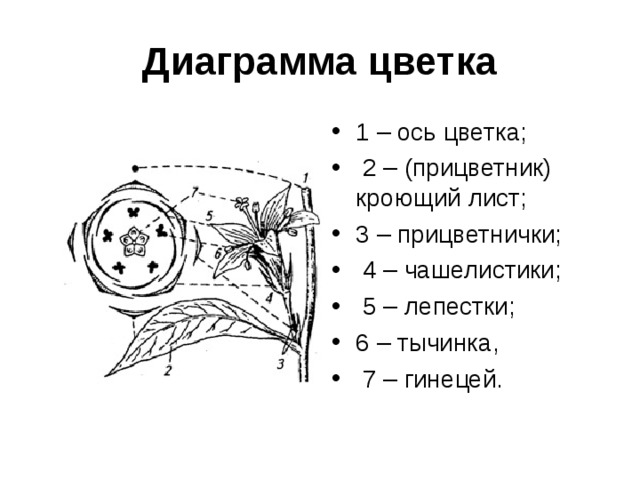

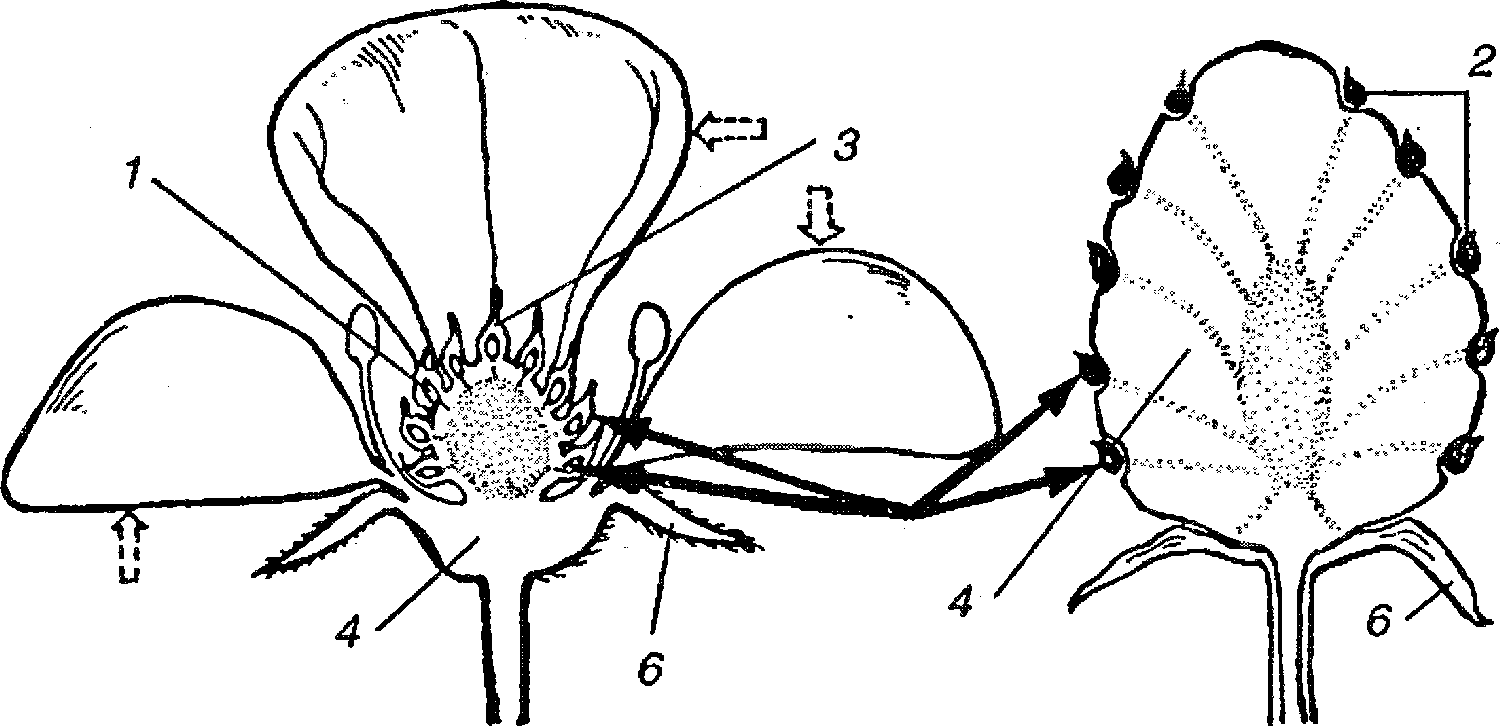

Цветок — это сложный репродуктивный орган покрытосеменных (цветковых) растений. Большинство ботаников рассматривают цветок как видоизмененный, укороченный, ограниченный в росте, неразветвленный спороносный побег, предназначенный для образования спор и гамет и полового процесса, завершающегося образованием семян и плода. Исключительная роль цветка как особой морфологической структуры связана с тем, что в нем полностью совмещены все процессы бесполого и полового размножения

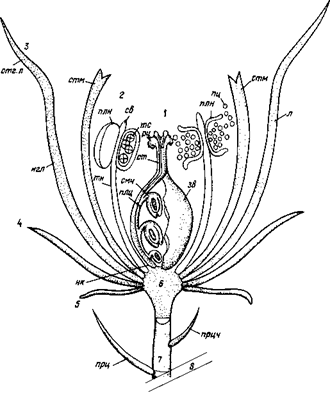

Рис.1. Строение цветка

1 — пестик (зв — завязь, ст — столбик, рц — рыльце, плц — плацента, смч — семязачаток); 2 — тычинка (тн — тычиночная нить, св — связник, плн — пыльник, пц — пыльца, тс — тетрады микроспор, нк — нектарник, стм — бесплодная тычинка (стаминодий); 3 — венчик (л — лепесток, отг. л — отгиб лепестка, нгл — ноготок лепестка); 4 — чашечка; 5 — подчашие; 6 — цветоложе; 7 —цветоножка (прц — прицветник, прцч — прицветничек); 8 — ось соцветия

Околоцветник

Околоцветник — стерильная часть цветка, защищающая более нежные тычинки и пестики. Он бывает двойной и простой.

Двойной околоцветник дифференцирован на чашечку и венчик обычно разных размеров и окраски.

Чашечка состоит из чашелистиков и образует наружный круг околоцветника. Чашелистики возникли в процессе эволюции из верховых листьев.

Главная функция чашечки — защита внутренних частей цветка до раскрывания бутона. Как правило, она сохраняется и во время цветения, но иногда опадает при распускании цветка (маковые). У многих она остается при плодах и после цветения.

Венчик — это совокупность лепестков, образующих внутренний круг двойного околоцветника. В процессе эволюции лепестки произошли из стерилизовавшихся, т. е. потерявших пыльники, тычинок.

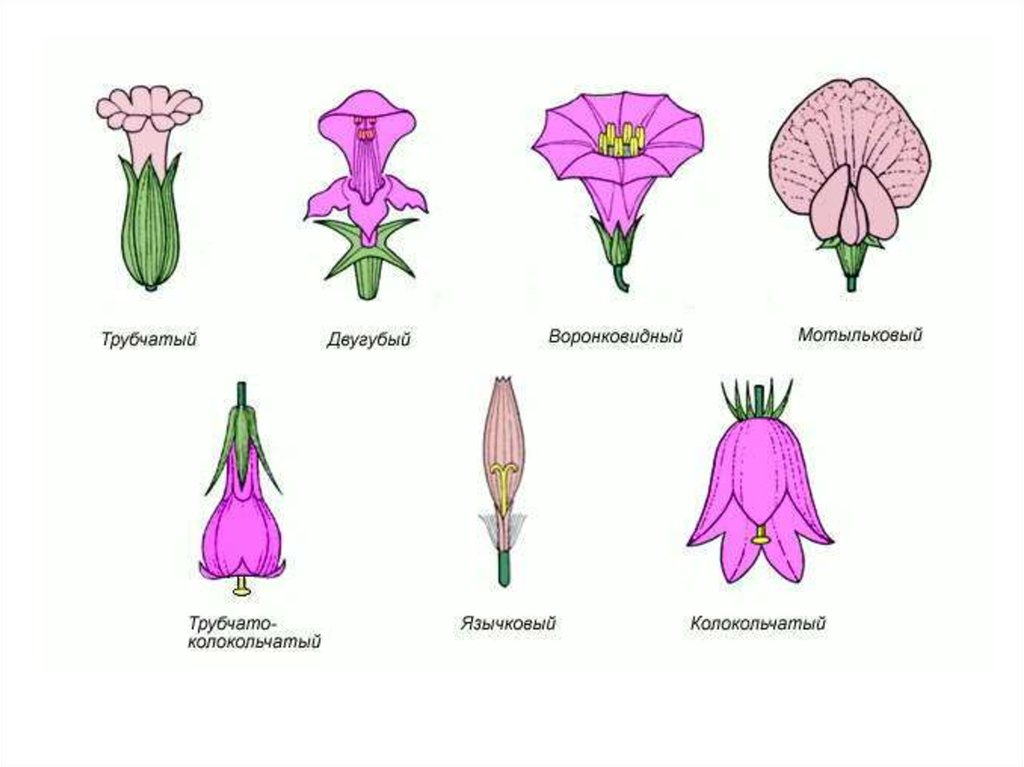

Типы венчика

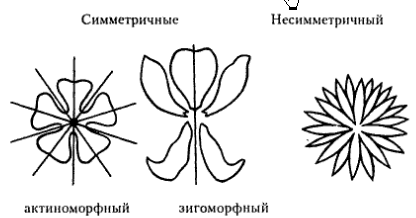

Симметрия цветка

Цветки бывают симметричные и несимметричные. Существуют цветки, не имеющие околоцветника, их называют голыми.

Симметричные (актиноморфные) — если через венчик можно провести много осей симметрии.

Несимметричные (зигоморфные) — если можно провести только одну ось симметрии.

Махровые цветки имеют анормально увеличенное число лепестков. В большинстве случаев они возникают в результате расщепления лепестков.

Симметрия цветка

Андроцей

Андроцей — это совокупность тычинок (микроспорофиллов) одного цветка. Число тычинок в цветке различно: одна (орхидные, канновые), несколько сотен (мимозовые).

Тычинка состоит из тычиночной нити, посредством которой она нижним концом прикреплена к цветоложу, и пыльника на ее верхнем конце

Рис.2.Тычинка и развитие пыльника:

а — тычинка: 1 — нить тычинки; 2 — пыльник; 3 — связник; 4 — гнезда пыльника; б, в, г — развитие пыльника:

1 — эпидерма; 2 — субэпидермальный слой; 3 — фиброзный слой; 4 — выстилающий слой

(между слоями 3 и 4 — слой дегенерирующих клеток); 5 — спорогенная ткань;

д — вскрывающийся пыльник: 1 — эпидерма; 2 — фиброзный слой; 3 — проводящий пучок

связника

Тычиночная нить и пыльник имеют эпидерму с кутикулой и устьицами. Основная ткань тычиночной нити — паренхима; система межклетников развита слабо; в вакуолях клеток содержатся пигменты. В центре находится один проводящий пучок. Обычно тычиночные нити тонкие, длинные, в сечении округлые, но бывают и толстые, уплощенные, короткие (у многих луков). Они могут быть голыми или в разной степени опушенными (коровяк, многие гвоздичные). Пыльник имеет две половинки (теки), соединенные связником, который является продолжением тычиночной нити. Связник иногда продолжен в надсвязник, заметный в виде выступа над пыльником (барбарисовые). Каждая тека имеет два (реже одно) пыльцевых гнезда, или пыльцевых мешка (микроспорангия). Пыльник прикрепляется к нити основанием неподвижно, реже сочленяется в средней части и бывает качающимся (лилии, злаки, яснотка белая, толокнянка).

В пыльнике происходят два важнейших процесса: микроспорогенез и микрогаметогенез. Микроспорогенез — образование микроспор в микроспорангиях (пыльцевых гнездах). Микрогамето- генез — развитие из микроспор мужского гаметофита, или пыльцевого зерна.

На ранних стадиях онтогенеза пыльник состоит из однородных клеток, окруженных эпидермой. Затем под эпидермой дифференцируются тяжи археспориальной ткани. В результате деления клеток археспориальной ткани возникают наружный постенный (париетальный) слой клеток и внутренний слой спорогенных клеток микроспорангия.

Затем из париетального слоя в результате тангентального деления образуются следующие слои:

фиброзный, или эндотеций, лежащий непосредственно под эпидермой. Вероятно, именно он является самым наружным слоемстенки микроспорангия, а эпидерма — часть микроспорофилла. Таким образом, микроспорангий цветковых растений погружен под эпидерму микроспорофилла. Крупные клетки эндотеция не окаймляют внутреннюю часть гнезд.

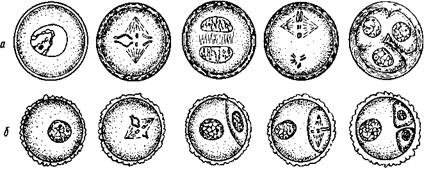

Микроспорогененез и микрогаметогенез

Процесс образования микроспор в микроспорангиях, которыми являются гнезда пыльника, называется микроспорогенезом.

Микроспорогенез (а) и микрогаметогенез (б)

Сформировавшаяся микроспора — это тонкостенная клетка с одним гаплоидным ядром. Чаще стадия тетрады кратковременна, и микроспоры быстро обособляются друг от друга. Реже сохраняются вместе, образуя тетрады пыльцевых зерен (рогоз, росянка, элодея, вересковые). У представителей орхидных и ластовневых в связи со специализированным насекомоопылением все пылинки остаются в единой компактной массе, называемой поллинием. Процесс образования из микроспоры мужского гаметофита называется микрогаметогенезом. Развитие мужского гаметофита покрытосеменных сводится к одному делению. Микроспора делится митотически, в результате чего из каждой микроспоры формируется пылинка, или пыльцевое зерно. Форма пыльцевых зерен весьма разнообразна: шаровидные, эллипсоидальные, нитевидные и т. д. Размеры варьируют от 2 мкм (незабудка) до 250 мкм (тыква). Совокупность пылинок, образующихся в гнездах пыльника, называют пыльцой. Пылинка представляет собой мужской гаметофит покрытосеменных растений. Она состоит из двух клеток и покрыта оболочкой (спородермой). Одна клетка маленькая — генеративная или спермагенная, вторая большая — клетка пыльцевой трубки, которую называют сифоногенной.

Иногда, еще до начала высевания пылинок из пыльника, генеративная клетка однократно делится, образуя два спермия (лишенные жгутиков гаплоидные гаметы). В таком состоянии пыльцевое зерно готово к оплодотворению. Сифоногенная клетка в дальнейшем преобразуется в пыльцевую трубку.

Стенка (спородерма) пыльцевого зерна устроена сложно. Она большей частью состоит из двух главных слоев: наружного (более толстого) — экзины и внутреннего (пектинового, тонкого) — интины. Слоистая экзина содержит очень стойкие углеводы споропол- ленины, нерастворимые в кислотах и щелочах. Она несет на поверхности различные выросты. Большинство пыльцевых зерен имеет апертуры — проростковые поры, служащие для выхода пыльцевой трубки. Это места, где экзина тонка, а интина образует утолщения — пектиновые пробки. Признаки морфологического разнообразия форм пылинок и их спородермы видоспецифичны и широко используются в таксономии, филогении и спорово-пыльцевом анализе.

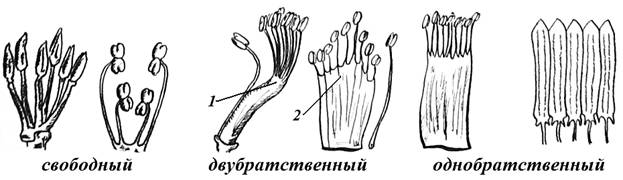

Типы андроцея

Гинецей

Гинецей — это совокупность плодолистиков или карпелл в цветке, образующих один или несколько пестиков. Пестик — наиболее существенная часть цветка, из которой формируется плод.

Плодолистики — это мегаспорофиллы, несущие семязачатки, центральная часть которых — нуцеллус — гомологична мегаспорангию. Листовая природа плодолистиков доказывается сходством их у ряда растений (бобовые, некоторые лютиковые и др.) по форме со свернувшимся листом; анатомическим строением — наличием мезофилла, устьиц в эпидерме; способом роста, характерным и для листьев; отсутствием срастания краев плодолистиков в самых начальных стадиях развития у некоторых магнолиецветных (бобовых); многочисленными случаями уродств, когда плодолистики принимают листовидную форму.

Пестик возник из плодолистика или плодолистиков вследствие смыкания и срастания их краев.

В полных цветах, например, лилий, левкоя , пионаи т. д., он занимает центральную часть цветка. Состоит из одной или многих частей, называемых плодниками или плодолистиками(в литературе также используется термин пестик, который многие ботаники считают излишним), из которых впоследствии образуются плоды.

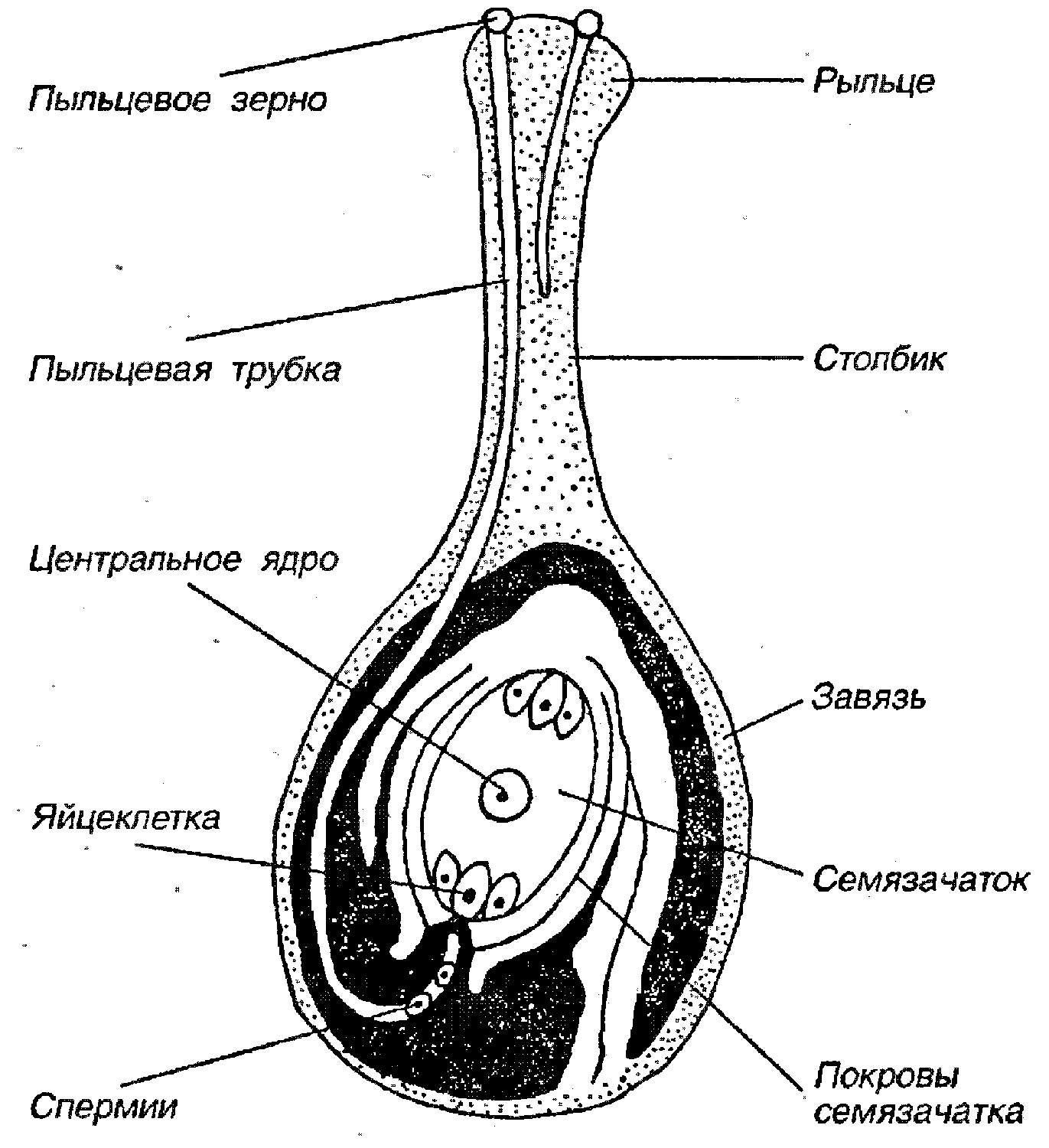

Плодолистики, срастаясь краями, образуют пестик, который в типичном случае состоит из трёх частей: завязь, столбик, рыльце

Пестик

В завязи заключены один или несколько семязачатков (семяпочек). Это очень мелкие, иногда едва заметные тела, подвергающиеся оплодотворению и превращающиеся после того в семена.

Столбик, который у многих растений вовсе не развит или развит весьма слабо, содержит внутри себя канал, выстланный нежной и рыхлой тканью, часто совершенно его заполняющей. Через него происходит оплодотворение.

Рыльце выстлано, подобно каналу столбика, такой же рыхлой тканью, высачивающую из себя густую сахаристую влагу, и принимающую плодотворную пыль.

В многочленном гинецее пестики могут быть свободными или срастаться между собой. В первом случае многочленность гинецея вполне ясна, во втором — срастание бывает различно. Иногда срастаются одни только завязи и тогда столбиков бывает столько же, сколько пестиков в гинецее, а иногда срастание касается и завязей, и столбиков. Во втором случае гинецей представляется цельным, состоящим как бы из одного пестика; число пестиков можно определить по числу рыльцев или, по крайней мере, по числу лопастей.

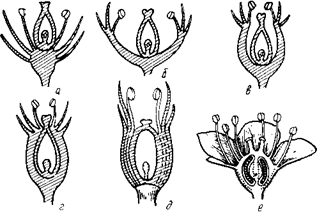

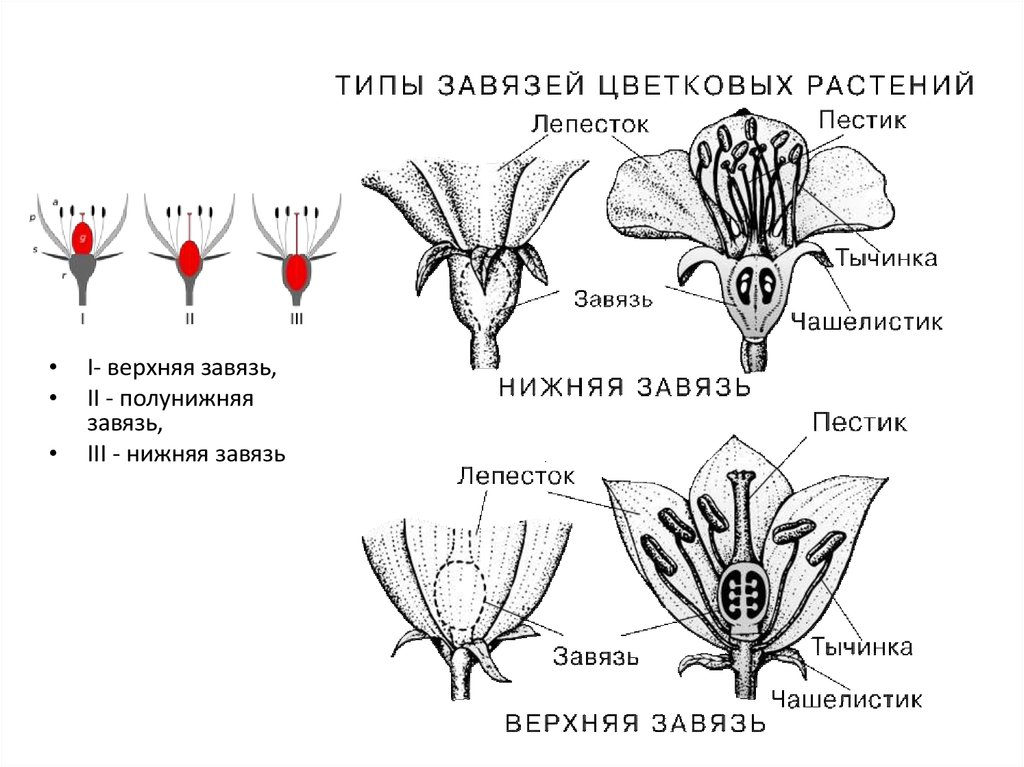

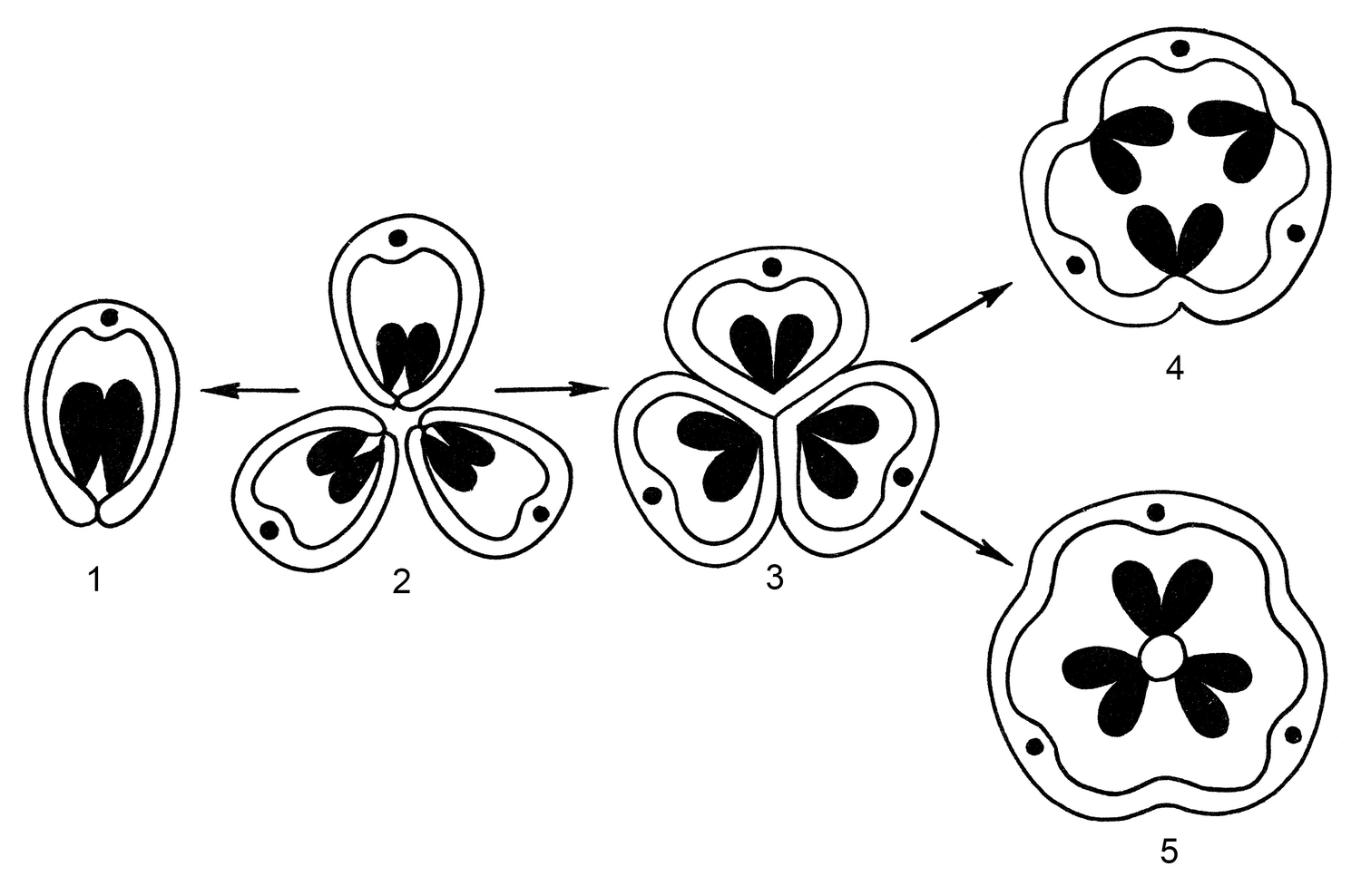

Типы завязей:

а — верхняя, цветок подпестичный; б, в — верхняя, цветок околопестичный; г — нижняя, образованная цветоложем и плодолистиками, цветок надпестичный; д — нижняя, образованная плодолистиками, сросшимися с нижними частями лепестков, тычинок и чашелистиков, цветок надпестичный; е — полунижняя, цветок полунадпестичный

Типы завязи

1 - верзняя, 2 -полунижняя, 3- нижняя, 4 - верхняя с гипантием

Гинецей у разных растений чрезвычайно разнообразен не только по своему составу, числу частей и указанным выше обстоятельствам, но ещё по форме и относительным размерам своих частей. У голосеменных растений он состоит из двух или нескольких семяпочек, незамкнутых в завязь; вместо завязи у них часто чешуевидный листок, при основании которого они и сидят (сосны, пихты, ели и пр.). У цветковых всегда имеется более или менее замкнутая завязь, вследствие чего их и называют покрытосеменными. Кроме того, имеются такие растения, у которых весь цветок состоит из одного только гинецея даже без всякого при нём покрова (ивы).

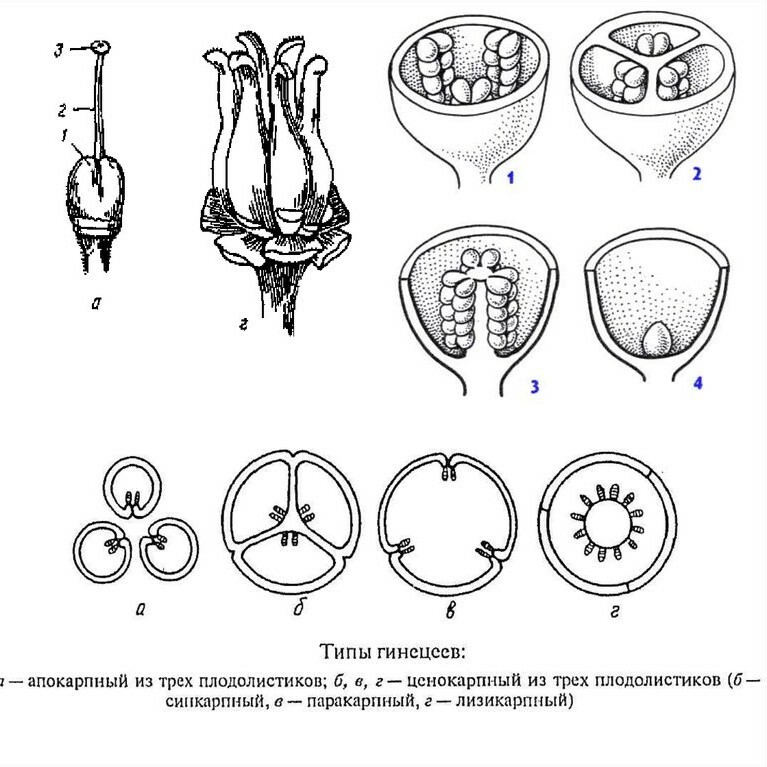

Выделяют два основных вида гинецея:

- а) Поликарпный гинецей — состоит из множества самостоятельных плодолистиков с краевой плацентацией.

- б) Монокарпный гинецей — состоит из единственного пестика с краевой плацентацией.

- 2) Ценокарпный гинецей — состоит из нескольких сросшихся плодолистиков, образующих единый пестик. Выделяют три разновидности ценокарпного гинецея:

- а) Синкарпный — несколько сросшихся стенками плодолистиков, плацентация центрально-угловая.

- б) Паракарпный — то же, но стенки плодолистиков не сохранились. Плацентация постенная.

- в) Лизикарпный — отличается от паракарпного колончатой (центральной) плацентацией.

Кроме того, иногда выделяют ещё один вид гинецея — псевдомонокарпный, или псевдомономерный: это сильно редуцированный синкарпный или паракарпный гинецей, в котором фертилен и полностью развит лишь один плодолистик.

Рис. 3. Типы гинецея

1 - апокарпный мономерный, 2 - апокарпный полимерный,

3 - синкарпный ценокарпный 4 - паракарпный ценокарспный, 5 - лизикарпный ценокарпный

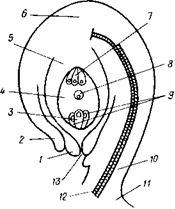

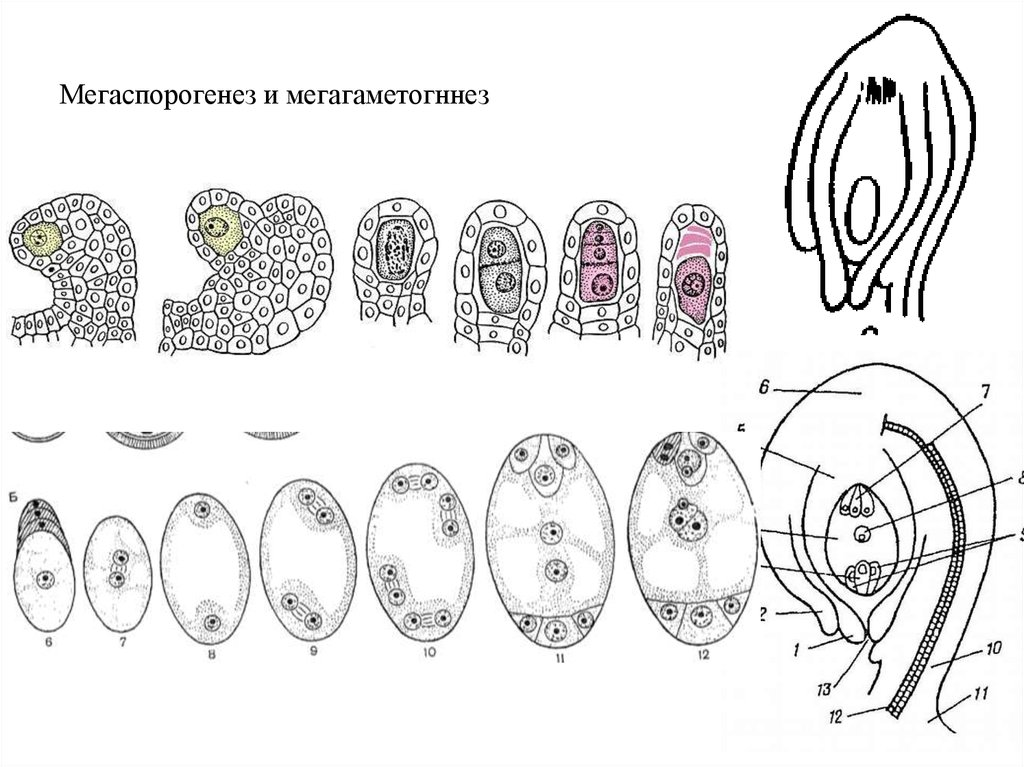

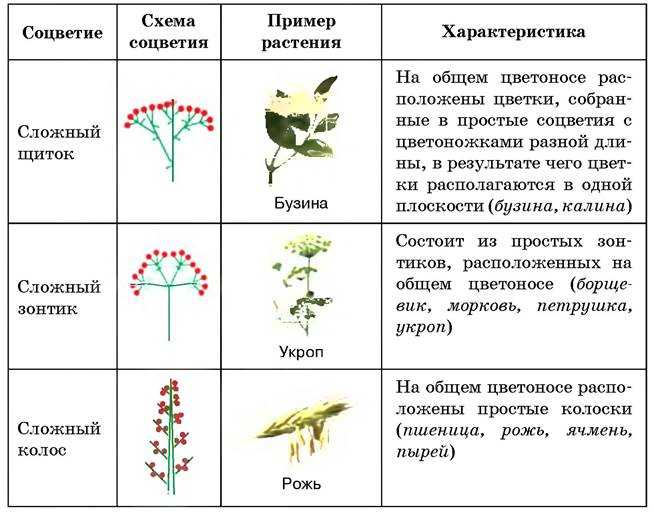

Семязачаток

Семязачатки — это небольшие образования, которые располагаются в завязи пестика. Число их в завязи у разных растений колеблется в широких пределах: от одного (пшеница, ячмень, слива, вишня, подсолнечник) до нескольких тысяч (мак) и миллионов (у орхидных). В семязачатке происходят следующие процессы: мега-спорогенез — формирование мегаспор; мегагамето- генез — формирование женского гаметофита и процесс оплодотворения. После оплодотворения (реже без него) семязачаток развивается в семя.

Семязачаток формируется из меристематического бугорка, возникающего на плодолистике. В начале развития вокруг бугорка семязачатка в виде двух валиков закладываются зачаточные покровы. Сформированный семязачаток представляет собой многоклеточное образование с двумя, редко одним покровом. Место возникновения или прикрепления семязачатка к плодолистику называется плацентой.

Рис.4 Строение семязачатка:

1, 2 — внутренний и наружный интегументы; 3 — яйцеклетка; 4 — зародышевый мешок; 5 —нуцеллус; 6 — халаза; 7 —антиподы; 8 —вторичное ядро; 9 — синергиды; 10 — фуникулюс; 11 — плацента; 12 — проводящий пучок; 13 — пыльцевход (микропиле)

Мегаспоры образуются в процессе мегаспорогенеза в нуцеллусе (мегаспорангий) семязачатка Обычно в субэпидермальном слое нуцеллуса вблизи верхушки семязачатка (в области микропиле) появляется одна или несколько клеток археспория. Она (если археспорий одноклеточный) и становится непосредственно материнской клеткой мегаспор. Как и все растение, материнская клетка мегаспор имеет диплоидный набор хромосом. Затем в результате мей- оза из нее возникает тетрада гаплоидных мегаспор. Таким образом происходит мегаспорогенез. Чаще мегаспоры располагаются линейно от микропиле к халазе.

После этого начинается мегагаметогенез, т. е. формирование женского гаметофита — зародышевого мешка. Одна из мегаспор, обычно нижняя, находящаяся ближе к халазе, делится быстрее, в результате чего развитие остальных трех мегаспор подавляется: они сплющиваются, дегенерируют и рассасываются.

Прорастание мегаспоры и развитие женского гаметофита начинаются с разрастания ее клетки и трехкратного митотического деления ядра мегаспоры (первичного ядра зародышевого мешка). В конечном итоге в сильно растянутой клетке мегаспоры формируются восемь ядер, из которых четыре располагаются на ее микропи- лярном полюсе, четыре — на халазальном. Между ядрами происходит некоторая дифференцировка. С каждого полюса проросшей мегаспоры к ее центру отходит по одному ядру. Эти ядра называются полярными. Оставшиеся ядра обособляются в клетки. Одна из клеток на микропилярном полюсе отличается большим размером и преобразуется в яйцеклетку. Две рядом расположенные одинаковые клетки (синергиды) являются вспомогательными. Яйцеклетка вместе с синергидами образует яйцевой аппарат. Оставшиеся на хазальном (противоположном микропилярному) полюсе три клетки также обособляются. Эти клетки составляют группу антипод. В центре два полярных ядра сливаются, образуя вторичное (центральное) ядро зародышевого мешка.

Таким образом, единственная мегаспора покрытосеменного растения, прорастая внутри семязачатка, образует женский гаметофит. В зрелом женском гаметофите нет архегониев, имеется всего одна женская гамета — яйцеклетка с сопровождающими клетками. Женский гаметофит покрытосеменного растения очень сильно редуцирован. По своему строению он не только отличается от многоклеточного женского гаметофита папоротников со множеством ар- хегониев, но и от женского гаметофита голосеменных. От вегетативного тела гаметофита у покрытосеменных сохранились лишь три клетки — антиподы.

Женский гаметофит покрытосеменного растения внешне напоминает мешочек, в котором после оплодотворения формируется зародыш, поэтому он назван зародышевым мешком. Сформированный зародышевый мешок включает:

яйцевой аппарат, состоящий из яйцеклетки и двух синергид. Он расположен на микропилярном полюсе семязачатка. Все клетки яйцевого аппарата гаплоидны;

три антиподы, расположенные на хазальном полюсе зародышевого мешка. Клетки их гаплоидны;

центральное, или вторичное, ядро зародышевого мешка, образованное от слияния двух полярных ядер, расположено в центре зародышевого мешка. Центральное ядро как продукт слияния двух полярных ядер диплоидно.

В таком состоянии зародышевого мешка яйцеклетка и вторичное ядро готовы к оплодотворению.

Стадии развития семязачатка

Цветение.

Сущность цветения состоит во вскрывании пыльников и функционировании рылец пестиков как органов, воспринимающих пыльцу. Цветение начинается с распускания цветков, т. е. с перехода от бутонизации к раскрытому околоцветнику. Распускание особенно заметно у цветков с ярким венчиком. Размеры раскрывшегося цветка варьируют в широких пределах.

Большинство растений имеет определенный период цветения— весна, лето, осень. Некоторые растения (цитрусовые, какао, кокосовая пальма), начав раз цвести, цветут непрерывно. В подобных случаях на одном растении есть одновременно и цветки, и плоды. Такие непрерывно, продолжительно цветущие растения называют ремонтантными.

Продолжительность цветения одного цветка у разных видов также неодинакова, колеблется от одного (хлопчатник, виктория царственная) до восьмидесяти дней (орхидеи).

У некоторых тропических растений (какао, дынное дерево) цветки развиваются на стволе. Это явление называется каулифлорией. Она встречается и у растений умеренного климата (волчье лыко).

После опыления цветение завершается. Конец цветения может сопровождаться опадением частей цветков (чашелистиков, лепестков, тычинок), целых цветков или соцветий. К концу цветения в листках околоцветника часто накапливаются отбросы жизнедеятельности, с опадающим околоцветником они из растения удаляются. Лепестки могут опадать, еще не завянув, или в увядшем состоянии.

Опыление — это перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Простейший и, вероятно, древнейший способ опыления у растений только с обоеполыми цветками — самоопыление, или автогамия (греч. авто — сам), при котором пыльца опыляет рыльце пестика того же цветка. При перекрестном опылении (аллогамия; греч. аллос — другой) пыльца опыляет рыльца других цветков. Различают две формы перекрестного опыления: гейтоногамия (греч. гей- тон—сосед), когда оно происходит в пределах одного растения, но пыльца с одного цветка попадает на рыльце пестика другого; ксеногамия (греч. ксенос — чужой), или собственно перекрестное, когда пыльца с цветка одной особи переносится на рыльце пестика другой особи. С генетической точки зрения гейтоногамия равноценна автогамии, так как при этом варианте перекрестного опыления не происходит рекомбинации индивидуальных признаков.

Самоопыление. Играет важную роль в стабилизации признаков вида как средство размножения и расселения генетически однородных популяций, в селекции — при выведении чистых линий. Самоопылителями являются очень многие виды культурных растений: пшеница, ячмень, овес, просо, горох, фасоль, бобы, хлопчатник, лен, томат и др.

У ряда цветковых растений есть специальные приспособления морфологического и физиологического характера, предотвращающие или ограничивающие самоопыление. Рассмотрим некоторые из них.

Двудомность — наиболее надежное средство, препятствующее самоопылению. Однодомность устраняет автогамию, но не предохраняет от генетически равноценной ей гейтоногамии. Дихогамия (греч. дихе — на две части) — разновременное созревание пыльцы и рыльца в одном цветке. Дихогамия встречается в двух формах: протерандрия и протерогиния. Протерандрия — более раннее вскрывание пыльников, когда рыльце еще не созрело. Протерогиния — более раннее созревание рыльца, т. е. рыльце становится восприимчивым к пыльце, когда пыльники еще не вскрылись. Протерандрия встречается чаще (бобовые, астровые, гвоздичные, сельдерейные, мятликовые, осоковые); протерогиничны цветки у норичниковых, гречихи, белены, гладиолуса, некоторых мятлико- вых и осок.

Гетеростилия (разностолбчатость) состоит в том, что у некоторых видов (первоцвет, дикорастущие виды гречихи, льна, некоторые бурачниковые, маревые) имеется два типа внешне похожих цветков, но различающихся по длине столбиков и тычиночных нитей. У одних особей столбики пестиков длинные и пыльники располагаются низко в трубке венчика, у других — соотношение обратное

Перекрёстному опылению способствует разделение полов в цветке и распределение обоеполых и однополых цветков между растениями в популяции: однодомные и двудомные.

Перекрёстное опыление требует участия посредника, который бы доставил пыльцевые зёрна от тычинки к рыльцу пестика; в зависимости от этого различают следующие типы опыления:

- Биотическое опыление (при помощи живых организмов)

- Энтомофилия — опыление насекомыми; как правило, это пчёлы, осы, иногда — муравьи (Hymenoptera), жуки (Coleoptera), бабочки (Lepidoptera), а также мухи (Diptera). Пыльца цветков, как правило, крупная и очень клейкая. Некоторые виды растений (например, лютики) имеют чашевидную форму цветка, чтобы залезшее в него насекомое «пачкалось» о пыльцу, улучшая процесс опыления.

- Зоофилия — опыление при помощи позвоночных животных: птицами (орнитофилия, агентами опыления выступают такие птицы как колибри, нектарницы, медососы), летучими мышами (хироптерофилия), грызунами, некоторыми сумчатыми (в Австралии), лемурами (на Мадагаскаре).

Животные, которые осуществляют опыление, называются опылителями.

- Абиотическое опыление

- Анемофилия — опыление с помощью ветра, очень распространено у злаков, большинства хвойных и многих лиственных деревьев[5].

- Гидрофилия — опыление при помощи воды, распространено у водных растений. Небольшой процент растений опыляются с помощью дождя

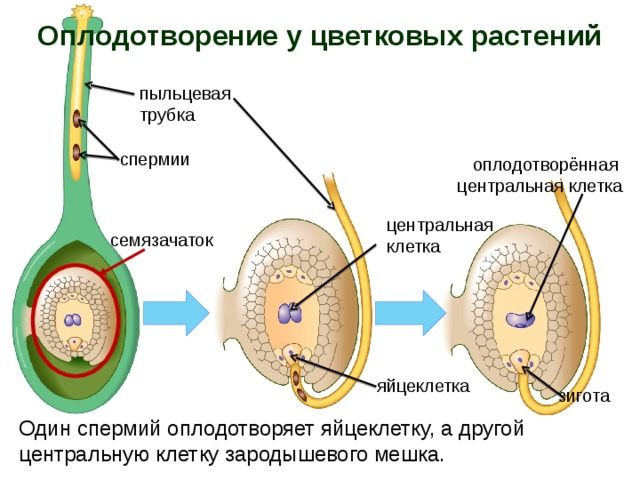

Оплодотворению предшествует прорастание пылинки, которое начинается с выхода из апертуры пыльцевой трубки. По мере ее роста по столбику пестика в ее растущий конец переходят ядро сифоногенной клетки и два спермия. Достигнув завязи, пыльцевая трубка направляется к семязачатку и проникает в него чаще всего через микропиле. Этот процесс получил название порогамии. Но существуют и иные варианты: халазогамия— вхождение пыльцевой трубки через халазу (лещина, береза, граб, ольха) и мезогамия — вхождение сбоку через интегументы (вяз). После проникновения в зародышевый мешок пыльцевой трубки оболочка на ее кончике разрывается и ее содержимое изливается внутрь. При этом один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу, а второй— с центральным (вторичным) ядром зародышевого мешка, образуя триплоидное ядро, из которого формируется запасающая ткань — эндосперм. Так происходит двойное оплодотворение, характерное только для покрытосеменных. Прочие клетки зародышевого мешка (синергиды и антиподы) дегенерируют.

Двойное оплодотворение было открыто русским ботаником С. Г. Навашиным в 1898 г. при исследовании эмбриогенеза у лилии лесной и было оценено как одно из крупнейших открытий в области естественных наук XIX в. Биологическое значение двойного оплодотворения очень велико.

В отличие от голосеменных, у которых довольно мощный гаплоидный эндосперм развивается до оплодотворения, у покрытосеменных триплоидный эндосперм формируется только после оплодотворения. Этим достигается существенная экономия энергетических ресурсов организма. Семязачатки покрытосеменных, не обремененные запасающей питательной тканью впрок, развиваются гораздо быстрее, чем у голосеменных.

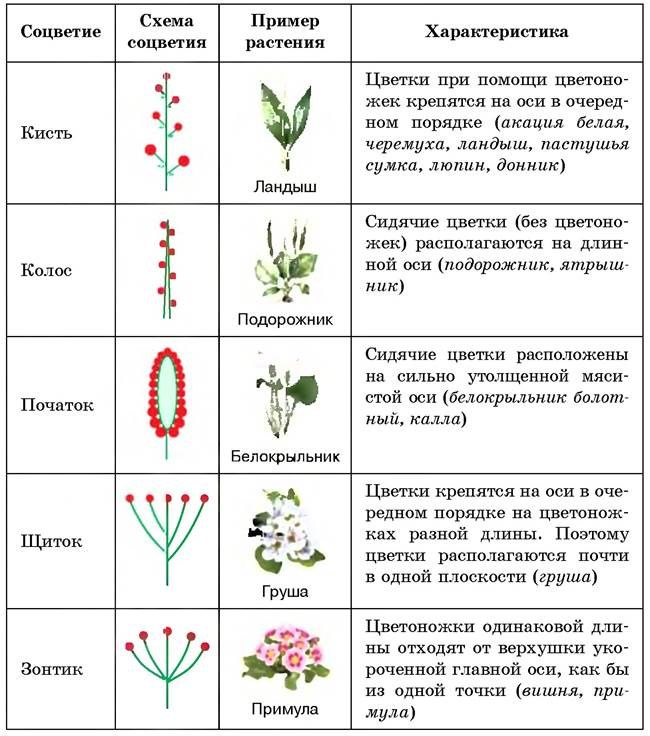

Соцветия

Соцветие — это система видоизмененных побегов покрытосеменного растения, несущих цветки. Биологическое преимущество соцветий перед одиночными цветками несомненно. Оно заключается в повышении гарантии перекрестного опыления как у энтомофильных, так и анемофильных растений. В соцветиях множество цветков располагается компактно, благодаря чему насекомое за единицу времени посетит гораздо больше цветков, чем при их одиночном расположении; кроме того, соцветия более заметны. Любое соцветие имеет главную ось (ось соцветия) и боковые оси, которые или не разветвлены, или в разной степени ветвятся. Конечные их ответвления (цветоножки) несут цветки.

Оси соцветия делятся на узлы и междоузлия. На узлах соцветия располагаются прицветники, а на узлах цветоножки — прицветнички.

Современная морфологическая классификация соцветий, фундаментально разработанная немецким ботаником В.Троллем (1964, 1969), довольно сложна, поэтому в учебных целях используют ее упрощенные варианты.

При классификации соцветий учитывают наличие и характер листьев, порядок ветвлений осей, способ нарастания осей, поведение апикальных меристем главной и боковых осей.

В зависимости от степени разветвления соцветия делят на простые и сложные. У простых соцветий на главной оси располагаются одиночные цветки и, таким образом, ветвление не превышает двух порядков (гиацинт, черемуха, подорожник, первоцвет, подсолнечник). У сложных соцветий на главной оси расположены не одиночные цветки, а боковые оси частных (парциальных, или элементарных) соцветий, т. е. ветвление достигает трех, четырех и т. д. порядков.

Простыми называются соцветия, в которых все цветки располагаются только на главной оси.

Кисть (лат. rasemus) — основной вариант простых соцветий, характеризуется удлинённой главной осью и цветками на хорошо выраженных цветоножках более или менее одинаковой длины. Внешний облик кистей может сильно варьировать: они бывают фрондозные (фиалка трёхцветная), брактеозные (черёмуха), фрондозно-брактеозные (иван-чай), голые (сурепка обыкновенная); открытые (гиацинт) и закрытые (колокольчик персиколистный); многоцветковые (вероника длиннолистная) и одно-двуцветковые (горох посевной).

Колос (лат. spica) — соцветие с хорошо развитой главной осью и сидячими цветками (подорожник, ятрышник, ослинник).

Початок (лат. spadix) — колос с толстой мясистой осью и общим кроющим листом (белокрыльник, аир, кукуруза).

Корзинка (лат. calathidium) — наиболее специализированный вариант простых соцветий, характерен для представителей обширного семейства Астровые (Сложноцветные), некоторых зонтичных (синеголовник, саникула), а также колокольчиковых (букашник). В корзинках мелкие сидячие цветки плотно располагаются на поверхности плоской или конусовидной оси соцветия. Снизу ось соцветия окружена обёрткой, которая представлена вегетативными листьями верховой формации. Для сложноцветных характерны три типа цветков: язычковые, ложноязычковые и воронковидные, — которые могут распределяться в корзинке в различных комбинациях. Внешний облик корзинок имитирует таковой одиночных цветков: обёртка аналогична чашечке, яркие периферические цветки — венчику. Такие высокоспециализированные соцветия, напоминающие отдельный цветок, называют антодиями (др.-греч. anthos — цветок).

Рис.5 Типы соцветий

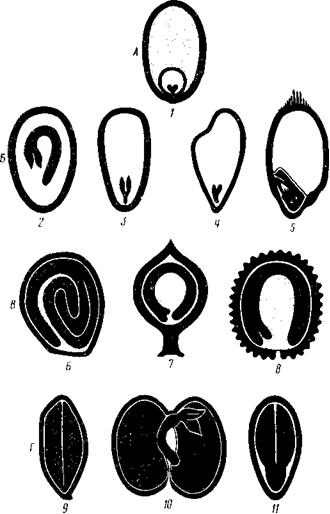

Семя и плод

Семя — высокоспециализированный орган размножения и расселения растений, развивающийся обычно после оплодотворения из семязачатка. Первоначально семя находится внутри плода, который защищает его до прорастания. Семя со стенкой плода связано семяножкой, след от которой (рубчик) сохраняется на поверхности семени. Зрелое семя состоит из зародыша, семенной кожуры и специализированных запасающих тканей (если они есть).

Зигота (оплодотворенная яйцеклетка) переходит в состояние покоя, длительность которого у разных растений неодинакова и колеблется от нескольких часов до нескольких месяцев. Первое деление приводит к формированию двух клеток: базальной (со стороны микропиле) и терминальной (со стороны середины зародышевого мешка). Базальная клетка делится в поперечном направлении и формирует подвесок (суспензор), который прикрепляет собственно зародыш к стенке зародышевого мешка и вдвигает его в полость зародышевого мешка, заполняемую эндоспермом. Самая верхняя крупная клетка-подвеска играет роль гаустория. Из терминальной клетки развивается собственно зародыш. Эта клетка делится двумя взаимно перпендикулярными перегородками и образует четыре клетки. Каждая из них делится еще раз, образуя восемь клеток. В результате последующего деления развивается шарообразное тело предзародыша, состоящее из мелких клеток. Далее зародыш на верхушке становится плоским, и по обе стороны закладываются два бугорка. У двудольных растений бугорки, симметрично развиваясь, образуют два зародышевых листа (две семядоли), у однодольных одна семядоля развивается энергичнее, а другая отстает в росте. Асимметрично развившаяся семядоля продолжает свой рост и занимает верхушечное положение, а другая остается рудиментарной. У двудольных конус нарастания побега располагается между двумя семядолями, у однодольных он смещен в бок. Конус нарастания побега вместе с зачаточными листьями формирует почечку зародыша семени. Под семядолями формируются подсемядольное колено (гипокотиль) и зародышевый корешок, обращенный к микропиле. У многих орхидей, а также паразитов и сапрофитов зародыш очень мал и состоит из однородных клеток.

Формирование эндосперма — оплодотворенное центральное ядро зародышевого мешка, не проходя периода покоя, делится и дает начало триплоидному эндосперму. По способу формирования различают два типа эндосперма: нуклеарный и целлюлярный.

Эндосперм зрелого семени — это обычно крупноклеточная запасающая ткань. В зрелых семенах разных растений соотношение размеров зародыша и эндосперма, очертания и положение самого зародыша в семени сильно варьируют.

У одних (магнолиевые, лилейные) зародыш мал, а эндосперм занимает почти весь объем семени, у других (яблоня, миндаль) крупный зародыш частично поглощает эндосперм, от которого остается тонкий наружный слой под семенной кожурой. Следующий вариант, когда в процессе развития зародыш полностью поглощает эндосперм. В этом случае зрелое семя состоит только из зародыша и семенной кожуры (бобовые, тыквенные, астровые). В таких семенах запасы питательных веществ сосредоточены в семядолях зародышей, поэтому они крупные, мясистые и составляют их большую часть.

В процессе развития зародышевого мешка, а затем зародыша и эндосперма нуцеллус семязачатка обычно полностью исчезает, так как его запасные вещества потребляются развивающимися частями сначала семязачатка, а потом семени. Однако у некоторых растений нуцеллус сохраняется в зрелом семени, превращаясь в запасающую ткань — перисперм, лежащий под кожурой семени. В таком случае семя состоит из зародыша, эндосперма, перисперма и семенной кожуры (кувшинка, кубышка, черный перец). Таким образом, запасные питательные вещества в семенах могут быть либо вне зародыша, в специальных запасающих тканях (эндосперм и перисперм), либо в самом зародыше (в его семядолях).

Семенная кожура (спермодерма) развивается из интегументов семязачатка. Она многослойна и присутствует в семени всегда. Протопласты наружных клеток кожуры отмирают, и клетки заполняются смолистым веществом, а стенки опробковевают, одревесневают, кутинизируются. Внутренние слои клеток остаются тонкостенными. Главные функции спермодермы — защита зародыша от механических повреждений, чрезмерного высыхания и преждевременного насыщения влагой и прорастания. Кроме того, она может способствовать распространению семян.

Рис.6 Семена:

А — с эндоспермом и периспермом; Б — с эндоспермом; В — с периспермом; Г — без эндосперма

и перисперма; 1 — кубышка; 2 —томат; 3 — морковь; 4 — виноград; 5 — зерновка злака; 6 — свек-

ла; 7 — шпинат; 8 — куколь; 9 — тыква; 10 — фасоль; 11 — лен

Классификация семян связана с местом локализации запасных питательных веществ. Различают четыре типа семян: с эндоспермом, с эндоспермом и периспермом, с периспермом, без эндосперма и перисперма.

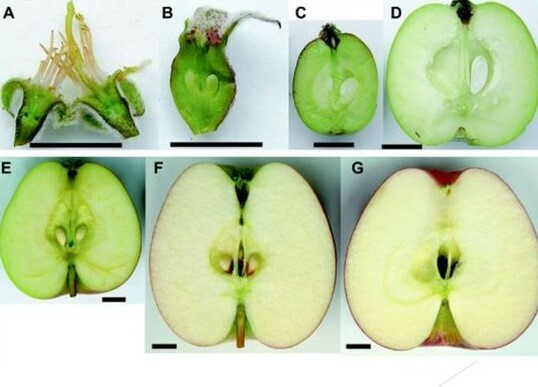

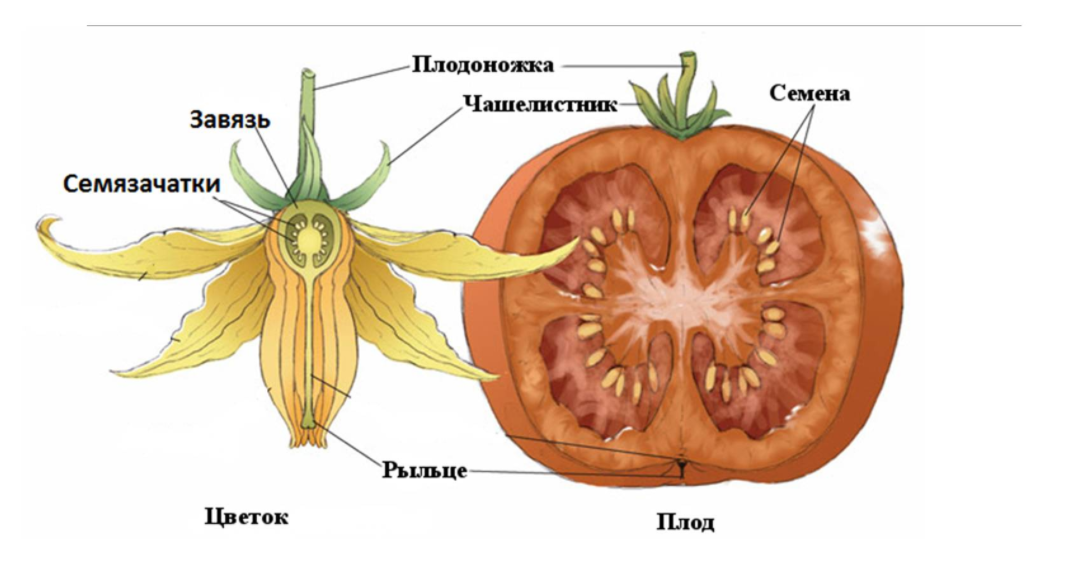

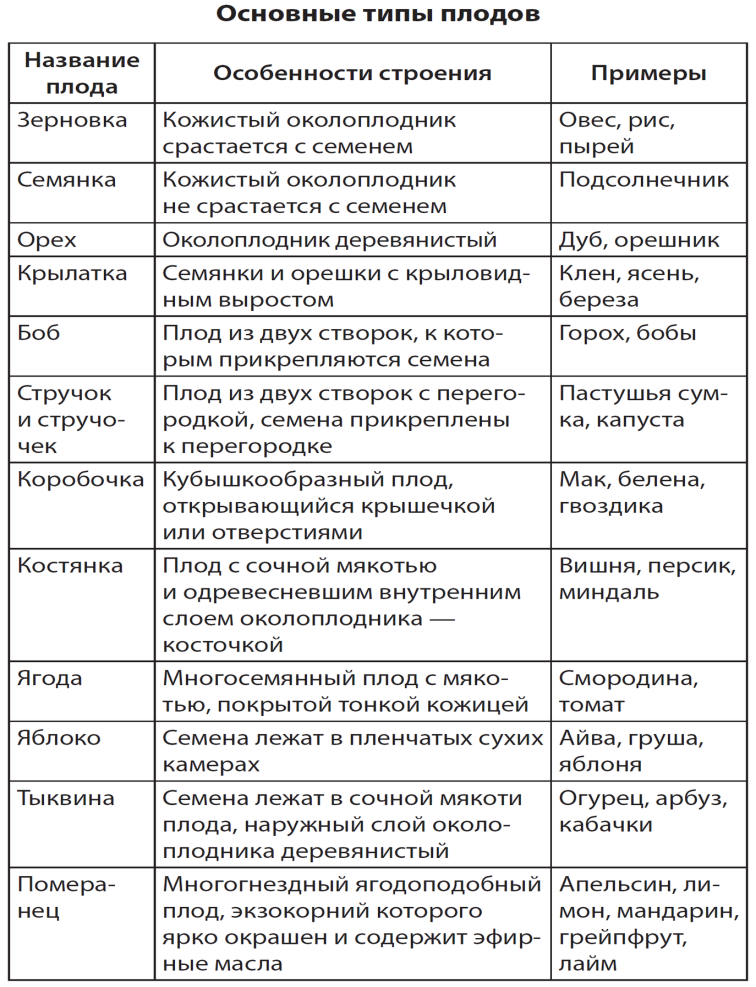

Плод развивается после оплодотворения, но у части покрытосеменных может образовываться и в результате апомиксиса, то есть развитие зародыша семени без оплодотворения (партенокарпические плоды).

Морфологической основой плода является гинецей, прежде всего завязь. Прочие части цветка — околоцветник, тычинки и чашечка — чаще быстро увядают, но нередко изменяются и вместе с гинецеем также принимают участие в формировании плода, становясь сочными или, напротив, деревянистыми или пленчатыми. Самые глубокие изменения происходят в завязи. Её стенки разрастаются за счёт усиленного деления клеток и увеличения их размеров. После опыления происходит существенное изменение направленности транспортных потоков и перераспределение питательных веществ в сторону развивающихся плодов. У травянистых растений (особенно у однолетних) практически все синтезируемые органические вещества используются развивающимися семенами и плодами, что ведёт к истощению других тканей растения. Многие растения плодоносят только раз за всю свою жизнь.

После цветения чашелистики, лепестки и тычинки опадают, затем подсыхает и опадает столбик, а завязь интенсивно развивается и преобразуется в плод. У ряда растений при плоде могут сохраняться чашелистики (яблоня, гравилат, горох, шалфей), лепестки (огурец), листочки простого околоцветника (морозник), столбик пестика (гравилат, герань). В образовании плода также могут участвовать цветочная трубка и цветоложе. Поэтому иногда говорят, что плод — это зрелый цветок. В других систематических группах растений нет органов, гомологичных плоду. В образовании плода главную роль играет гинецей, и прежде всего завязь. В процессе развития плода из стенки завязи формируется стенка плода — околоплодник (перикарп, или перикарпий; греч. пери — около, карпос — плод).

У растений с нижней завязью перикарп в той или иной степени сливается с некарпеллярными частями плода (цветочной трубкой, цветоложем, трубкой чашечковидного околоцветника). Особого термина для обозначения этой сложной структуры нет, и термин «стенка плода» применяется к плодам как из верхней, так и из нижней и полунижней завязей.

Стенка завязи состоит из слабодифференцированных паренхимных клеток, проводящих тканей, а также наружной и внутренней эпидерм. В процессе созревания часто наблюдается увеличение числа клеток перикарпия. Его основная ткань остается сравнительно гомогенной (однородной) или дифференцируется на механические ткани и паренхиму, в клетках которой накапливаются крахмал, сахара, белки, жирные масла, витамины и т. д. Перикарп обычно составляет основную массу плода. В нем выделяют три сравнительно четкие зоны: наружную, среднюю и внутреннюю. Наружная зона называется внеплодником или экзокарпием; средняя — межплодником или мезокарпием; внутренняя — внутриплодником или эндокарпием. Наиболее четко все три зоны можно различить, например, в плоде сливы или вишни: тонкий наружный слой — экзокарпий, съедобная сочная мякоть плода — мезокарпий, твердая косточка из каменистой ткани, окружающая единственное семя, — эндокардий .

Строение стенки плода (околоплодника) — стенка плода может быть сухой и сочной (мясистой), часто суккулент- ной. Плоды в зависимости от структуры стенки делят на две группы: сухие и сочные Сухие плоды бывают вскрывающимися или невскрывающимися, смотря по тому, вскрывается (растрескивается) стенка плода после созревания или нет.

Стенка сухого плода — если завязь, дифференцирующаяся в сухой плод, содержит несколько семязачатков, плод, как правило, при созревании вскрывается. Такой плод может состоять из одного плодолистика (листовка, боб) или из нескольких сросшихся плодолистиков (коробочка). Перикарп листовок имеет сравнительно простую структуру. Он может состоять из узких слоев экзокарпа, мезокарпа и эндокарпа. Три основных продольных проводящих пучка, а также поперечно ориентированные ответвления от основных пучков заключены в склеренхимные обкладки. По мере созревания плода пе- рикарп подсыхает. Разная степень высыхания паренхимной и скле- ренхимной тканей перикарпа создает напряжение, вызывающее его вскрывание, которое в зависимости от типа плода (листовка, боб, стручок, коробочка и др.) происходит неодинаково.

Стенка сочного плода — в эволюции сочные плоды появились как производные сухих. Стенка сочного плода может развиваться либо из стенки завязи (перикарпа), либо из стенки завязи, сросшейся с цветочной трубкой или с вогнутым цветоложем.

Развитие плода яблони из цветка

Схема образования плода из цветка земляники. 1–семезачатки; 2–семена;

3–завязь; 4–цветоложе; 5–околоплодник; 6–чашелистики

Схема образования плода из цветка вишни. 1–семезачатки;

2–семена; 3–завязь; 4–цветоложе; 5–околоплодник; 6–чашелистики

Развитие плода томата

Простые плоды

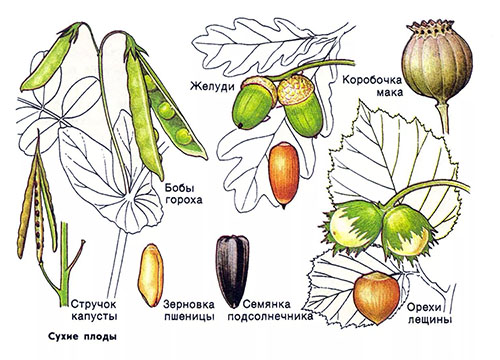

Коробочковидные плоды — эти плоды с сухим околоплодником, многосемянные, вскрывающиеся.

Листовка — одногнездный плод, образованный одним плодолистиком, вскрывается одной щелью по брюшному шву, семена прикрепляются вдоль брюшного шва (сокирки).

Боб — одногнездный плод, образованный одним плодолистиком, вскрывается двумя щелями по брюшному и спинному швам от верхушки к основанию. Семена прикрепляются вдоль брюшного шва (чина, люпин, горошки, карагана). При созревании две створки боба часто скручиваются, разбрасывая созревшие семена. Бобы могут быть спирально закрученные (люцерна посевная), сочные невскрывающиеся (софора японская), членистые (софора, вязель, сераделла, копеечник), односемянные невскрывающиеся (донник, эспарцет, люцерна хмелевая, ряд видов клеверов). Генетически листовка и боб — монокарпии.

Стручок, стручочек — двугнездный плод, образованный двумя плодолистиками, сросшимися краями. Ложная перегородка формируется из выростов плаценты, по краю которой прикрепляются семена. Вскрываются они двумя швами по месту срастания краев плодолистиков от основания к верхушке (капустные). Стручочек отличается от стручка соотношением длины и ширины: у стручка длина превышает ширину в четыре раза и более (горчица, капуста, рапс), у стручочка — в два-три раза или равна ей (ярутка полевая, пастушья сумка). Стручки могут быть членистыми (редька дикая). Генетически стручок и стручочек — ценокарпии (паракарпии).

Коробочка — плод, образованный двумя и большим числом плодолистиков. По способам вскрывания, числу гнезд, расположению семян коробочки могут быть разнообразными. Они могут вскрываться зубчиками на верхушке (куколь обыкновенный, примулы), дырочками (мак), крышечкой (подорожник, белена) и створками. В последнем случае створки могут расходиться по месту срастания плодолистиков (фиалка, хлопчатник, чай), по средней жилке плодолистиков (тюльпан, ирис, лилия). У чистотела большого коробочка линейная, стручковидная, вскрывается двумя створками.

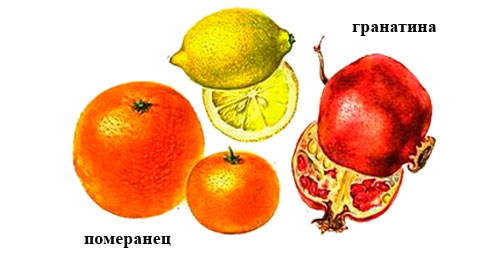

В зависимости от положения завязи в цветке и от типа гинецея коробочки бывают: верхняя синкарпная (лилия, лук, табак, дурман, белена, льнянки, львиный зев), нижняя синкарпная (ирис, гладиолус), верхняя паракарпная (ива, тополь), нижняя паракарп- ная (ятрышник, любка двулистная), верхняя лизикарпная (куколь, звездчатка, вербейник, примула). Очень специфичен плод граната, который называют гранатина. Плод гранатина развивается из нижней многогнездной завязи, имеет сухой кожистый околоплодник, раскрывающийся при созревании неправильными трещинами. Гнезда заполнены крупными семенами с очень сочной съедобной кожурой гранатового цвета.

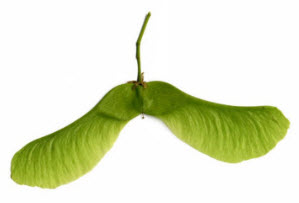

Коробочка может быть дробной (схизокарпий; греч. схизо — раскалываю). Схизокарпий распадается продольно на отдельные замкнутые или вскрывающиеся доли (мерикарпии), содержащие одно, два или несколько семян. Плоды мальвовых (канатник, хать- ма) распадаются на незамкнутые с брюшной стороны мерикарпии, называемые калачиками. Схизокарпий (вислоплодник) сельдерейных и некоторых аралиевых состоит из двух мерикарпиев, висящих на карпофоре, который представляет собой сросшиеся брюшные участки обоих плодолистиков. Схизокарпий кленовых состоит, как правило, из двух (реже трех и более) мерикарпиев, каждый из которых имеет вырост (крыло). Такой схизокарпий называется двукрылаткой.

Схизокарпий многих бурачниковых и яснотковых называется ценобием. Он возникает из двугнездной завязи, у которой на ранних стадиях развития появляются перегородки, разделяющие ее на четыре гнезда. В каждом гнезде располагается по одному семязачатку. Зрелый плод состоит из четырех долей.

Ореховидные плоды — это плоды с сухим околоплодником, односемянные, невскрывающиеся. Возникают они из синкар- пного двух- или трехгнездного гинецея, у которого развивается только одно гнездо, остальные редуцируются, а также из паракарп- ного и лизикарпного гинецея. Таким образом, генетически ореховидные плоды представляют собой псевдомонокарпии.

Орех —околоплодник деревянистый (склерифицированный), не сросшийся с кожурой семени. У лещины, или орешника шаровидные или несколько удлиненные орехи заключены в листовидную обертку — плюску. Они формируются из нижней синкарпной завязи женского цветка, состоящей из двух плодолистиков, а плюска развивается из трех сросшихся прицветников.

Крылатка, крылатый орех, — это орех без плюски, снабженный крылом. У крылатки крыло образуется из сросшихся с околоплодником чешуевидных прицветников и прицветничков (береза, ольха, граб); у крылатого ореха крыло формируется из прирастающих к околоплоднику сегментов околоцветника (вяз, ревень, щавель).

Желудь — околоплодник менее жесткий, чем у ореха; он тонкокожистый или тонкодеревянистый, не срастающийся с семенем (дуб, бук). У желудя дуба плюска блюдцевидная. Она образована видоизмененными стерильными веточками соцветия.

Семянка — околоплодник кожистый, не срастающийся с семенем. Развивается семянка из разных типов гинецея: из синкарпного (валериановые) или паракарпного (астровые). Завязь при этом может быть верхней (коноплевые, крапивные) или нижней (астровые, ворсянковые). Семянке часто свойственны придатки, представляющие собой видоизмененные части околоцветника (тутовые, астровые). Семянка осок заключена в ретортовидный прицветник, называемый мешочком. Семянки многих астровых (одуванчик, козлобородник) снабжены летучками, развившимися из видоизмененной чашечки.

Зерновка — околоплодник тонкий пленчатый, реже мясистый (у некоторых бамбуков), срастающийся с кожурой семени (мятлико- вые). Зерновка формируется из верхней паракарпной завязи, состоящей из трех (бамбуки), а чаще из двух плодолистиков Ягодовидные плоды — это плоды с мясистым или сочным околоплодником, экзокарпий которого кожистый или деревянистый, большей частью многосемянные, обычно невскрывающиеся. Возникают они из ценокарпного гинецея как с верхней, так и с нижней завязью. Таким образом, генетически ягодовидные плоды представляют собой ценокарпии.

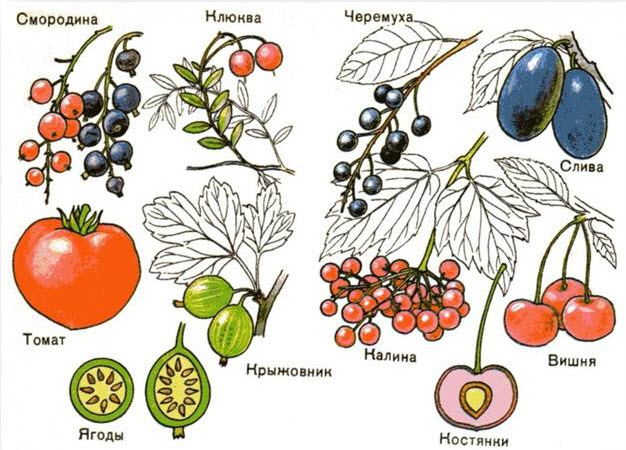

Ягода — наиболее широко представленный тип ягодовидных плодов. Это, как правило, многосемянный плод с сочными мясистыми эндо- и мезокарпом и тонким пленчатым или кожистым экзокарпом околоплодника, в мякоть которого погружены семена. Мясистая часть ягоды не всегда образована только околоплодником. Иногда она включает в себя сильно разросшуюся ослизнившуюся сочную кожуру семян (смородина, крыжовник) или разросшиеся сочные плаценты (томат гибридный).

Верхняя синкарпная ягода — у винограда, актинидии, хурмы, томата; нижняя синкарпная ягода — у фейхоа; нижняя паракарп- ная ягода — у крыжовника и смородины.

Изредка у ягод имеется лишь одно относительно крупное семя (барбарис, авокадо, финиковая пальма).

Тыквина — плод многих тыквенных, экзокарп жесткий, древес- неющий или кожистый; образуется из паракарпного гинецея, состоящего из трех плодолистиков с нижней завязью. Мякоть плода образована мезо- и эндокарпом (тыква, дыня) или разросшимися плацентами (арбуз).

Гесперидий, или померанец , — плод цитрусовых из семейства Рутовые (мандарин, апельсин, грейпфрут, лимон, кинкан, понцирус). Он формируется из синкарпного гинецея, образованного 8...12 плодолистиками с верхней завязью. Экзокарп, или фла- ведо, — желтая ткань, состоящая из наружной эпидермы, покрытой кутикулой и слоем воска и плотной субэпидермальной хлорофиллоносной паренхимы с масляными желёзками. По мере созревания плода хлоропласты превращаются в хромопласты, благодаря чему незрелые зеленые плоды меняют окраску на желтую и оранжевую. Аромат плодов зависит от состава эфирных масел. Мезокарп, или альбедо, — рыхлая белая безвкусная ткань. Эндокарп пленчатый. Он состоит из нескольких слоев плотной паренхимы и внутренней эпидермы. Субэпидермальные клетки эндокарпа формируют соковые мешочки на длинных ножках, заполненные клеточным соком. Благодаря различной длине ножек соковые мешочки заполняют гнезда очень плотно и слипаются между собой, образуя съедобную мякоть плода.

Яблоко формируется из пестика с нижней завязью. Мякоть плода яблока развивается главным образом из тканей цветочной и в меньшей степени из тканей экзо- и мезокарпа; эндокарп — кожистый, хрящеватый, образующий стенки гнезд с семенами (представители подсемейства Яблоневые семейства Розовые — яблоня, груша, айва, рябина, арония, ирга). Яблоко костянковидное — мякоть плода образуется только из тканей гипантия, экзо- и мезокарп —пленчатые, эндокарп — деревянистый, окружающий каждое семя (боярышник, мушмула германская).

Костянковидные плоды. Характерная особенность плодов данной группы — наличие деревянистого эндокарпа (косточки) и одного семени.

Сочная костянка — невскрывающийся монокарпий с мясистым сочным съедобным мезокарпом и склерифицированным эндокарпом (косточка). Сочная костянка характерна для плодовых косточковых растений подсемейства Сливовые семейства Розовые (слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алыча).

Сухая костянка — мезокарп в начале созревания плода мясистый, но при полном созревании — полусухой или сухой, несъедобный (миндаль, облепиха). Съедобна часть плода миндаля — семя. Запасные вещества находятся в двух крупных семядолях зародыша семени; эндосперм очень тонкий — в виде пленки.

Плод облепихи сочный, но, по существу, это сухая костянка, экзо- и мезокарп — пленчатые, сросшиеся; эндокарп — кожистый, толстый, темно-коричневый с продольной бороздкой. Мякоть плода — это сочные ткани разросшейся трубки чашечковидного околоцветника, которая полностью закрывает сухую костянку. К костянкам иногда относят и пиренарии (кокосовая пальма, грецкий орех, фисташка, кизил, унаби). Так, плод кокосовой пальмы неправильно называемый кокосовым орехом, образован из трех плодолистиков с верхней завязью. Он достигает в диаметре 30 см, массы 8 кг и содержит одно семя. Зародыш семени небольшой, жидкий эндосперм в незрелых плодах называют кокосовым молоком. В зрелых плодах эндосперм называют копрой. Эндокарп — деревянистый, мезокарп (коир) — толстый, волокнистый, сухой, экзокарп — тонкий, кожистый.

Плод грецкого ореха образован из двух плодолистиков. Завязь (нижняя одногнездная с ложными перегородками и одним семязачатком) обрастает двумя прицветниками. Плод с зеленой несъедобной плюской (экзо- и мезокарп), подсыхающей и растрескивающейся при созревании, в результате чего выпадает так называемый орех — деревянистая косточка с бугристой поверхностью (эндокарп), включающая семя без эндосперма. Зародыш семени с двумя крупными морщинистыми семядолями.

Сборные плоды

Сборные (сложные) плоды (апокарпии) получают конкретное название по типу плода, образующегося из отдельного пестика апокарпного гинецея. Эво- люционно апокарпии — наиболее архаичные плоды. Сборная листовка (много - листовка) — представляет собой совокупность нескольких листовок, каждая из которых возникает из отдельного пестика (магнолиевые, лютиковые, толстянковые). Довольно редкий тип плода — сочная многолистовка у дальневосточной лианы лимонника китайского. Ко времени созревания плодов цветоложе женских цветков достигает длины 8 см (диаметр 0,1...0,2 см), а из многочисленных пестиков на нем развиваются сидячие шаровидные ярко-красные двусемянные сочные листовки. В результате сборная сочная листовка становится похожей на повислую кисть. Сборный орешек (многоорешек) — совокупность множества орешков, возникающих из апокарпного гинецея (лютик, горицвет, шиповник, лапчатка). Многоорешек шиповника, плодики которого сидят внутри сильновогнутого кувшинчатого сочного гипантия, называют цинародием. Плод лотоса орехоносного называют погруженным многоорешком, так как каждый из отдельных орешков сидит в углублении дисковидного разросшегося цветоложа.

Многоорешек земляники и клубники известен под названием «ягода». У этих растений мелкие орешки сидят на выпуклой поверхности сильно разросшегося мясистого сочного цветоложа. Сборная костянка (многокостянка) — совокупность множества костянок, возникающих из отдельных пестиков апокарпного гинецея (малина, ежевика, морошка, костяника).

Ягоды

Яблоко

Гесперидий (померанец) и гранат

Тыквина

Сухие плоды

Сложные плоды

Крылатка

Соплодие