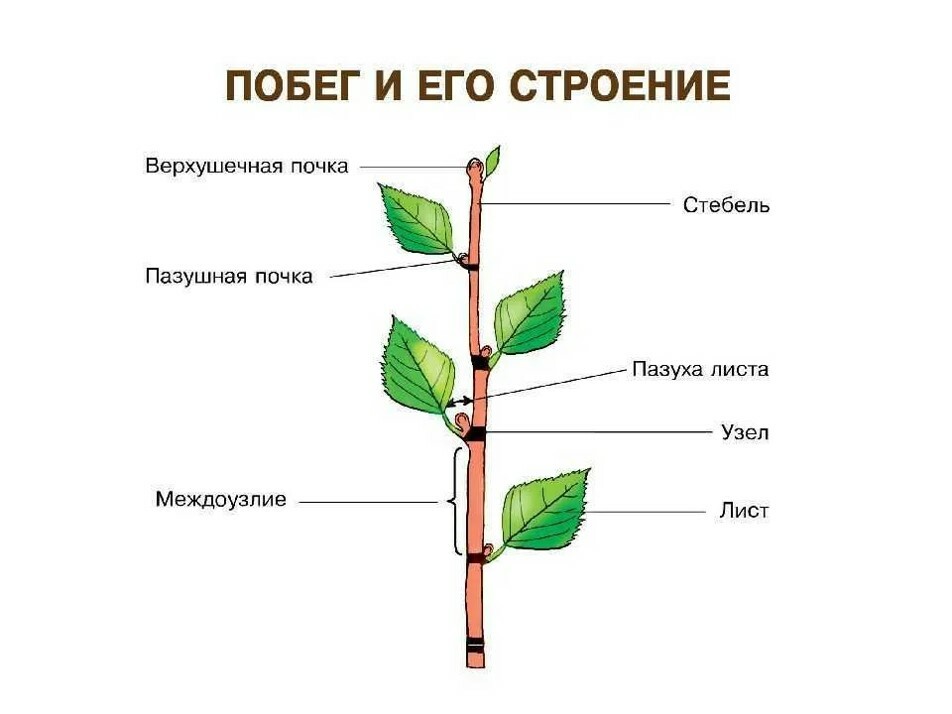

Побег. Это неразветвленный стебель с листьями. Он является одним из основных органов высших растений. В филогенезе побеги возникли как приспособление к наземному образу жизни в результате преобразования системы безлистных цилиндрических органов — теломов — у риниофитов. В онтогенезе побег развивается из почечки зародыша либо из пазушной или придаточной (адвентивной) почки. Почка — это зачаточный побег. Вегетативные побеги выполняют функцию воздушного питания, спороносные (стробилы, цветки) — обеспечивают размножение.

Стебель и листья — структурные элементы (органы второго порядка) побега — формируются из общего массива меристемы (конуса нарастания побега) и обладают единой проводящей системой.

Кроме того, обязательная принадлежность побега — почки.

Стебель обеспечивает расположение листьев, цветков и плодов в пространстве, способствуя наилучшему выполнению их функций. По стеблю проходит транспорт веществ восходящего и нисходящего токов (т. е. он выполняет функции посредника между корнями и листьями).

Лист — в типичном случае плоский боковой орган, отходящий от стебля и обладающий ограниченным ростом, — выполняет функции фотосинтеза, газообмена и транспирации. Почки обеспечивают длительное нарастание побега и его ветвление, т. е. образование системы побегов. Побег отличает от корня наличие листьев. Пазуха листа — это угол, образованный листом и вышележащим участком стебля. Узел — место отхождения листа или листьев от стебля. Междоузлие — участок стебля между соседними узлами

Стебель характеризуется радиальной симметрией и неограниченным ростом в длину. Он слагается из узлов и междоузлий, растет в длину за счет верхушечного и вставочного роста. Удлиненные стебли имеют хорошо выраженные междоузлия, укороченные могут состоять практически только из узлов. Стебель несет на себе листья, почки и (у покрытосеменных) цветки.

Основные функции стебля—это опорная (механическая) и проводящая. Стебель обеспечивает благоприятное для фотосинтеза расположение листьев и двустороннее передвижение веществ. Органические вещества, синтезированные в листьях, передвигаются по флоэме стебля к местам их использования: растущим листьям, стеблям, корням, развивающимся цветкам, семенам и плодам. Из корней по ксилеме подается вода с растворенными минеральными веществами. Стебель может быть органом запасающим (клубни картофеля, стебли капусты кольраби, сахарного тростника), фотосинтезирующим (молодые стебли, кладодии, стебли суккулентов), служить для прикрепления к опоре (с помощью усиков) и защиты (колючки).

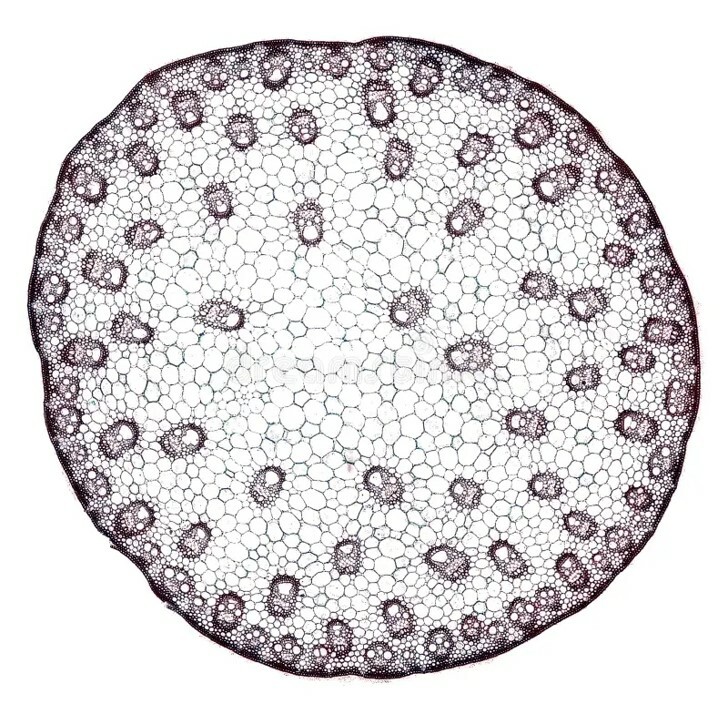

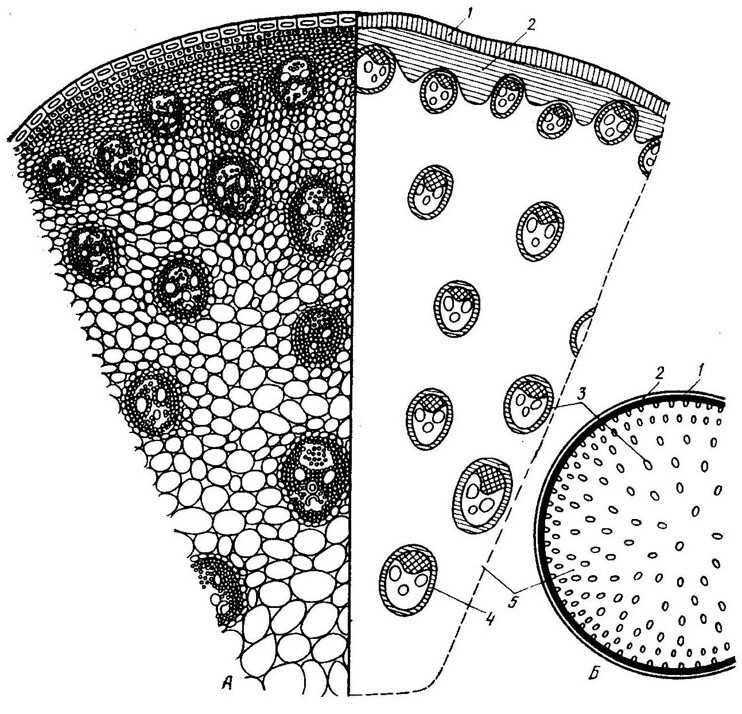

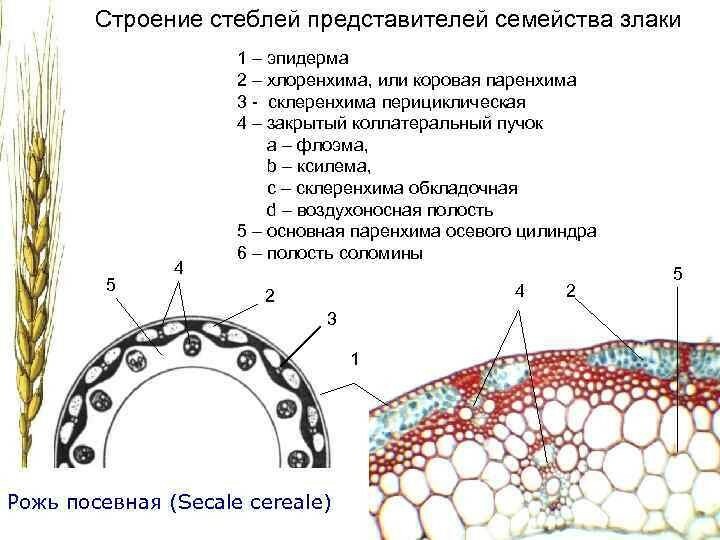

Для стеблей однодольных растений характерно резко выраженное пучковое строение: многочисленные закрытые (без камбия) проводящие пучки рассеяны по всей толще стебля. Пробковый камбий также не образуется, вследствие чего у однодольных растений нет перидермы.

Первичная кора однодольных растений развита слабо, преимущественно паренхимная. Часто здесь развивается и склеренхима. Клетки эндодермы обычно не отличаются от остальных клеток коры, но иногда имеют пятна Каспари на радиальных стенках или подковообразные утолщения. При сильной редукции первичной коры склеренхимный перицикл превращается в субэпидермальные тяжи (как в стеблях злаков).

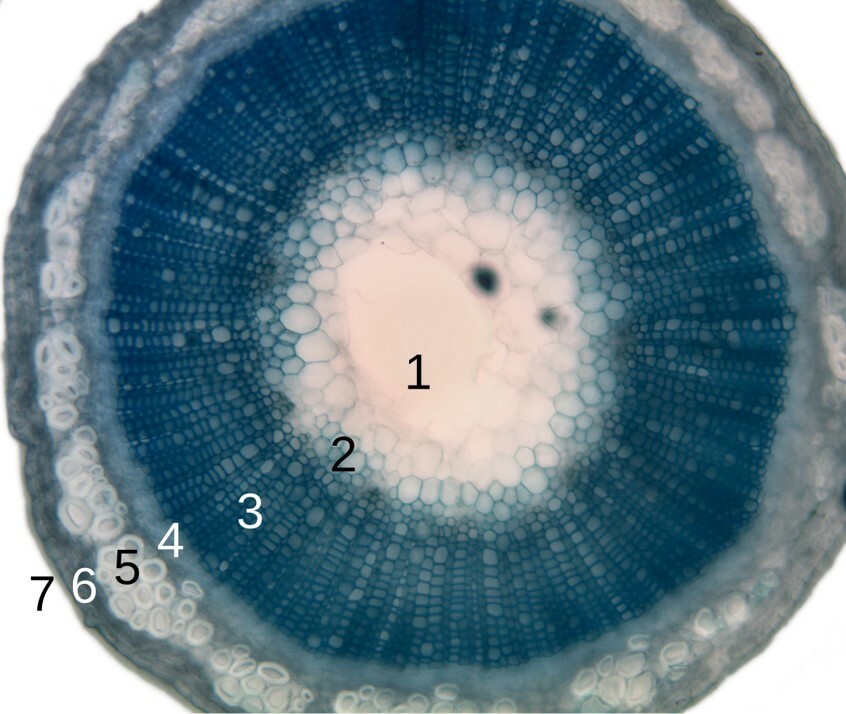

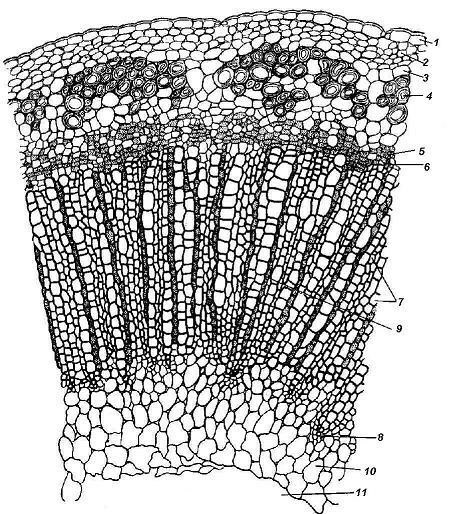

Стебель кукурузы под микроскопом

Рис.1. Строение стебля кукурузы

1 - эпидерма, 2 - перицикл, 3 - проводящие пучки закрытые коллатеральные, 4 - склеренхима вокруг пучка, 5 - паренхима стебля

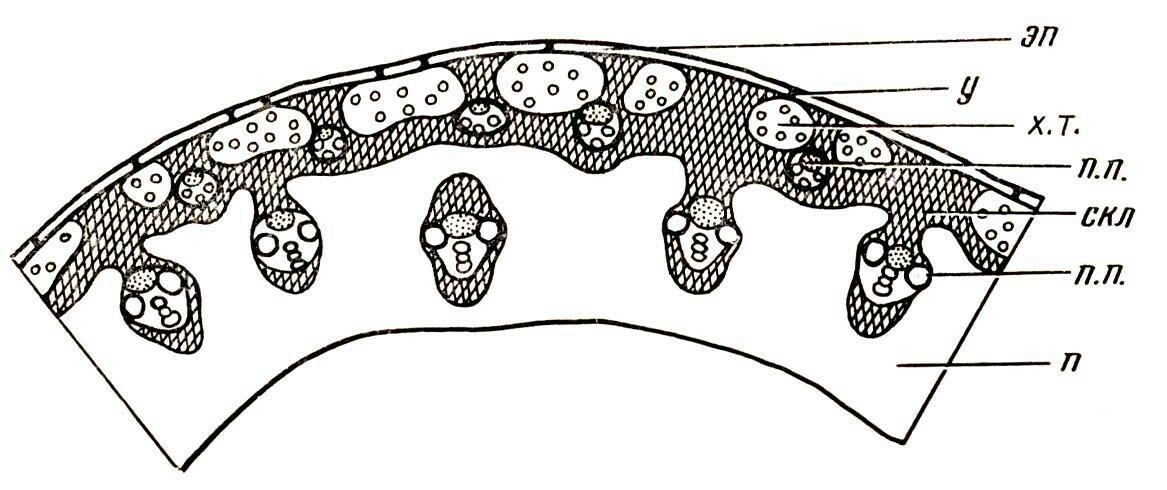

В стеблях большинства злаков паренхима междоузлий разрушается в процессе роста и образуется крупная центральная полость. Формируется особый тип стебля — соломина — с полыми междоузлиями и узлами, выполненными паренхимой, где сливаются пучки, идущие из листьев, пазушных почек и вышележащих междоузлий

Рис.2. Схема строения соломины ржи: п– паренхима;п. п.– закрытые коллатеральные проводящие пучки;скл– склеренхима;у– устьице;х. т.– хлорофиллоносная ткань;эп– эпидерма.

На ранних этапах развития стебель двудольных имеет первичное строение. В результате деятельности первичных меристем конуса нарастания формируются эпидерма, первичная кора, центральный цилиндр и сердцевина.

Эпидерма стебля имеет небольшое число устьиц, обычно покрыта кутикулой. Под эпидермой находятся ткани первичной коры. Наружный слой ее (экзодерма) часто образован колленхимой, которая располагается либо сплошным кольцом, как у подсолнечника, либо отдельными участками. У растений с ребристыми стеблями (тыква) колленхима заполняет выступы стебля. В тонких стеблях колленхима обычно уголковая, в стеблях с активным вторичным утолщением — пластинчатая. Основная часть первичной коры (мезодерма) сложена хлоренхимой и паренхимой. Здесь могут развиваться воздухоносные полости и вместилища выделений. Клетки внутреннего слоя первичной коры (эндодермы) обычно заполнены крупными крахмальными зернами (крахмалоносное влагалище).

Центральный цилиндр (стель) состоит из перицикла и проводящей системы. Сердцевина — из паренхимы, которая часто разрушается, а на ее месте образуется воздухоносная полость. Перицикл представлен одним или несколькими рядами склеренхимы или отдельными ее тяжами. Проводящая система междоузлий у двудольных и хвойных имеет вид полого цилиндра, который разделяет наружную и внутреннюю основную паренхиму на первичную кору и сердцевину. Проводящие пучки, составляющие этот цилиндр, разделены более или менее широкими прослойками межпучковой паренхимы, которые связывают сердцевину и первичную кору. Прослойка межпучковой паренхимы называется сердцевинным лучом. Большинству двудольных свойственна эустель, на поперечном срезе которой пучки расположены кольцом.

У двудольных растений в отличие от однодольных не все клетки прокамбия превращаются в первичную ксилему и первичную флоэму. Слой клеток прокамбия между ними сохраняет способность к делению и превращается во вторичную образовательную ткань — камбий, который делится, откладывая внутрь элементы вторичной ксилемы, а к периферии — вторичной флоэмы. Пучки двудольных растений открытые, благодаря работе камбия пучок растет, диаметр его увеличивается. Деятельность камбия обеспечивает возникновение вторичных элементов в стебле, т. е. переход от первичного к вторичному анатомическому строению.

Вторичное строение характерно для всех двудольных и хвойных растений — трав и деревьев. Разнообразие типов строения обусловлено прежде всего расположением проводящих тканей, которое определяется заложением прокамбия и деятельностью камбия .

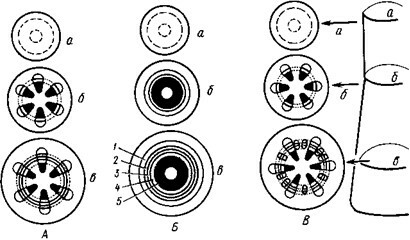

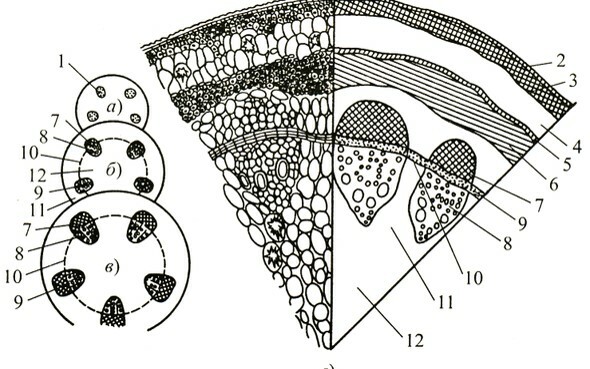

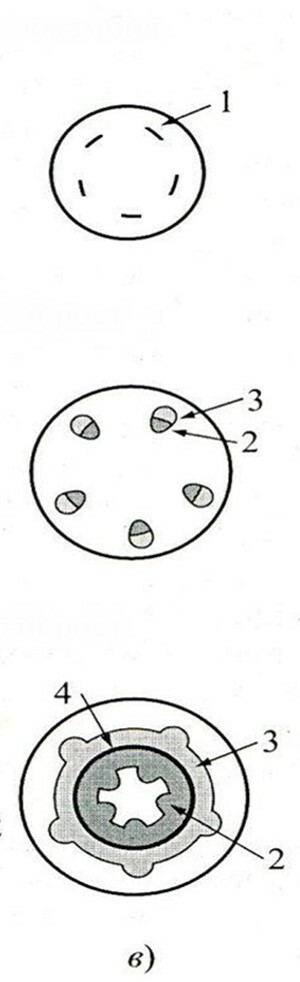

Схема формирования стеблей двудольных растений (типы строения):

А — пучковое; Б — непучковое; В — переходное (а — конус нарастания, б — первичное строение, в — вторичное строение); 1, 2 — флоэма первичная и вторичная; 3 — камбий; 4 — вторичная ксилема; 5 — первичная ксилема

Стебель льна. 1 - полость, 2 - первичная ксилема, 3 - вторичная ксилема, 4 - камбий, 5 - склеренхима перицикла, 6 - первичная кора, 7 - эпидерма

Стебель льная под микроскопом

Рис.3. Стебель льна - сплошной тип строения: 1 – эпидерма; 2 – паренхима первичной коры; 3 – эндодерма; 4 – первичные лубяные волокна; 5 – флоэма; 6 – камбий; 7 – вторичная ксилема; 8 – первичная ксилема; 9 – сердцевинный луч; 10 – паренхима сердцевины; 11 – воздушная полость.

Пучковый тип строения стебля.

Вторичное строение стебля двудольных строится на основе первичного строения. И его формирование начинается с образования камбия, который у двудольных всегда располагается в виде сплошного кольца.

Если первичное строение стебля было пучковое, то формирующийся камбий неоднородный по происхождению, поскольку образуется из прокамбия и из паренхимы между проводящими пучками. Делится камбий неравномерно – пучковый камбий образует проводящие ткани, а межпучковый – паренхиму, разделяющую проводящие пучки (сердцевинные лучи). В этом случае формируется пучковое вторичное строение стебля (кирказон).

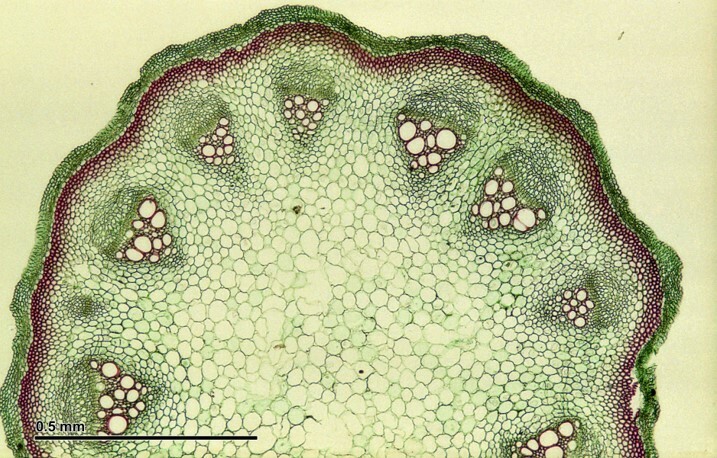

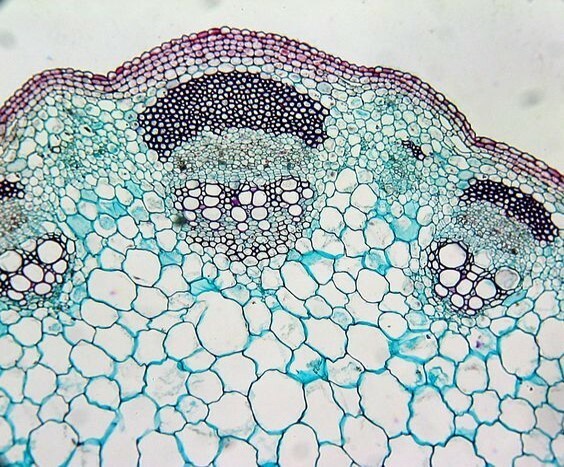

Стебель кирказона

Стебель кирказона

Рис.4. Схема строения стебля кирказона: а) срез на уровне прокамбия, б) на уровне появления камбия, в) на уровне вторичного строения

1 – прокамбий, 2 – эпидерма, 3 – колленхима, 4 – паренхима коры, 5 – Эндодерма (крахмалоносное влагалище), 6 – перицикл (склеренхима) , 7 – флоэма, 8 – ксилема, 9 – пучковый камбий, 10 – межпучковый камбий, 11 – сердцевинный луч, 12 – сердцевина

Вторичное строение стебля двудольных строится на основе первичного строения. И его формирование начинается с образования камбия, который у двудольных всегда располагается в виде сплошного кольца.

Если первичное строение стебля было пучковое, то формирующийся камбий неоднородный по происхождению, поскольку образуется из прокамбия и из паренхимы между проводящими пучками. Если камбий делится равномерно – пучковый камбий образует проводящие ткани и межпучковый также образует проводящие ткани, формируется переходное вторичное строение стебля (подсолнечник)

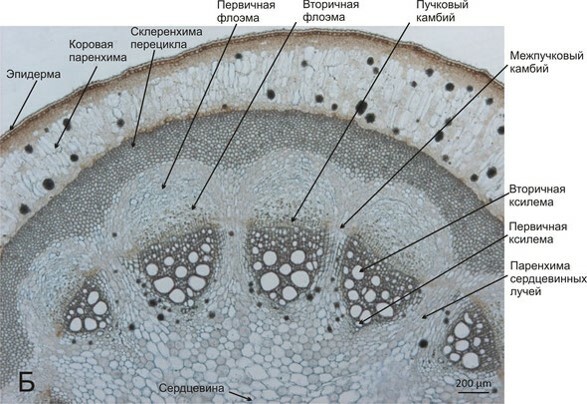

Стебель подсолнечника

Стебель подсолнечника:

1 – эпидерма, 2 колленхима, 3 – паренхима, 4 – эндодерма, 5 – склеренхима перицикла, 6 – флоэма, 7 – пучковый камбий, 8 – межпучковый камбий, 9 - ксилема

Рис.5. Схема строения стебля подсолнечника: а) срез на уровне прокамбия, б) на уровне появления камбия, в) на уровне перехода к непучковому строению – появляются дополнительные проводящие пучки, г) на уровне сформировавшейся структуры

1 – прокамбий, 2 – эпидерма, 3 – колленхима, 4 – паренхима коры, 5 – смоляной канал, 6 – эндодерма, 7 – склеренхима, 8 – первичная флоэма, 9 – вторичная флоэма, 10 – пучковый камбий, 11 – вторичная ксилема, 12 – первичная ксилема, 13 – межпучковый камбий, 14 – дополнительный пучок из межпучкового камбия, 15 – паренхима сердцевины

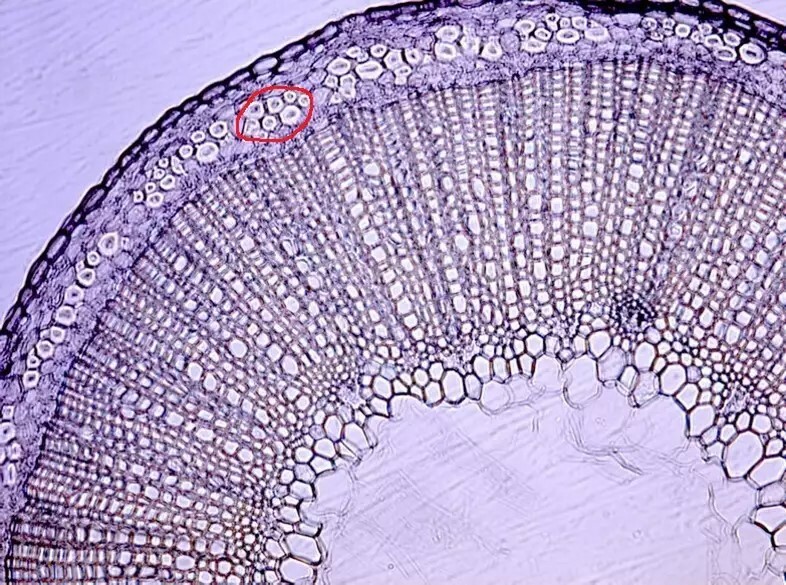

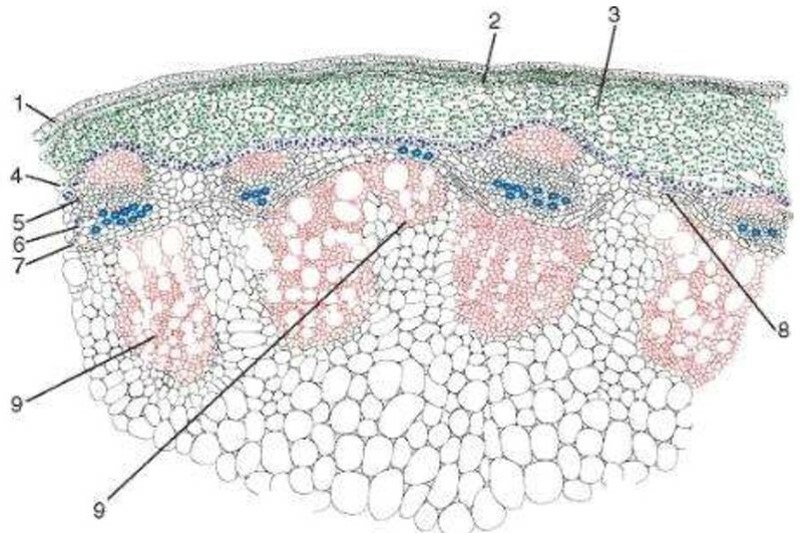

Стебель липы имеет сплошное строение. Покровная ткань – молодой стебель покрыт эпидермой, под которой со временем формируется перидерма. С образованием перидермы клетки эпидермы отмирают, но их остатки сохраняются на стебле несколько лет. Первичная кора начинается клетками пластинчатой колленхимы (экзодерма), затем идет слой хлоренхимы и паренхимы (мезодерма). Крахмалоносное влагалище выражено нечетко. К первичной коре примыкает перицикл. Над флоэмными участками он состоит из волокон склеренхимы. Камбий в стебле липы наращивает внутрь слои вторичной ксилемы (древесины), а наружу – широкий слой вторичной коры, которая состоит из вторичной флоэмы (луба) и сердцевинных лучей. Вторичная флоэма липы неоднородна. Камбий откладывает чередующиеся полоски – твердого луба (лубяные волокна) и мягкого луба, состоящего из ситовидных клеток с клетками спутницами и лубяной паренхимы. Вторичная кора вместе с первичной корой образуют кору стебля. На срезе дерева кора занимает незначительную площадь. Камбий расположен под корой и примыкает к древесине. Клетки его делятся параллельно поверхности. Внутрь от камбия располагается древесина, которая характеризуется наличием годичных колец. Происхождение их связано с сезонной работой камбия. Зимой камбий не делится. Весной он начинает активно делиться, откладывая широкопросветные крупные сосуды. С приближением осени деятельность камбия ослабевает, и образуютсяузкопросветные сосуды. Осенняя древесина на срезе выглядит более темной, весенняя - более светлой. Граница между ними и есть годичное кольцо. По числу годичных колец можно определить возраст дерева

Микропрепараты стебля липы

Рис.6. Схема строения стебля липы: 2 – остатки эпидермы, 3 – пробка, 4 – колленхима, 5 – паренхима коры, 6 – эндодерма (4-6 – первичная кора), 7 – перициклическая зона, 8 – первичная флоэма, 9 – твердый луб, 10 – мягкий луб, 11 – сердцевинный луч, (7-11 – вторичная кора), 12 – камбий, 13 – осенняя древесина, 14 – весенняя древесина, 15 – вторичная ксилема, 16 – первичная ксилема, 17 - первичная ксилема, 18 - сердцевина

Контрольные вопросы по теме

1. Что такое стебель, назовите признаки стебля?

2. Каковы функции стебля?

3. Что такое почка?

4. Какие типы почек существуют?

5. Стебли каких растений имеют в основном вставочный рост?

6. Чем отличается ползучий стебель от стелющегося, вьющийся от цепляющегося, прямостоячий от всех остальных?

7. Что такое побег?

8. Какие способы ветвления стебля существуют?

9. Что такое узел, междоузлие, пазуха листа?

10. Что такое метамера?

11. Из каких частей состоит почка?

12. Какая разница между пазушными и придаточными почками?

13. Какие типы почек по состоянию существуют?

14. Какие почки называются спящими?

15. Что такое годичный побег?

16. Какой способ ветвления стебля является наиболее прогрессивным?

17. В чем отличие моноподиального способа ветвления стебля от симподиального?

18. Каковы особенности строения стебля однодольного растения?

19. Почему стебель большинства однодольных не утолщается?

20. Каково строение стебля кукурузы?

21. Что такое соломина?

22. Каково отличие стебля однодольных от стебля двудольных?

23. В какой части стебля двудольного растения можно увидеть первичное строение, а в какой - вторичное?

24. Какие слои выделяют в строении конуса нарастания стебля двудольного растения?

25. Что такое прокамбий?

26. Чем обусловлено образование непучкового, пучкового и переходного типов строения стебля двудольных растений?

27. Какие ткани образуют стебель льна?

28. Каково строение стебля кирказона?

29. Как закладывается камбий при пучковом типе вторичного строения стебля?

30. Как закладывается камбий при непучковом типе строения стебля?

31. Как формируется переходный тип строения стебля, и каким растениям он свойственен?

32. В чем разница между структурой травянистого и древесного стебля?

33. Какую роль выполняют сердцевинные лучи в стебле?

34. С чем связано образование годичных колец?

35. Что такое твердый и мягкий луб?

36. Какими тканями представлена первичная кора и центральный цилиндр при первичном строении стебля?

37. Какую функцию выполняет эндодерма стебля?

38. Что представляет собой перицикл стебля?

39. Какую функцию выполняет сердцевина стебля, и какой тканью она представлена?

40. Какой способ ветвления стебля является наиболее древним?