Растительные ткани

Тканями называют группы клеток, сходных по строению, происхождению и приспособленных к выполнению одной или нескольких определенных функций

Образовательные ткани или меристемы

Растения в отличие от животных растут всю жизнь. Новообразование клеток происходит в результате митотического деления клеток образовательных тканей.

Растения в отличие от животных растут всю жизнь. Новообразование клеток происходит в результате митотического деления клеток образовательных тканей.

После каждого деления одна из сестринских клеток остается в меристеме, а другая включается в неделящиеся ткани. Первые клетки, продолжающие делиться, называются инициалями, вторые — производными инициалей. Инициали могут сохраняться очень долго, в течение всей жизни растения (у некоторых растений тысячи лет). Это связано с их способностью делиться неопределенно много раз, обеспечивая непрерывное нарастание массы растения. Тело наземного растения — результат работы одной или относительно немногих инициальных клеток. Производные инициалей делятся один или несколько раз и превращаются в постоянные ткани. Таким образом, меристема включает инициали и их непосредственные производные.

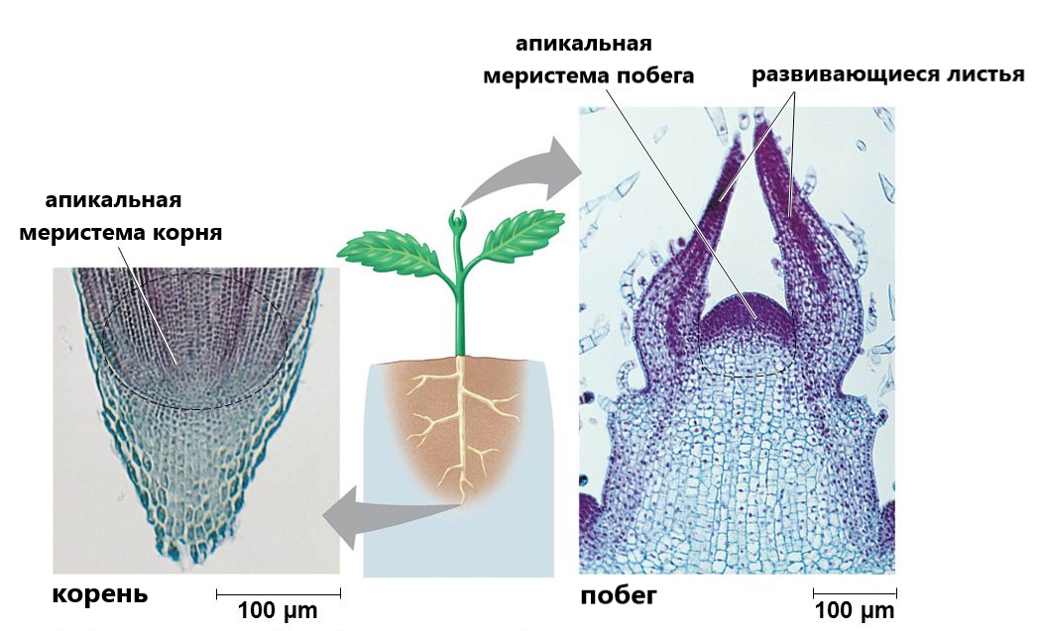

В зависимости от происхождения различают первичные и вторичные меристемы.

Первичные меристемы (промеристемы). Из первичной образовательной (эмбриональной) ткани состоит зародыш семени. Клетки его постоянно делятся, образуя новые клетки, ткани и органы. У взрослых растений первичные меристемы сохраняются лишь на самой верхушке стебля и вблизи кончика корня. Остальные клетки перестают делиться и превращаются в клетки постоянных тканей. Первичные меристемы (промеристемы) происходят непосредственно из меристемы зародыша, развившегося из зиготы, и обладают способностью к делению изначально. По своему положению в теле растения они могут быть апикальными (верхушечными), ин- теркалярными и латеральными (боковыми).

Вторичные меристемы. Приобрели способность к активному делению заново. Они образованы или первичными меристемами, почти утратившими способность к делению, или постоянными тканями.

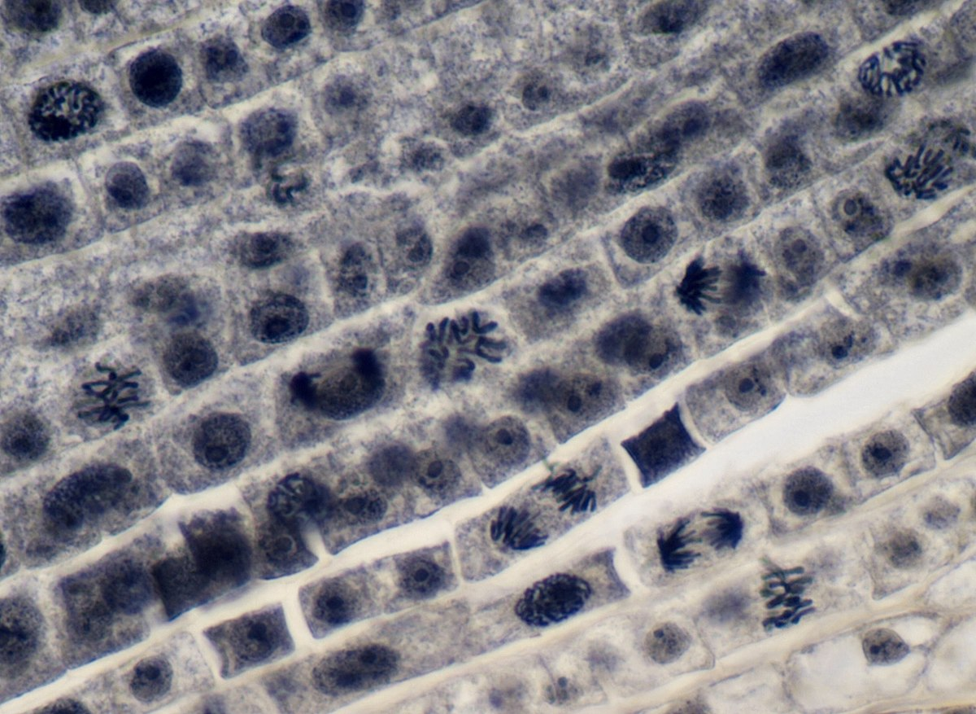

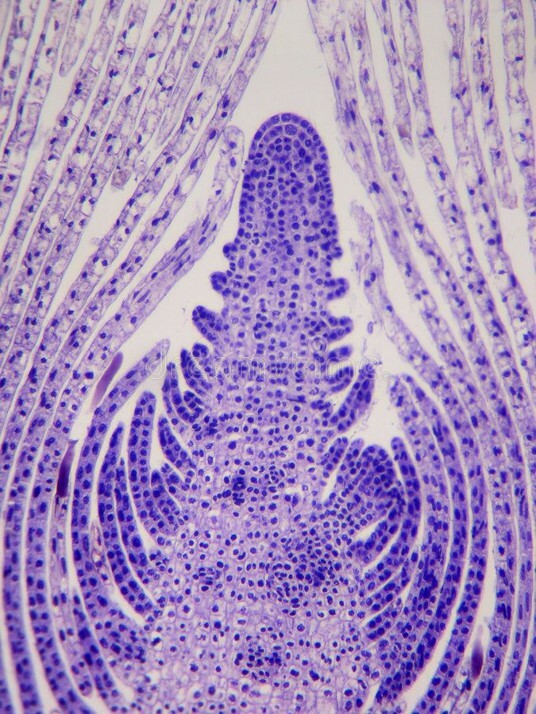

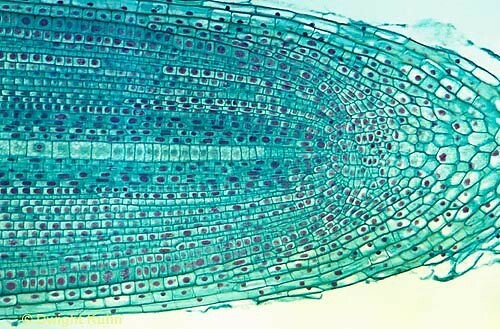

Апикальные меристемы. Локализуются на полюсах зародыша — кончике корешка и почечке. Они обеспечивают рост корня и побега в длину. При ветвлении боковые побеги и корни обязательно имеют свои верхушечные меристемы. Апикальные меристемы первичны, они образуют конусы нарастания корня и побега.

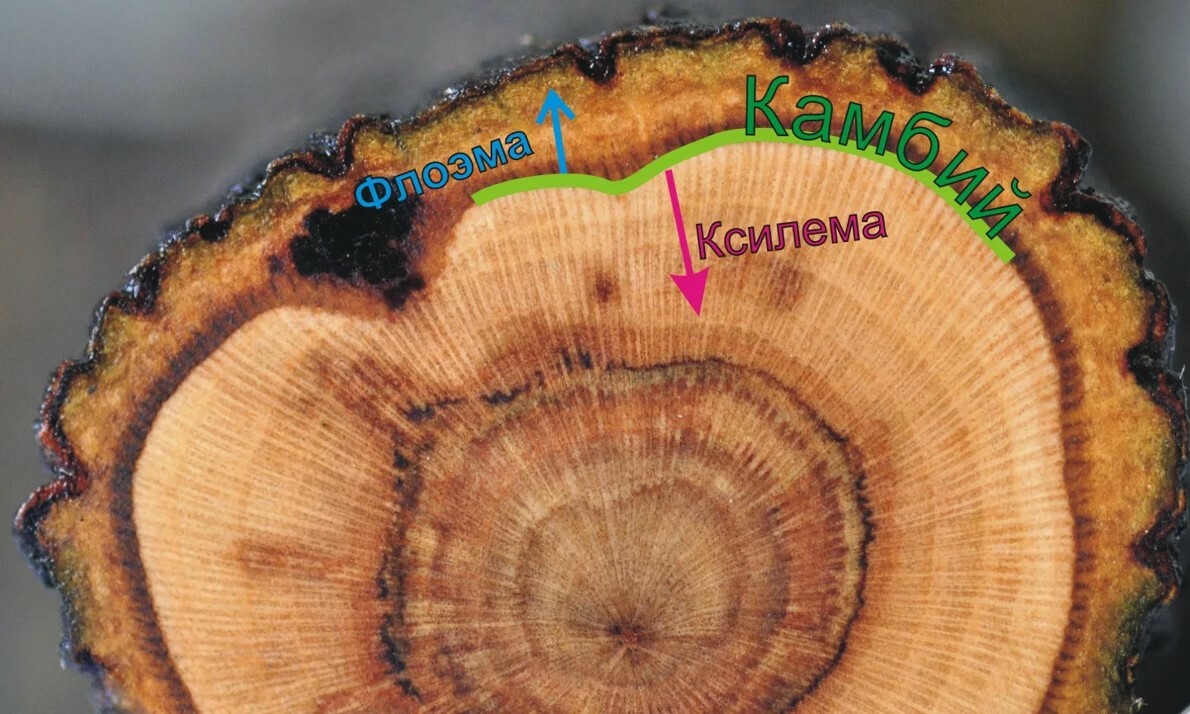

Латеральные меристемы. Располагаются по окружности осевых органов, образуя полые цилиндры, которые на поперечных срезах имеют вид кольца. Первичные боковые меристемы — прокамбий, п е рицикл — возникают непосредственно под апексами и в непосредственной связи с ними. Вторичные — камбийи фелло- г е н (пробковый камбий) — формируются позднее из промеристем или постоянных тканей путем их дедифференцировки. Боковые меристемы обеспечивают утолщение корня и стебля. Из прокамбия и камбия образуются проводящие ткани, из феллогена — пробка.

Интеркалярные меристемы. Располагаются в основаниях междоузлий, черешков листьев. Это остаточные первичные меристемы. Они происходят от верхушечных меристем, но их превращение в постоянные ткани задержано по сравнению с остальными тканями стебля. Эти нежные меристемы особенно хорошо заметны у злаков. В случае полегания хлебов они обеспечивают поднятие стеблей за счет неравномерного деления клеток на нижней и верхней сторонах соломины.

Раневые меристемы. Образуются при повреждении тканей и органов. Живые клетки, окружающие пораженные участки, дедиф- ференцируются и начинают делиться, т. е. превращаются во вторичную меристему. Раневые меристемы образуют каллюс — плотную ткань беловатого и желтоватого цвета, состоящую из паренхимных клеток разнообразных размеров, расположенных беспорядочно. Клетки каллюса имеют крупные ядра и относительно толстые клеточные стенки. Из каллюса может возникнуть любая ткань или орган растения. На периферии формируется пробка, возможна дифференцировка клеток каллюса в другие ткани. В каллюсе могут закладываться придаточные корни и почки. Каллюс из раневых меристем возникает при прививках, обеспечивая срастание привоя с подвоем; в основании черенков.

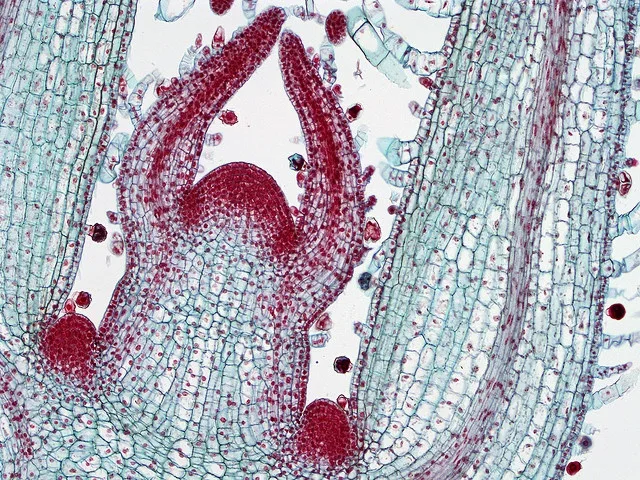

Цитологические особенности меристем. Наиболее типично выражены у апикальных меристем. Клетки — изодиаметрические многогранники — не разделены межклетниками. Клеточные стенки тонкие, с малым содержанием целлюлозы. Цитоплазма густая, ядро крупное, расположено в центре. В цитоплазме большое число рибосом и митохондрий (идет энергичный синтез белков и других веществ). Многочисленные вакуоли очень мелкие.

Клетки латеральных меристем неодинаковы по величине и форме. Это связано с различиями клеток постоянных тканей, которые из них образуются, Так, например, в камбии есть паренхимные и прозенхимные клетки. Из паренхимных инициалей образуется паренхима проводящих комплексов, а из прозенхимных — собственно проводящие элементы.

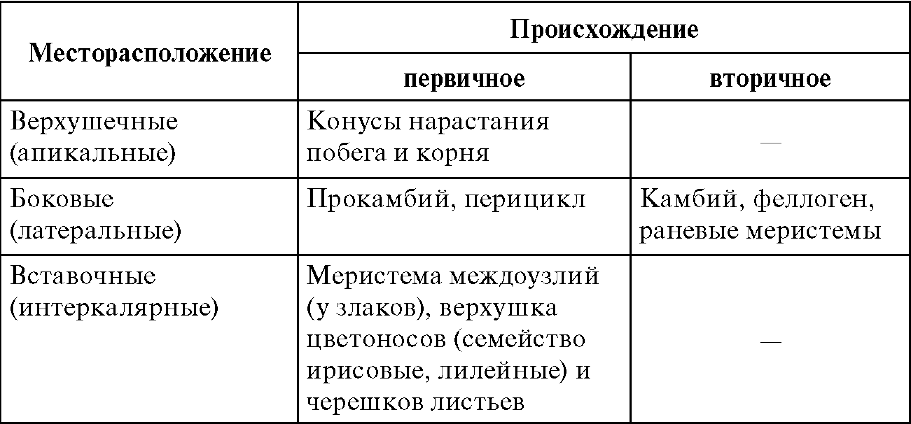

Виды меристем

Апикальная меристема

Клетки меристемы с большим ядром, некоторые в состоянии митоза

Апикальная меристема стебля и корня

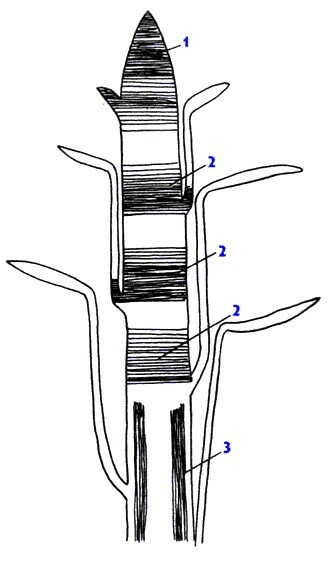

Место расположения меристем на теле растения: 1 - апикальная, 2 -интеркалярная (вставочная), 3 боковая

Вставочные меристемы - располагаются в узлах стебля, первичные, т.к. являются производными апикальной меристемы, со временем полностью расходуются на постоянные ткани.

Боковая (латеральная меристема) камбий. Обеспечивает рост растения в толщину, вторичного происхождения, т.к. образуется из клеток постоянных тканей или из первичной боковой меристемы - прокамбия.

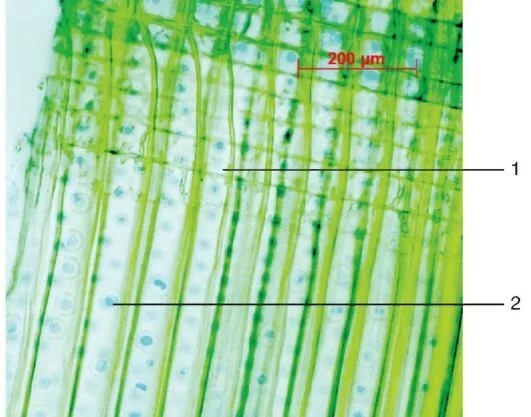

Фотография микропрепарата верхушечной меристемы элодеи канадской

Фотография микропрепарата верхушечной меристемы корня

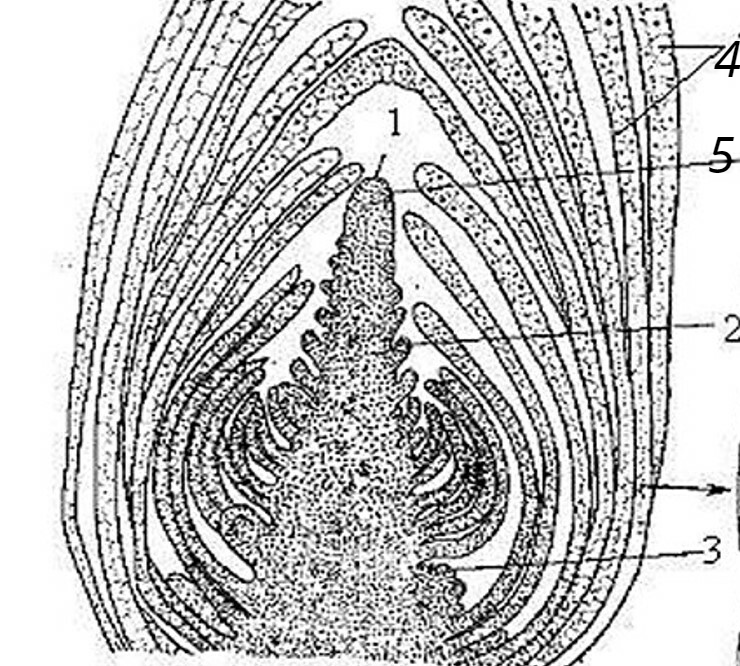

Рис.1. Апикальная меристема элодеи канадской. 1 - точка роста, 2 - листовые бугорки (примордии), 3 - боковые почки, 4 - молодые листья, 5 - конус нарастания

Рис.2. Апикальная меристема элодеи" А- общий вид, Б - большое увеличесние, 1 - точка роста, 2 - листовые зачатки (листовые примордии), 3 - клетка туники (наружный слой клеток конуса нарастания), 4 - клетка корпуса, 5 - крупное ядро в клетке

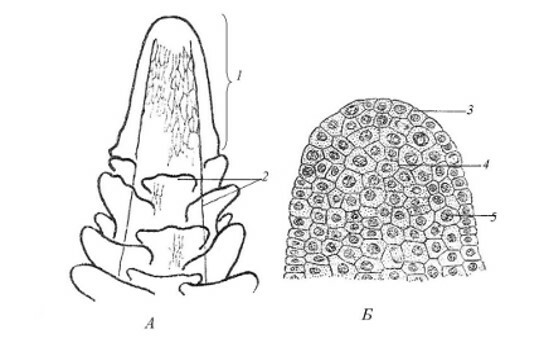

Раневая меристема - каллус. Бесцветные клетки, возникают в местах повреждений из клеток постоянных тканей в результате процесса дедифференцировки. Назначение - восстановить повреждение

Процесс дифференцировки клеток каллуса и появления сначала постоянных тканей, а затем и органов растения в лабораторных условиях

Последовательные стадии дифференцировки клеток каллуса

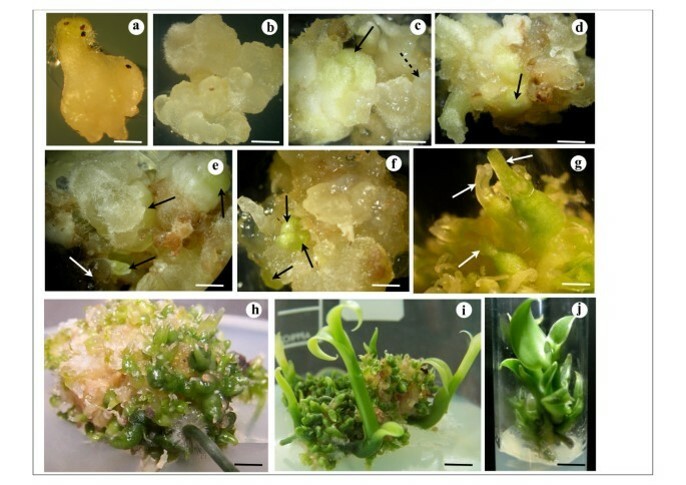

Покровные ткани

Граничат с окружающей средой и совмещают 2 практически противоположные функции - защита растения от неблагоприятных факторов окружающей среды и обмен веществ - через покровные ткани растения поглощают из окружающей среды необходимые вещества. Поэтому покровные ткани всегда сложные, то есть состоят из нескольких типов клеток (гистологических элементов), в том числе мертвых.

Классифицируются по происхождению. Первичные - эпидерма и эпиблема. Вторичные - перидерма или пробка. Третичные - корка.

Эпиблема (ризодерма). Первичная однослойная поверхностная ткань корня. Формируется из протодермы — наружного слоя клеток апикальной меристемы корня. Основная функция эпиблемы — всасывание, избирательное поглощение из почвы воды с растворенными в ней элементами минерального питания. Через эпибле- му выделяется ряд веществ, например кислот, действующих на субстрат и преобразующих его.

Цитологические особенности эпиблемы связаны с ее функциями. Это тонкостенные клетки, лишенные кутикулы, с вязкой цитоплазмой, с большим числом митохондрий (активное поглощение веществ происходит с затратой энергии).

Поглощающая поверхность эпиблемы увеличивается в 10 раз и более за счет образования корневых волосков. Корневой волосок представляет собой вырост клетки длиной 1...2 (3) мм. При образовании корневого волоска наружная стенка клетки выпячивается, ядро перемещается в его растущий конец, где располагается в постенной цитоплазме. Здесь же находятся многочисленные диктиосо- мы аппарата Гольджи, продуцирующие вещества для построения клеточной стенки. Центральная вакуоль занимает большую часть клетки. Продолжительность жизни клеток эпиблемы до 15...20 дней.

Эпидерма

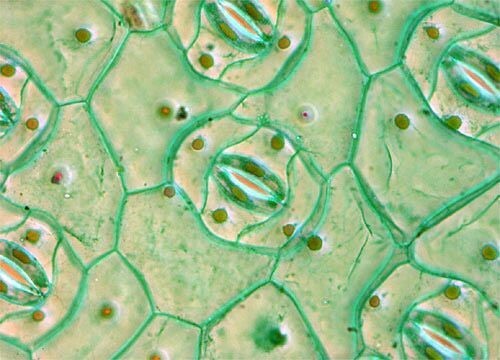

Эпидерма (кожица). Первичная покровная ткань, образующаяся из протодермы конуса нарастания побега на всех листьях, стеблях, а также на цветках, плодах и семенах. Эпидерма защищает внутренние ткани от высыхания и повреждений, препятствует прониканию микроорганизмов. Яблоко, лишенное эпидермы, в первые сутки испаряет воды в 55 раз больше, чем яблоко с эпидермой. Одновременно эпидерма обеспечивает связь со средой — через нее происходят транспирация (регулируемое испарение) и газообмен, иногда всасывание и секреция различных веществ (в том числе эфирных масел, ферментов и гормонов).

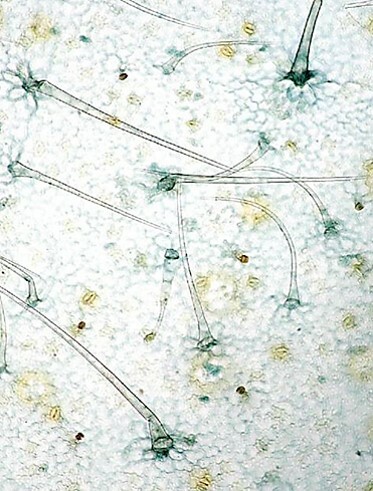

Эпидерма — сложная ткань, в ее состав входят морфологически различные клетки: основные клетки эпидермы; замыкающие и побочные клетки устьиц; трихомы.

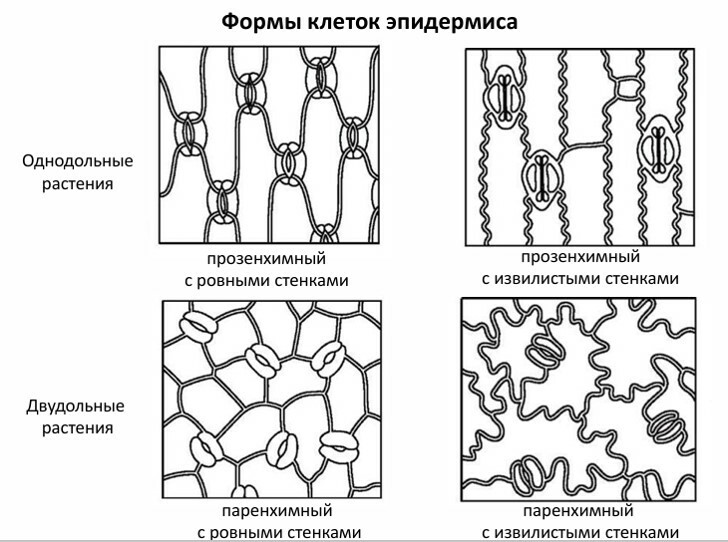

Основные клетки эпидермы плотно сомкнуты, межклетники отсутствуют. Обычно они имеют таблитчатую форму. В удлиненных частях растения (стебли, черешки и жилки листьев, а также листья большинства однодольных) они вытянуты в направлении длинной оси. Боковые стенки, т. е. перпендикулярные поверхности, часто извилистые, что повышает прочность их сцепления. Наружные стенки обычно толще остальных. Их внутренний, наиболее мощный, слой состоит из целлюлозы и пектина. Клеточные стенки могут пропитываться кремнеземом (режущие стебли и листья хвощей, некоторых осок и злаков) или содержать слизь (эпидерма семян льна, айвы), которая впитывает воду, ослизняется и прилипает к почве, что улучшает условия прорастания.

С наружной стороны вся эпидерма покрыта сплошным слоем кутикулы. Помимо кутина в ее состав входят вкрапления воска, что еще больше снижает проницаемость кутикулы для воды и газов. На поверхности кутикулы воск может образовать сплошной налет, состоящий из чешуек, палочек и других структур. Этот сизый, легко стирающийся налет хорошо заметен на листьях капусты или плодах сливы, винограда. Если его удалить, то плоды будут быстрее портиться. Мощность кутикулы и ее состав во многом определяют химическую стойкость и проницаемость эпидермы. В условиях засушливого климата у растений развивается более толстая кутикула. У растений, погруженных в воду, кутикулы нет.

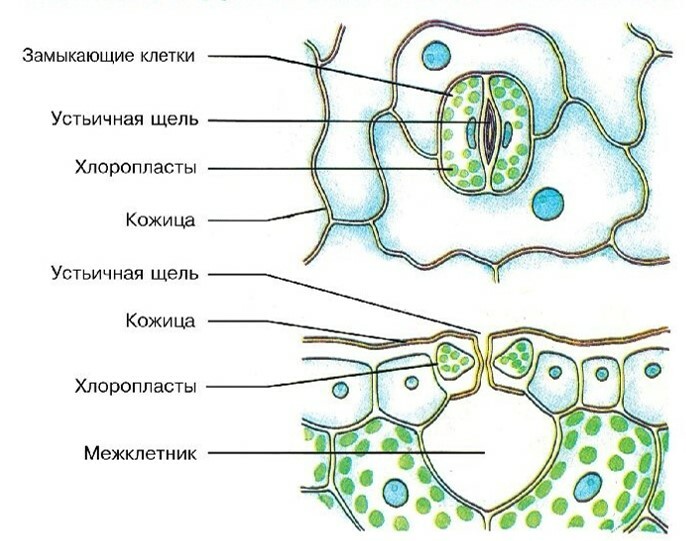

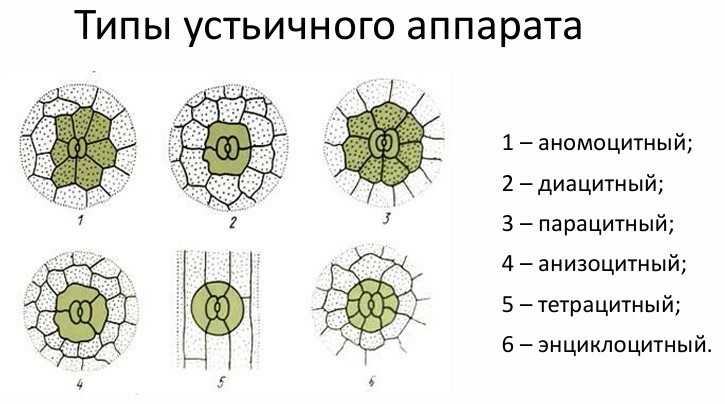

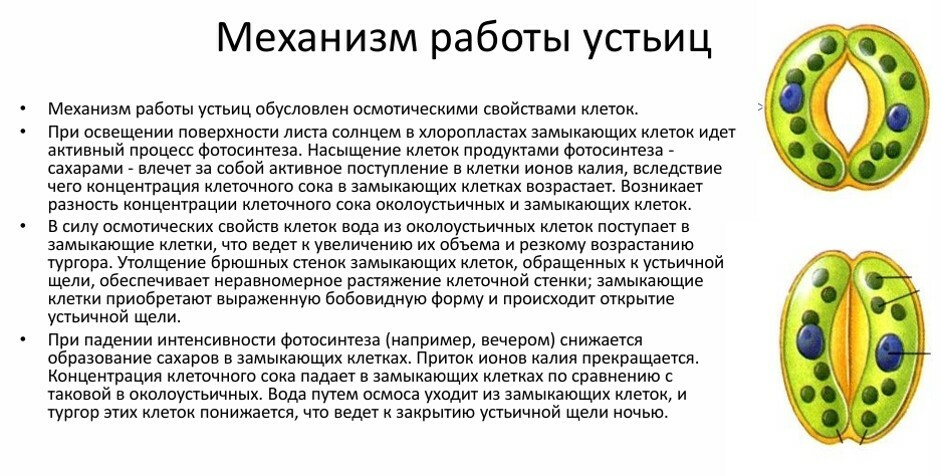

Устьица — специализированные образования эпидермы, регулирующие газообмен, необходимый для дыхания и фотосинтеза, транспирации. Устьице состоит из двух замыкающих клеток, между которыми находится устьичная щель. Под ней расположена дыхательная подустьичная полость. Она способствует лучшему газообмену между внутренними частями органа и внешней средой. Часто к замыкающим клеткам примыкают две или более побочные клетки, отличные от основных клеток эпидермы. Замыкающие и побочные клетки представляют собой устьичный аппарат.

Образуются устьица из инициальных клеток, возникающих в протодерме. Инициальная клетка делится, давая две замыкающие клетки, между которыми образуется путем мацерации межклеточного вещества и разъединения клеточных стенок межклетник — устьичная щель. Инициальная клетка может претерпевать несколько делений, тогда кроме замыкающих формируются околоустьич- ные побочные клетки. Стенки замыкающих клеток утолщены неравномерно: брюшные (обращенные к щели) толще спинных (примыкающих к эпидерме). Замыкающие клетки содержат хлоропласты с хорошо развитыми тилакоидами и многочисленные митохондрии в активном состоянии. При повышении тургора тонкие стенки растягиваются, увлекая за собой толстые, и устьичная щель увеличивается. При падении тургора она закрывается, так как замыкающие клетки принимают первоначальное положение.

Главная роль в изменении тургора и объема замыкающих клеток принадлежит ионам калия. При открывании устьиц они перемещаются из соседних клеток в замыкающие, затрачивая энергию, которую возмещают митохондрии. Существенное значение имеет и наличие хлоропластов: в результате фотосинтеза повышаются концентрация сахаров и осмотическое давление. За счет всасывания воды объем вакуоли существенно увеличивается, тургор растет и устьице открывается. В темноте при недостаточном обводнении устьичная щель закрывается из-за понижения тургора в замыкающих клетках.

Эпидерма очень эффективно регулирует транспирацию. Если устьица открыты полностью, то транспирация идет с такой же скоростью, как если бы эпидермы не было совсем. При закрытых устьицах она резко снижается. Число и расположение устьиц специфично для разных видов и колеблется в зависимости от условий жизни от нескольких десятков до 300 и более на 1 мм2 поверхности листа.

Сложный механизм движения устьичных клеток подробнее рассматривается в курсе физиологии растений.

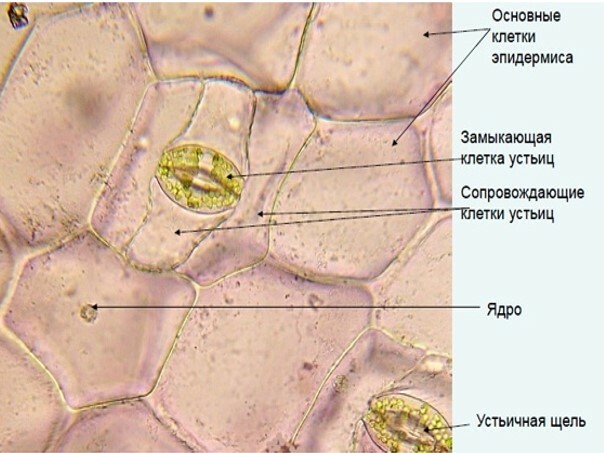

Эпидерма, листа традесканции

Фотография микропрепарата эпидермы листа традесканции

Фотография микропрепарата эпидермы листа герани

Рис.3. Строение эпидермы листа герани: 1 - основные клетки эпидермы, 2 -замыкающие клетки устьиц, 3 - устьичная щель, 4 - кроющий волосок, 5 - железистый волосок, 6 - околоволосковые клетки, 7- побочные клетки

Эпидерма двудольного растения

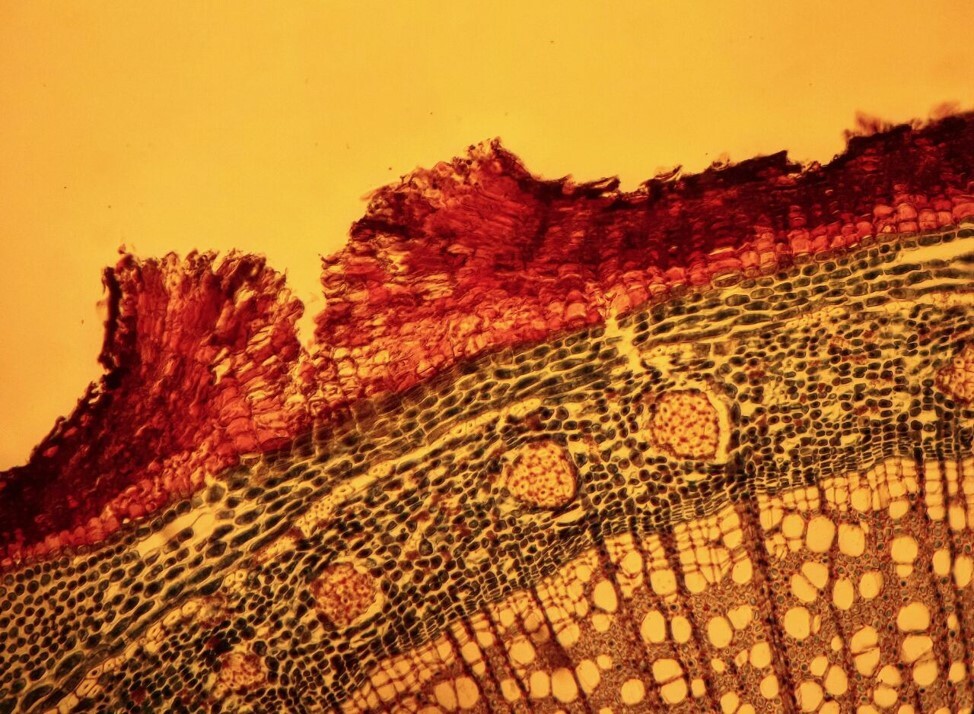

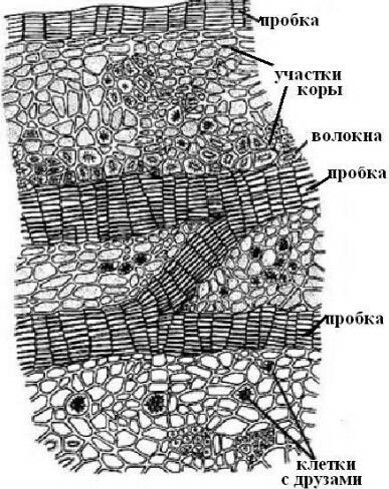

Перидерма (пробка или феллема)

Вторичная покровная ткань

Пробка (феллема). Вторичная покровная ткань развивается из клеток пробкового камбия, феллогена. Феллоген — вторичная меристема, он возникает из основной паренхимы, лежащей под эпидермой или более глубоко (смородина, малина), а иногда и в самой эпидерме (ива). У большинства деревьев и кустарников феллоген закладывается в однолетних побегах уже в середине лета. Клетки феллогена делятся параллельно поверхности органа (тангенталь- но), откладывая наружу клетки феллемы, внутрь — феллодермы. Клеток феллемы образуется всегда больше, чем феллодермы. За один год в одном радиальном ряду может образоваться от 2 до 20 клеток феллемы в зависимости от вида растения. Феллема (покровная ткань, пробка), феллоген (образовательная ткань) и феллодерма (основная ткань, хлорофиллоносная паренхима) — это единый покровный комплекс — перидерма

Клетки пробки соединены очень плотно, без межклетников, их целлюлозные клеточные стенки вначале очень тонкие, затем утолщаются. Во вторичных клеточных стенках образуются чередующиеся слои суберина и воска, не пропускающих воду и воздух. Опробковение стенок ведет к отмиранию протопласта. По мере того как эпидерму сменяет перидерма, зеленый цвет побегов переходит в бурый. «Вызревшие» к осени побеги первого года жизни, защищенные перидермой, способны к перезимовыванию. Пробка защищает органы растений от потери воды, проникновения болезнетворных организмов, резких колебаний температуры, так как обладает малой теплопроводностью.

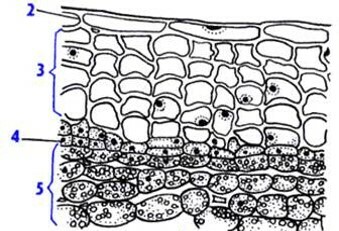

Фотография микропрепарата - перидерма

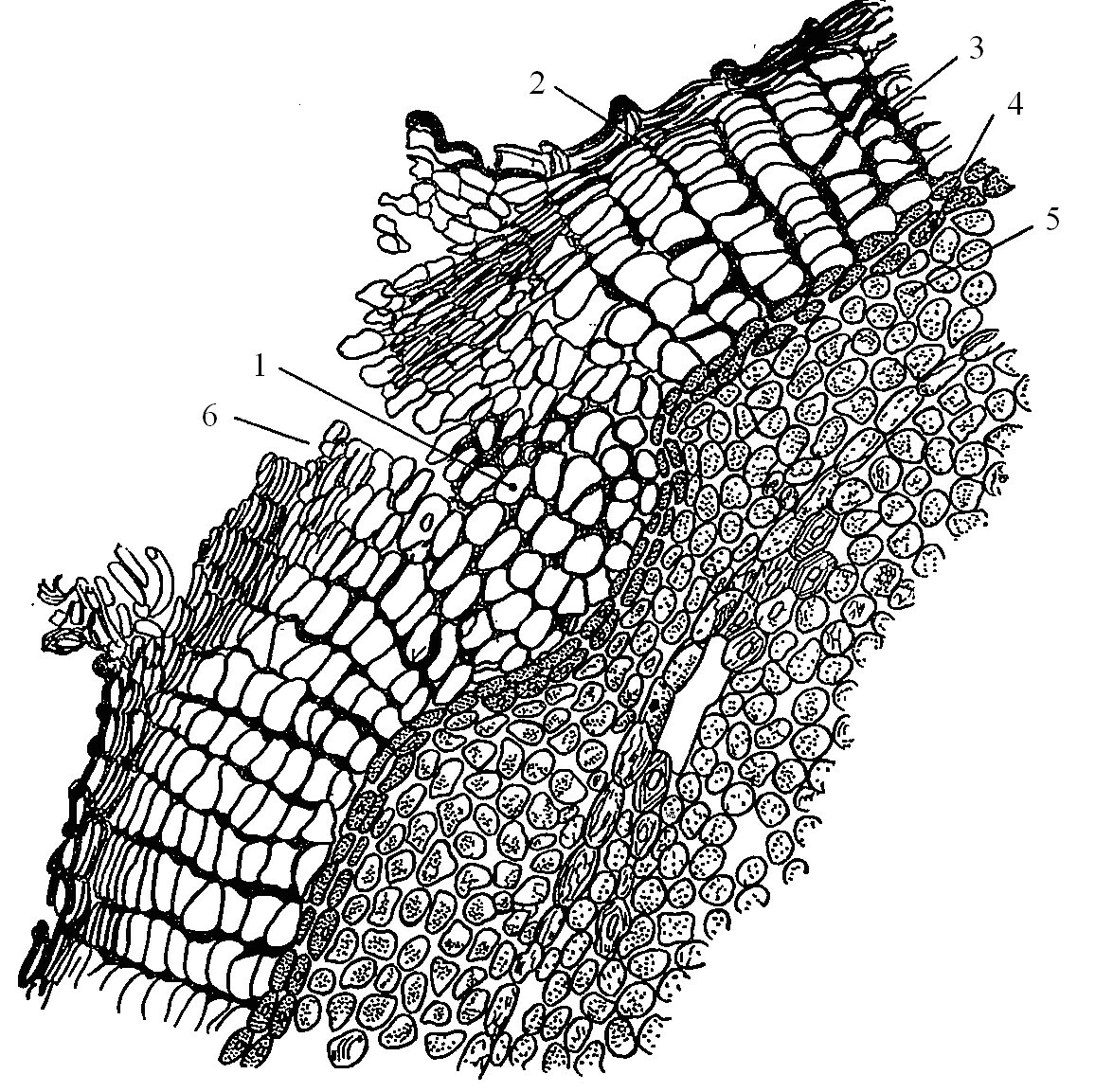

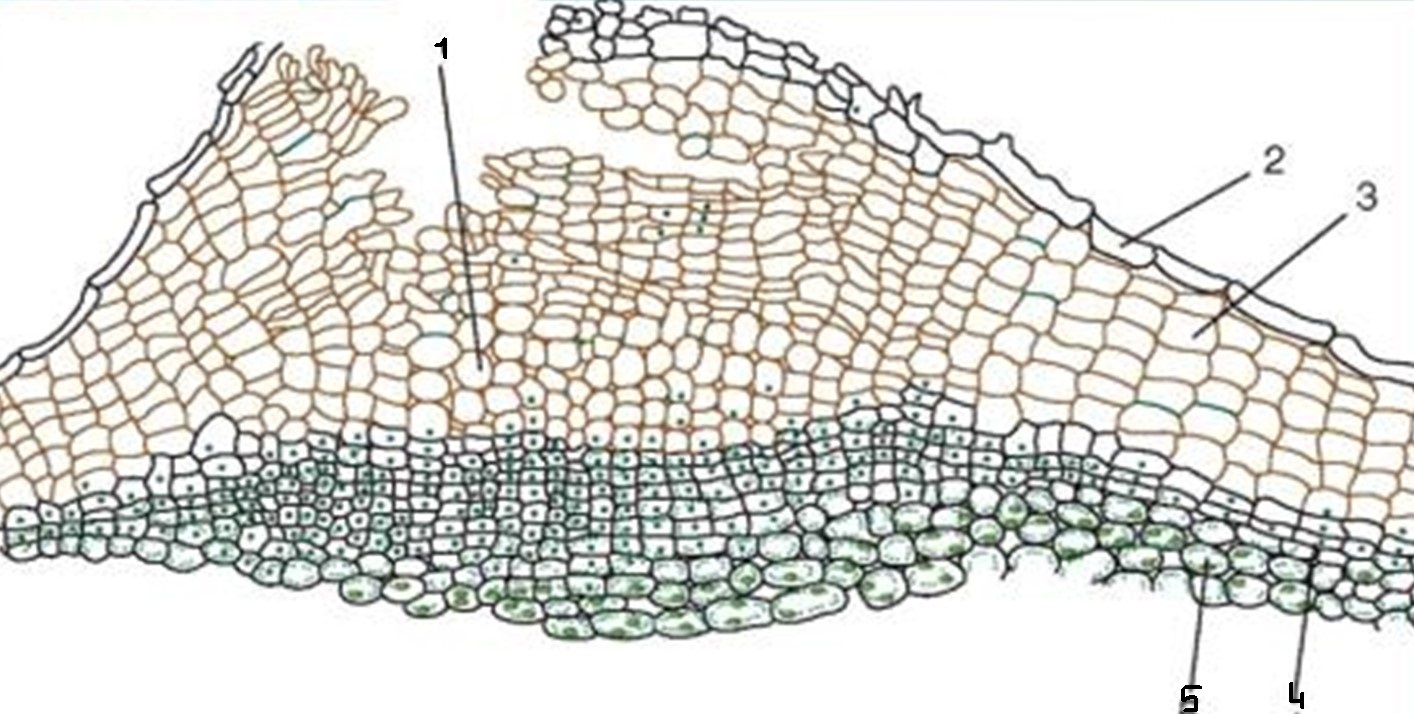

Рис.4. Перидерма

1 - выполняющая ткань (живые клетки округлой формы), 2 -остатки эпидермы, 3 - собственно пробка (феллема) - мертвые клетки, клеточные стенки которых пропитаны суберином,4 - феллоген (пробковвый камбий), 5- феллодерма, 6 - чечевичка

Чечевички на поверхности стебля

Чечевички на поверхности стебля

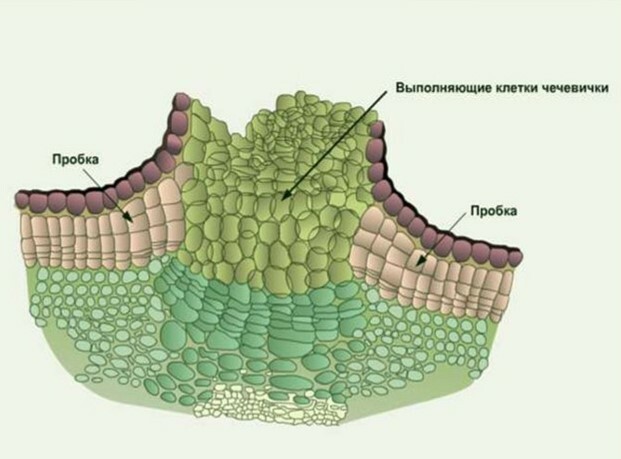

Чечевичка

Рис.5. Перидерма

2 - остатки эпидермы, 3 - феллема или собственно пробка, 4 - феллоген, 5 - феллодерма

Рис.6. Строение перидермы и чечевички. 1 - выполняющая ткань, 2 - остатки эпидермы, 3 - собственноо пробка или феллема, 4 - феллоген, 5 - феллодерма

Корка (ритидом)

Корка или ритидом третичная покровная ткань

Корка на стволе дерева

Вид корки на поперечном срезе ствола дерева

Строение корки. Более молодые слои перидермы формирутся внутри стебля из живых клеток феллогена. Поверхностные слои перидермы старые, они состоят из мертвых клеток и при росте стебля в толщину обычно растрескиваются создавая трещины

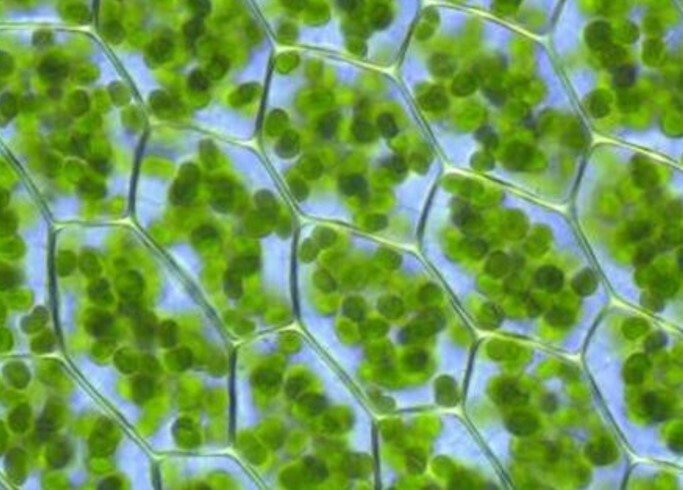

Основные ткани (паренхимы)

Основные ткани составляют большую часть тела растения. По происхождению основные ткани почти всегда первичны, образуются из апикальных меристем. Они состоят из живых паренхимных клеток, чаще почти изодиаметрических, тонкостенных, с простыми порами. Основная паренхима способна возвращаться к меристематической активности, например при заживлении ран, образовании придаточных корней и побегов. Основные ткани связаны с синтезом, накоплением и использованием органических веществ. В зависимости от выполняемой функции различают основную (типичную), ассимиляционную, запасающую и воздухоносную паренхиму.

Основная паренхима не имеет специфических, строго определенных функций. Она располагается внутри тела растения достаточно крупными массивами. Типичная основная паренхима заполняет сердцевину стебля, внутренние слои коры стебля и корня. Ее клетки образуют вертикальные и горизонтальные тяжи (лучи), по которым в радиальном направлении перемещаются вещества. Из основной паренхимы могут возникать вторичные меристемы.

Ассимиляционная паренхима (хлоренхима). Главная ее функция — фотосинтез. Хлоренхима расположена в надземных органах, обычно под эпидермой. Особенно хорошо развита в листьях (мезофилл), меньше — в молодых стеблях. Характерно наличие межклетников, облегчающих газообмен. Клетки тонкостенные, в постенном слое цитоплазмы много хлоропластов. Общий объем их может достигать 70...80 % объема протопласта.

Запасающая паренхима. Служит местом отложения избыточных в данный период питательных веществ. Запасающие ткани состоят из живых тонкостенных клеток. Особенности их строения зависят от характера запасных веществ. Если это крахмал, клетки содержат много лейкопластов; если сахара или инулин, то крупные вакуоли; если белок, то много мелких вакуолей, образующих алейроновые зерна; если гемицеллюлоза, то толстые клеточные стенки (семена финиковой пальмы). В этих тканях накапливаются многие растительные продукты, используемые человеком. У культурных используемых в пищу растений обычно гипертрофировано развитие запасающей паренхимы. Запасающие ткани широко распространены, развиваются в самых разных органах. Их можно обнаружить в клубнях картофеля, корнеплодах свеклы, моркови, луковицах лука, зерновках злаков, семенах подсолнечника, клещевины, а также в стеблях сахарного тростника, корневищах, корнях.

У растений засушливых мест — суккулентов (агавы, алоэ, кактусы) — в клетках запасающей паренхимы накапливается вода, так же как у растений засоленных местообитаний (солерос). В вакуолях таких водоносных клеток имеются слизистые вещества с высокой водоудерживающей способностью.

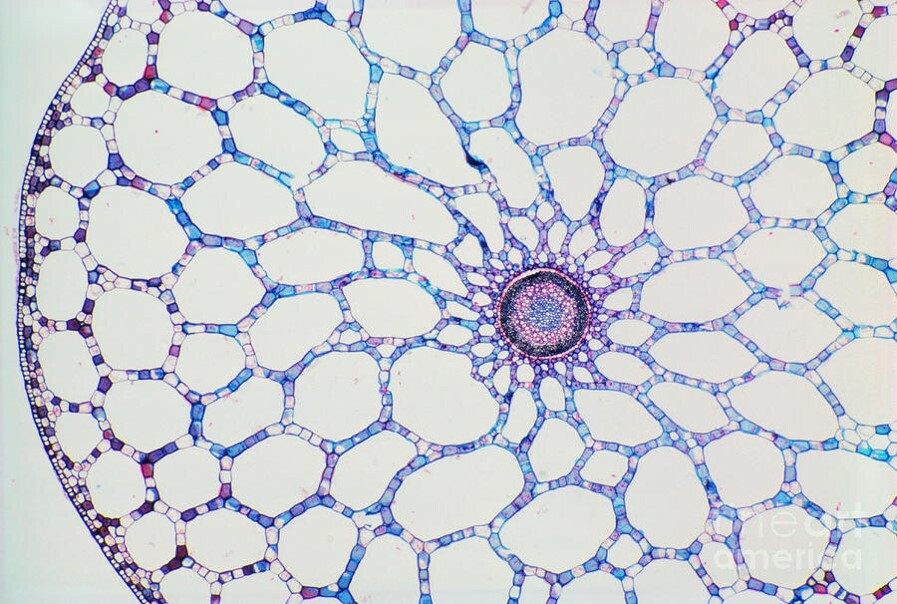

Воздухоносная паренхима (аэренхима). Выполняет вентиляционные, отчасти дыхательные функции, обеспечивая ткани кислородом. Состоит из клеток различной формы (например, звездчатых) и крупных межклетников. Хорошо развита в органах растений, погруженных в воду (в цветоножках кувшинки, в стеблях пушицы, белокрыльника, рдеста, в корнях камыша).

Хлоренхима

Запасающая паренхима клубня картофеля. Крахмальные зерна окрашены йодом в фиолетовый цвет

Поперечный срез стебля водного растения с аэренхимой.

Еще один стебель с аэренхимой

Анатомическое строение стебля состоящего в основном из аэренхимы

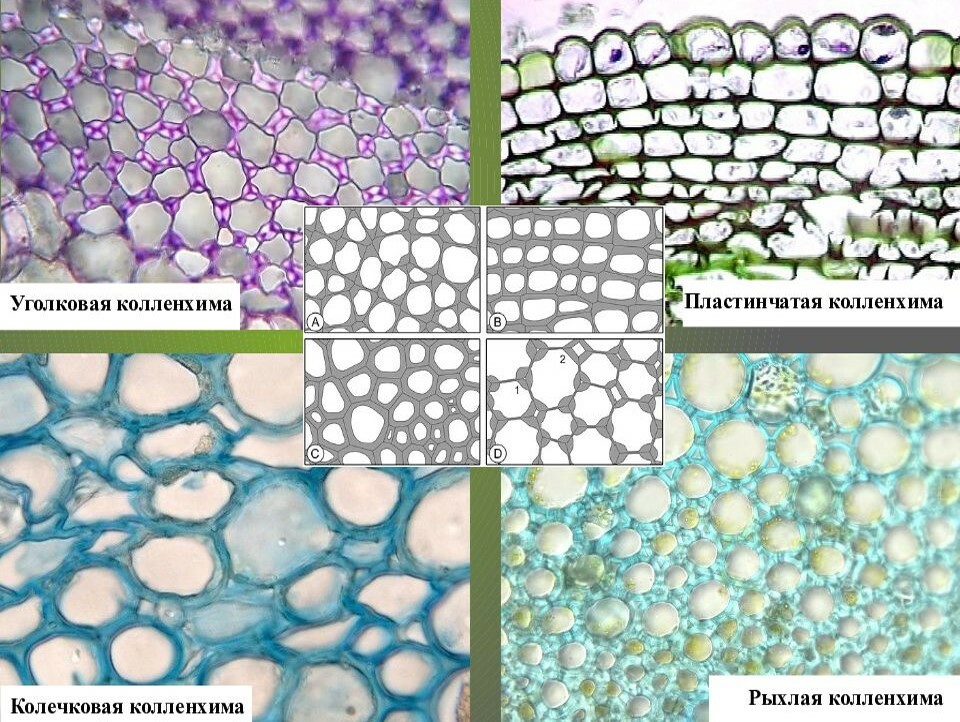

Механические ткани

Механические (опорные) ткани обеспечивают прочность растения, способность противостоять действию тяжести собственных органов, порывам ветра, дождю, снегу, вытаптыванию животными. Механические ткани играют в растении роль скелета.

Клетки механических тканей имеют сильно утолщенные клеточные стенки, которые обеспечивают выполнение опорной функции даже после отмирания протопласта.

У проростков в молодых участках органов механических тканей нет, необходимую упругость они имеют благодаря тургору. По мере развития органа в нем появляются специализированные механические ткани — колленхима и склеренхима

Колленхима. Развивается в стеблях и черешках листьев двудольных растений под эпидермой или несколько глубже. Колленхима образует сплошной цилиндр по периферии или тяжи по ребрам стеблей. В корнях ее обычно нет. Колленхима редко встречается у однодольных растений. Как правило, она возникает из первичной меристемы, но может дифференцироваться и из основной паренхимы. Клетки колленхимы вытянуты в длину, живые, часто содержат хлоропласты. Клеточные стенки неравномерно утолщенные. В утолщениях чередуются слои целлюлозы и сильно обводненные слои, богатые пектином и гемицеллюлозой. Живые клетки с неодревесневшими стенками способны долго расти и не задерживают роста органа. Функции опорной ткани колленхима может выполнять только в состоянии тургора.

В зависимости от характера утолщения стенок и их соединения различают уголковую, пластинчатую и рыхлую колленхиму

Склеренхима. Встречается наиболее часто, самая важная механическая ткань наземных растений. Первичная склеренхима развита во всех вегетативных органах однодольных, реже двудольных растений; вторичная — у подавляющего большинства двудольных.Клетки склеренхимы имеют равномерно утолщенные, как правило, одревесневшие стенки. Их прочность близка к прочности стали. Полость клетки мала, поры простые, щелевидные, немногочисленные. Протопласт отмирает рано, и опорную функцию выполняют мертвые клетки. Различают два основных типа склеренхимы — волокна и склереиды

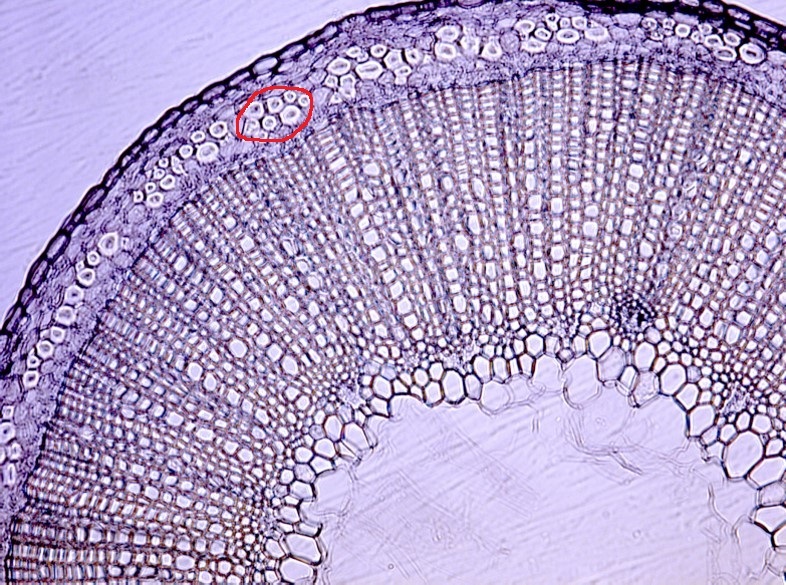

Волокна склеренхимы в стебле льна (отмечены красным)

Волокна склеренхимы подразделяются на лубяные т древесные (древесинные). Лубяные волокна располагаются ближе к поверхности стебля, обычно входят в состав проводящей ткани флоэмы или луба. Лубяные волокна обладают саммыми длинными клетками.

Лубяные волокна стебля растения, выращиваемого для получения пеньки

Древесинные волокна располагаются в ксилеме (древесине), они обладают более короткими клетками и не играют такой роли как лубяные волокна.

Склереиды — клетки, чаще всего имеющие паренхимную форму. Они могут располагаться в растении плотными группами или в виде одиночных клеток. Окончательно сформировавшиеся склереиды — это мертвые клетки с толстыми одревесневшими стенками, пронизанными поровыми каналами, нередко ветвистыми. Поры простые. Склереиды имеют первичное происхождение. К ним относят каменистые (брахисклереиды) и ветвистые (астеросклереиды) клетки. Каменистые клетки — округлые, обычно встречаются группами. Из них состоят косточки вишни, сливы, персика и скорлупа ореха. Они встречаются в сочных плодах груши, айвы, рябины, в корнях хрена среди тонкостенных клеток. В некоторых сортах груш наблюдается раздревеснение каменистых клеток при созревании плода.

Ветвистые клетки имеют причудливую форму, играют роль опоры в листьях чая, камелии, маслины, в стеблях водных растений.

Рис. 7. Склеренхима: А - лубяные волокна льна, Б - каменистые клетки груши. 1 - полость клетки, 2 - утолщенная клеточная стенка, 3 пора клеточной стенки

Проводящие ткани

Проводящие ткани образуют в теле растения непрерывную разветвленную систему, соединяющую все его органы. Они сформировались как приспособление к условиям суши, когда фотосинтез возможен в воздушной среде, а поглощение воды и минеральных веществ — в почве. Возникла необходимость транспортировки веществ в двух направлениях: от корней к листьям поднимается восходящий ток водных растворов минеральных солей, от листьев к корням идет нисходящий ток органических веществ. Каждый ток растворов обслуживает свой вид проводящих тканей: восходящий — трахеальные, нисходящий — ситовидные.

Васходящий ток осуществляется по ткани, которая называется ксилема, а нисходящий по флоэме. Ксилема и флоэма сложные ткани.

Гистологические элементы:

1. Проводящие: ксилема - сосуды или трахеи и трахеиды; флоэма - ситовидные клетки с клетками спутницами.

2. Механическая ткань в составе проводящей: ксилема - древесинные волокна, флоэма - лубяные волокна.

3. Основная ткань в составе проводящей.

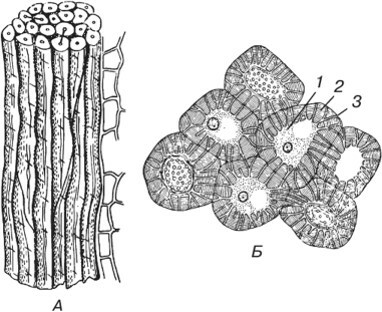

Трахеальные элементы. Это трахеиды и сосуды (трахеи). Трахеида представляет собой удлиненную клетку с острыми или округлыми концами и одревесневшими стенками. Поры — только окаймленные. У хвойных растений они с торусом.

Трахеиды встречаются у всех высших растений, а у большинства хвощей, плаунов, папоротников и голосеменных являются единственной проводящей тканью.

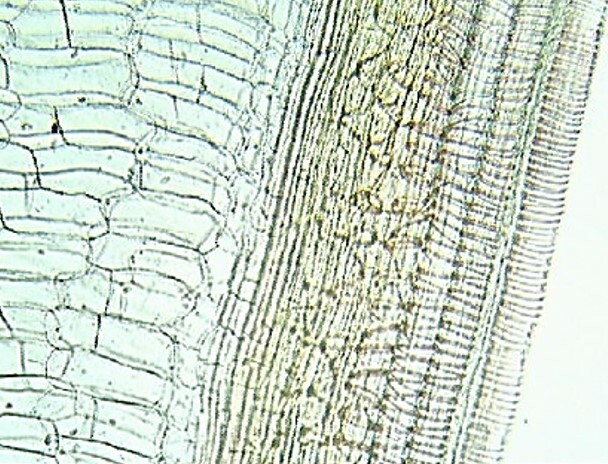

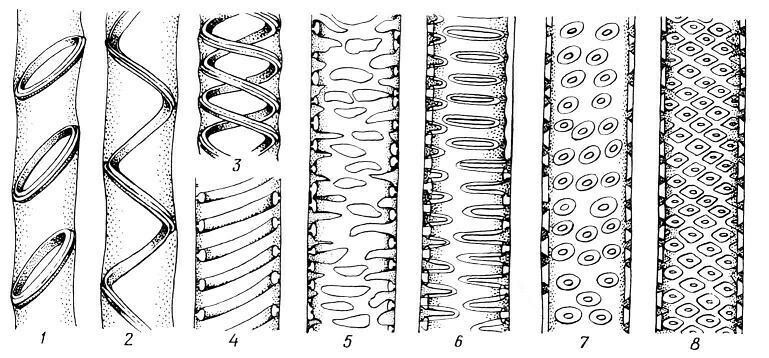

Сосуд в отличие от трахеиды состоит из многих клеток — члеников сосуда. Членики расположены друг над другом, образуя полые трубки. Их длина около 10 см, однако некоторые сосуды могут достигать 2 м. Поперечные стенки соприкасающихся клеток местами растворяются. Возникают отверстия (перфорации), по которым и происходит водоток из одного членика сосуда в другой. Наиболее совершенные сосуды имеют на поперечных стенках одно большое отверстие. По сосудам растворы передвигаются значительно легче, чем по трахеидам.

Сосуды — более совершенная проводящая ткань, достигли наибольшего развития у покрытосеменных растений. К образованию сосудов привели эволюционные изменения трахеид — их укорочение, увеличение диаметра, перемещение перфораций на поперечные стенки.

Сосуды стебля подсолнечника

Сосуды стебля кукурузы

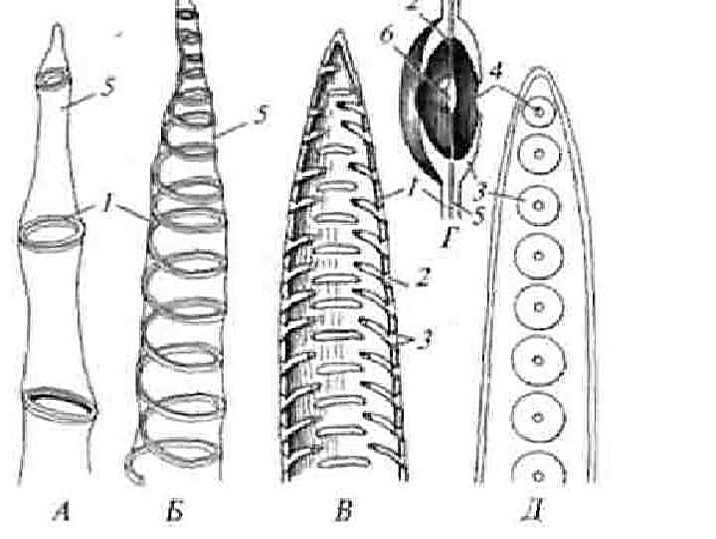

Рис.8. Типы сосудов в зависимости от типа утолщения ктеточной стенки 1- кольчатый, 2 - 4 спиральные, 5 - сетчатый, 6 - лестничный, 7,8 - пористые.

Трахеиды сосны (тангентальный срез). 1 - трахеида, 2 окаймленая пора

Типы трахеид: А - кольчатые, Б - спиральные, В - лестничные, Д - пористые

1 - вторичная оболочка, 2 - поровая мембрана, 3 - окаймленная пора, 4 - апертура (отверстие), 5 - первичная оболочка, 6 - торус

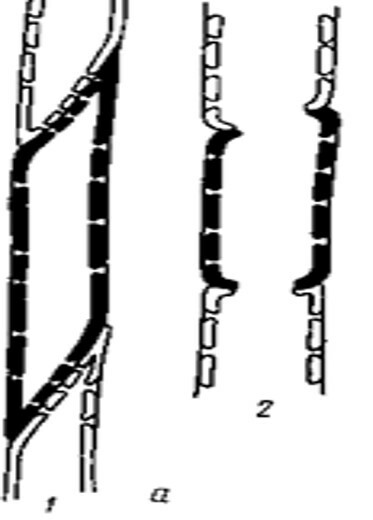

Отличие сосуда (2) от тррахеид (1). Сосуды и трахеиды мертвые с неравномерно утолщенными стенками, но трахеиды замкнутые клетки с заостренными концами, а сосуды имеют разрушенные перегородки между соседними члениками.

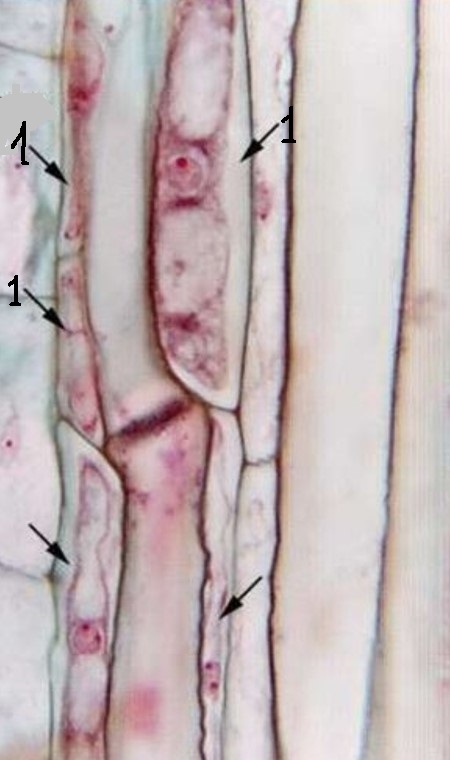

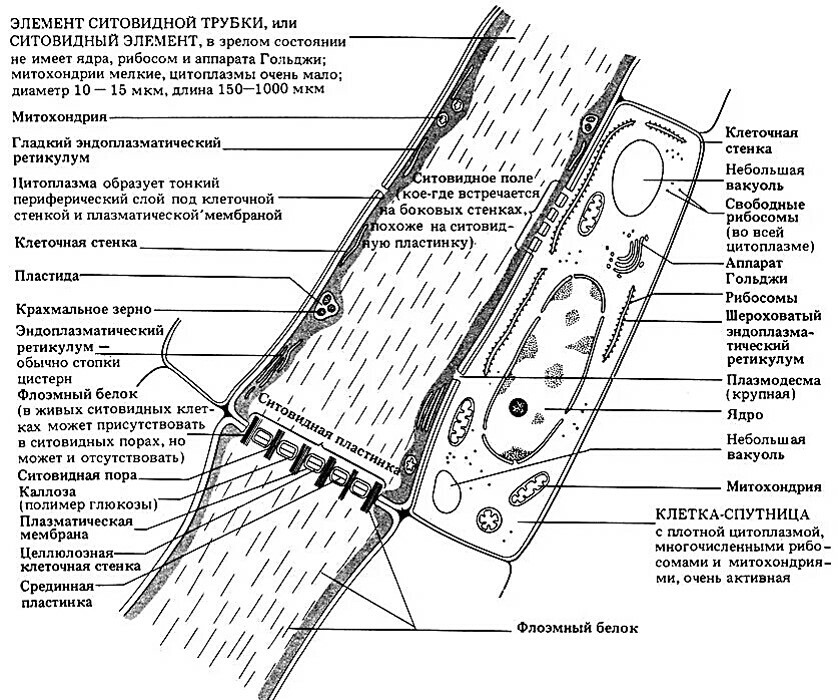

Ситовидные элементы. Это ситовидные клетки и ситовидные трубки. Они сохраняют живой протопласт, по которому и происходит движение ассимилятов. Протопласты соседних клеток сообщаются через мелкие перфорации, собранные группами (ситовидное поле).

Ситовидная клетка сильно вытянута в длину, концы клеток заостренные, ситовидные поля рассеяны по боковым стенкам. В зрелых клетках сохраняется ядро. Ситовидные клетки характерны для высших споровых и голосеменных растений.

Ситовидная трубка состоит из многих удлиненных клеток, расположенных одна над другой. Их поперечные перегородки пронизаны многочисленными канальцами ситовидных полей, образующих ситовидную пластинку. Ситовидные пластинки обеспечивают более тесный контакт между члениками ситовидных трубок, чем единичные ситовидные поля на боковых стенках ситовидных клеток. Это облегчает передвижение растворов. Рядом с каждым члеником ситовидной трубки располагается клетка-спутница. Благодаря их структурному и функциональному взаимодействию обеспечивается транспорт органических веществ. Ситовидные трубки с клетками-спутницами характерны для покрытосеменных; это более совершенный тип ткани, обслуживающей нисходящий ток.

Ситовидная клетки с клетками спутницами. 1 - клетка -спутница

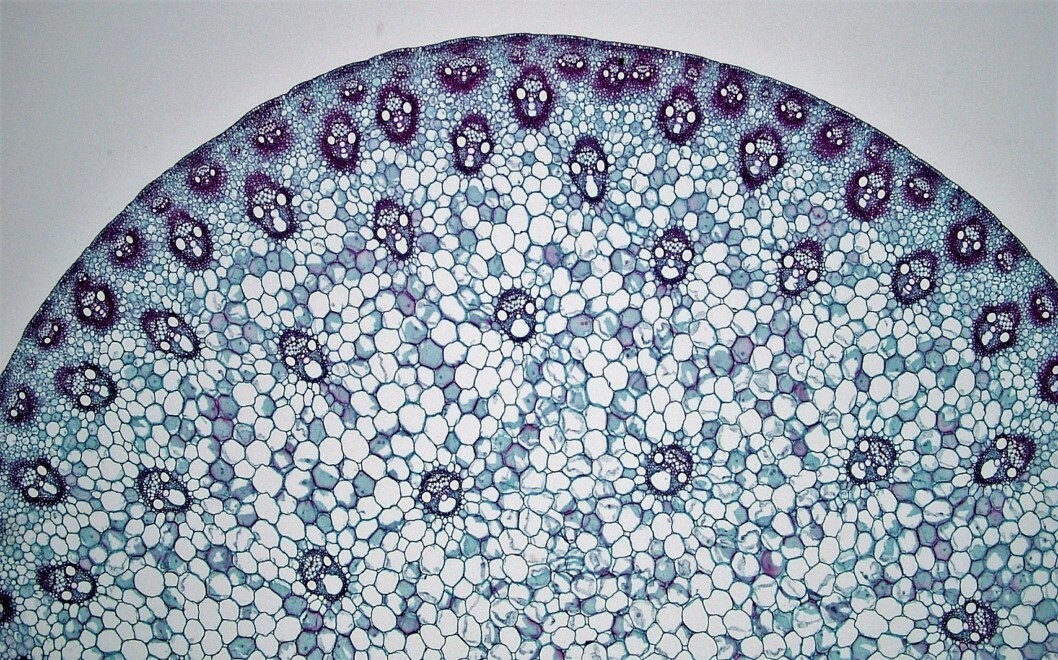

Проводящие пучки. Ксилема и флоэма в большинстве случаев располагаются рядом, образуя совместные тяжи — проводящие пучки. Развитие проводящих пучков начинается под конусом нарастания из клеток прокамбия. Часть клеток, обращенная к периферии органа, превращается в элементы первичной флоэмы, а остальные — в элементы первичной ксилемы. Между ними не остается меристематических клеток, которые могли бы дать новые проводящие элементы. Такие пучки закончили свой рост и называются закрытыми. Они свойственны всем однодольным и папоротникообразным растениям, есть они и у двудольных. Однако в большинстве случаев в стеблях двудольных и голосеменных растений после образования первичной флоэмы и первичной ксилемы между ними остаются меристематические клетки. Они начинают делиться в основном тангентально (и лишь изредка радиально). Возникшая ткань называется камбием. Благодаря тангентальному делению клеток камбия образовавшиеся из них элементы откладываются правильными радиальными рядами. К периферии продолжают нарастать элементы флоэмы, но уже вторичной, а к центру — элементы вторичной ксилемы. Такой пучок открыт для дальнейшего роста, поэтому его называют открытым.

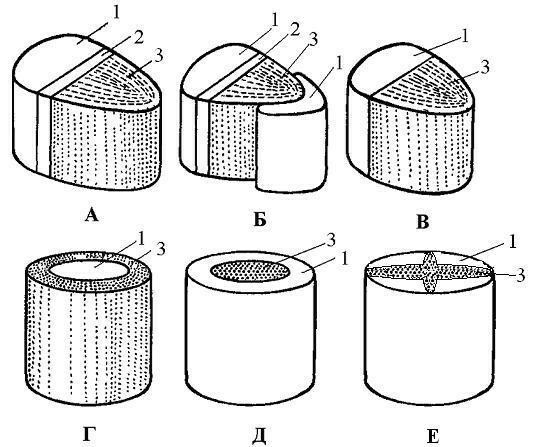

Типы проводящих пучков:

А - открытый коллатеральный; Б - открытый биколлатеральный; В - закрытый коллатеральный; Г, Д - концентрические (Г - амфивазальный, Д - амфикрибральный); Е - радиальный.

1 - флоэма, 2 - камбий, 3 - ксилема.

Поперечный срез стебля кукурузы. Видны закрытые коллатеральные проводящие пучки.

Открытые биколлатеральные пучки в стебле тыквы.

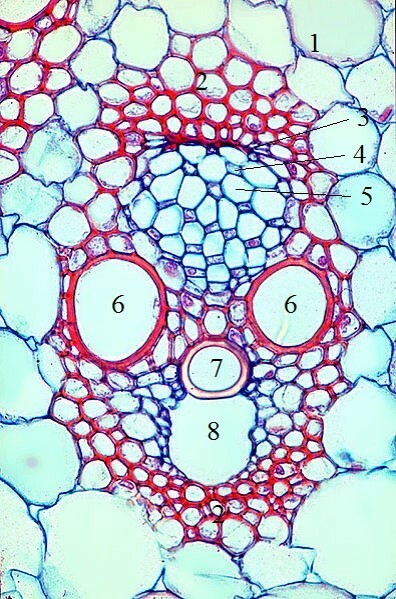

Закрытый коллатеральный проводящий пучек кукурузы. 1 —межпучковая паренхима; 2 —механическаяобкладка проводящих пучков (склеренхима); 3 —протофлоэма; 4 —сопровождающие клеткиметафлоэмы; 5 —ситовидные трубкиметафлоэмы; 6 —сосудыметаксилемы; 7 — сосудпротоксилемы; 8 — водоносный канал

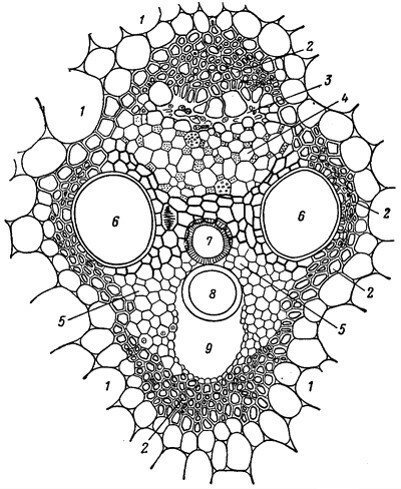

Рис.9. Коллатеральный закрытый проводящий пучок кукурузы (Zea mays L.) (по В.Г. Хржановскому и др., 1963): 1 – основная паренхима, 2 – склеренхима, 3, 4 – флоэма, 5 – древесная парехнима, 6 – пористые сосуды, 7, 8 – спирально-кольчатый и кольчатый сосуды, 9 – воздушная полость

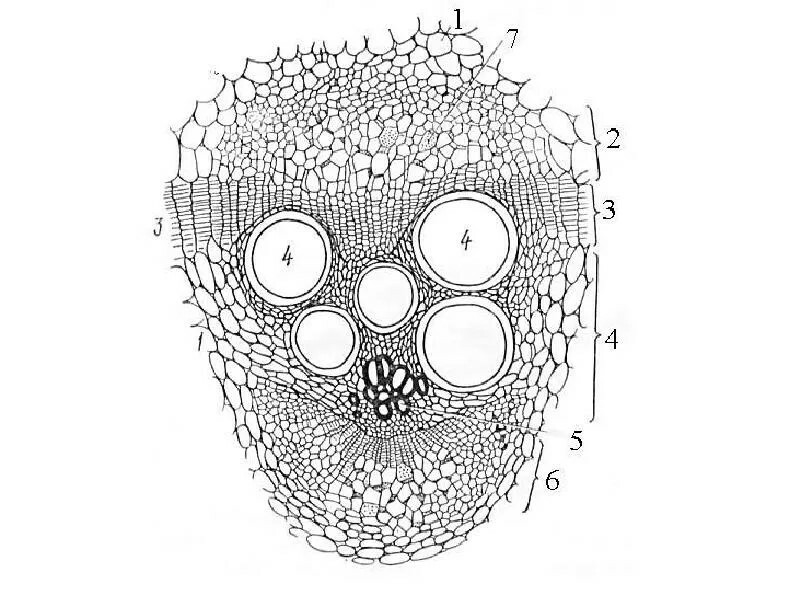

Рис.10. Открытый биколлатеральный проводящий пучек тыквы. 1 - паренхима стебля, 2 - наружная флоэма, 3 - камбий, 4 - вторичная ксилема, 5 - первичная ксилема, 6 - внутренняя флоэма, 7 - ситовидная пластинка ситовидной клктки

Выделительные ткани

В процессе жизнедеятельности в растениях образуется ряд веществ, не участвующих в дальнейшем метаболизме. Это побочные или конечные продукты обмена веществ, подлежащие выделению или изоляции внутри растения. Химическая природа их различна, роль не всегда ясна. Широко встречаются разнообразные эфирные масла, смолы, бальзамы и каучук. Эфирные масла могут привлекать насекомых-опылителей, отпугивать травоядных животных, уменьшать прозрачность воздуха и его теплопроводность, предохраняя растение от перегрева и уменьшая испарение. Смолы препятствуют гниению. Выделяются вода, соли, сахара. Во внутренних структурах изолируются токсичные вещества (например, оксалат кальция). Удаление побочных продуктов обмена происходит в результате секреции — акта отделения вещества от протопласта. Секрети- руемые вещества называются секретами.

Клетки выделительных тканей тонкостенные. Их ультраструктура связана с секретируемым веществом. В тканях, где синтезируются эфирные масла, смолы, каучук, имеется хорошо развитый агранулярный ЭР, слизи — аппарат Гольджи.

Выделительные ткани классифицируют на наружные и внутренние в зависимости от того, выделяют ли они секретируемые вещества наружу или изолируют внутри .

Железистые волоски

Желехистые волоски

Сложные волоски на поверхности листа

Млечный сок

Смоляные ходы в хвоинке сосны

Гуттация манжетки

Пищеварительные волоски росянка

Выделение соли листом

Контрольные вопросы по теме

1. Каковы характерные признаки меристематической ткани?

2. В чем отличие первичной меристемы от вторичной?

3. Какая меристема обеспечивает рост растений в длину, а какая в толщину?

4. Какая меристема обеспечивает приподнимание полегающих стеблей злаков?

5. Почему происходит зарастание ран на органах?

6. Почему эпидерму называют первичной покровной тканью?

7. Каковы функции эпидермы?

8. Каковы функции эпиблемы?

9. Какие гистологические элементы входят в состав эпидермы однодольных растений?

10. Какие органы растений покрыты эпидермой?

11. Из каких элементов состоит утьичный аппарат?

12. Какие образования усиливают защитные функции эпидермы?

13. Какие особенности эпидермы засухоустойчивых растений?

14. Какие существую виды первичной покровной ткани?

15. Каково строение эпиблемы?

16. Каков механизм работы устьиц?

17. Каков механизм поступления в корневые волоски воды и минеральных солей?

18. В чем отличие между строением клеток пробки и эпидермы?

19. Почему пробку называют вторичной покровной тканью?

20. Благодаря каким особенностям строения пробка выполняет защитную функцию?

21. Какие гистологические элементы входят в состав перидермы?

22. Как через пробку происходит газообмен и транспирация?

23. Что такое корка и каково ее происхождение?

24. Почему основные ткани получили такое название?

25. Каковы функции основных тканей?

26. Какие виды основных тканей существуют?

27. Каковы характерные признаки клеток механических тканей?

28. В чем отличие структуры клеток колленхимы от клеток склеренхимы?

29. Почему колленхима свойственна только молодым органам растений?

30. В чем отличие лубяных волокон от древесных?

31. Что такое склереиды и каково их строение?

32. По каким проводящим тканям осуществляется передвижение органических веществ и по каким – минеральных?

33. Какие гистологические элементы входят в состав ксилемы?

34. Какие гистологические элементы входят в состав флоэмы?

35. В чем отличие ситовидных трубок от сосудов?

36. В чем отличие трахеид от сосудов, и каким растениям они свойственны? 37. Какие типы сосудов существуют?

38. В чем отличие между открытыми и закрытыми проводящими пучками?

39. Какие типы проводящих пучков существуют?

40. Какие существую виды выделительных тканей и каково их значение для растений?