Надцарство ядерные — eucariota

Все эукариоты имеют ряд общих особенностей, отличающих их от прокариот. Клетки эукариот имеют объем, как правило, в 1000...10 000 раз больше, чем у прокариот. Диаметр клеток обычно до 40 мкм. Для них характерна компартментация. Ядро отграничено двухмембранной оболочкой от цитоплазмы. Линейные молекулы ДНК связаны с белками и образуют внутри ядра хромосомы. В цитоплазме много одномембранных органелл (эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли и др.). Митохондрии и хлоропласты окружены двойной мембраной. Аэробное дыхание происходит в митохондриях. Ни один из ядерных организмов не способен к фиксации азота. Фотосинтезирующие эукариоты, имеющие хлоропласты, стали растениями (автотрофные эукариоты). Все остальные эукариоты — гетеротрофы.

Первыми эукариотами были различные одноклеточные жгутиковые, от которых произошли водоросли (низшие растения), грибы, слизевики и простейшие (примитивные животные). Растения и животные — два традиционно различаемых царства. Грибы и слизевики при этом отошли к растениям, и их изучали в рамках ботаники. Они имеют такие сходные черты строения, как выраженная клеточная стенка, поглощение питательных веществ из растворов, неподвижность в вегетативном состоянии, неограниченный верхушечный рост, способность вырабатывать витамины. Однако гетеротрофный тип питания, образование мочевины, гликоген, а не крахмал, накапливающийся в качестве запасного углевода, хитин в клеточных стенках, способность слизевиков передвигаться сближают их с животными. От животных же грибы отличаются неограниченным верхушечным ростом, неподвижностью большинства видов, наличием жесткой и прочной клеточной стенки, способностью вырабатывать витамины и внеклеточным перевариванием.

Царства эукариот - Грибы (Fungi, Mycota), Растения (Plantae, Vegetabilia) и Животные, (Animalia).

Царство растения - plantae

Растения – это автотрофные организмы, способные фотосинтезировать. Как исключение встречаются гетеротрофный и миксотрофный типы питания. В клетках растений имеются органоиды фотосинтеза – пластиды, вакуоли с клеточным соком, клеточная стенка целлюлозная.

Растения ведут прикрепленный образ жизни, обладают неограниченным ростом, организм растений стремится к увеличению площади поверхности, т.к. поглощение веществ происходит путем всасывания всей поверхностью тела. Поглощение воды происходит из почвы при помощи корней. Азот растения получают из почвы в виде растворимых солей нитратов и нитритов. У растений сложный жизненный цикл, связанный с чередованием поколений и ядерных фаз – диплоидной (спорофит) и гаплоидной (гаметофит).

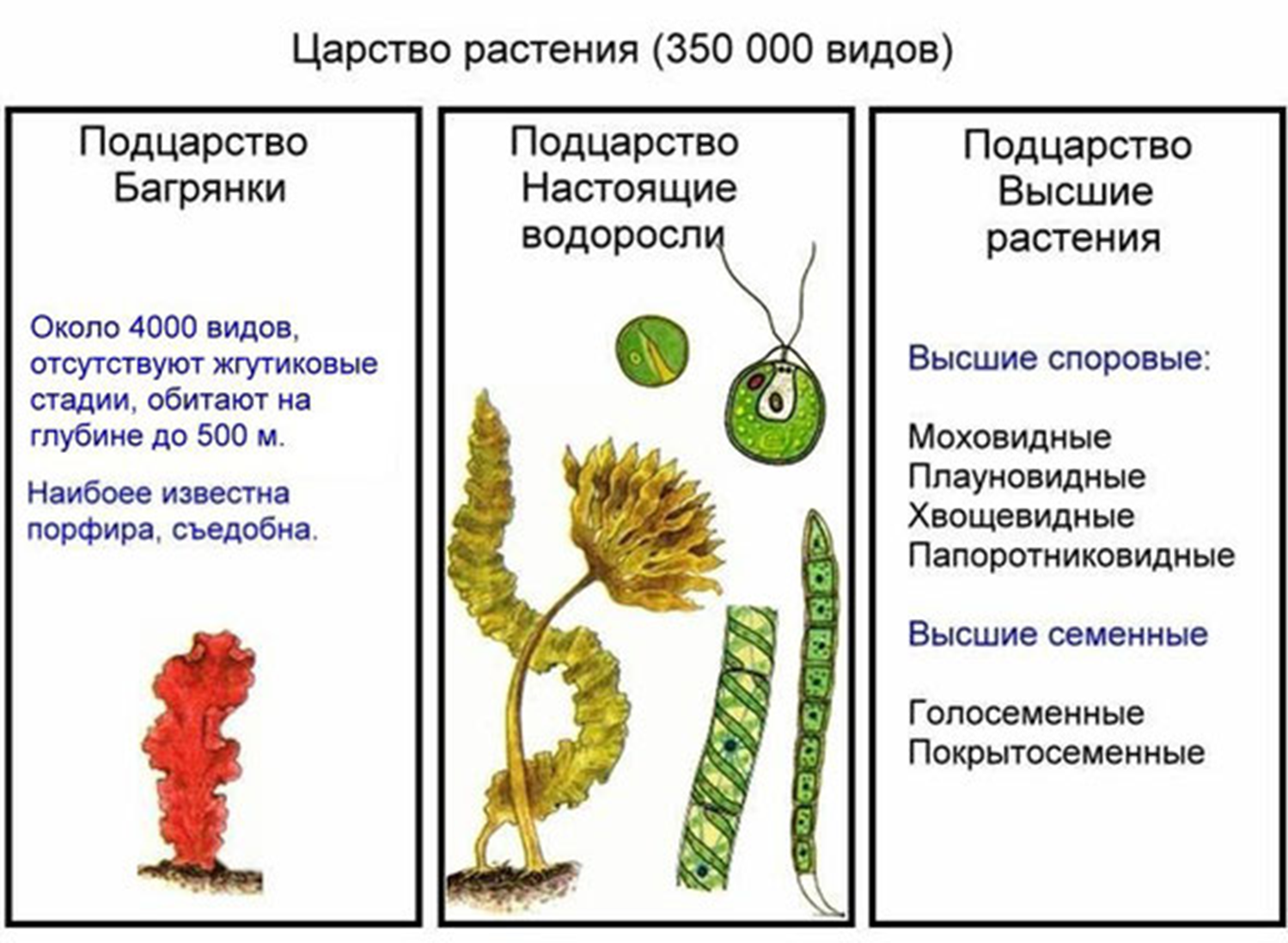

В современном понимании царство Растения включает 3 подцарства: Багрянки (Rhodobionta), Настоящие водоросли (Phycobionta) и Высшие растения (Cormobionta). Багрянки, они же Красные водоросли, и Настоящие водоросли могут рассматриваться как Низшие растения, или Водоросли.

Настоящие водоросли и Багрянки – низшие растения

Тело их не расчленено на органы и ткани, органы размножения одноклеточные. Такое строение отличает их от высших растений. Различают следующие отделы водорослей: Красные, или багрянки, Зеленые, Золотистые, Желто-зеленые, Диатомовые, Бурые, Пирофитовые, Эвгленовые и др.

Тело не расчленено на органы (у многоклеточных); отсутствие чёткой дифференцировки тела (называемого слоевищем, или талломом).

Нет специализированных тканей.

Клетки содержат хлорофилл. Происходит фотосинтез. Фотоавтотрофного питание.

Размножение: бесполое, половое и вегетативное. Одноклеточные половые органы – оогонии – женские, архегонии – мужские.

Распространение в воде: во взвешенном состоянии (планктон); на границе «вода-воздух» (нейстон); на дне или на значительной глубине (бентос); на подводных скалах (перифитон).

Запасные вещества в клетках водорослей — это полисахариды (крахмал, багрянковый крахмал, ламинарин) или масла. Они специфичны для каждого из отделов водорослей.

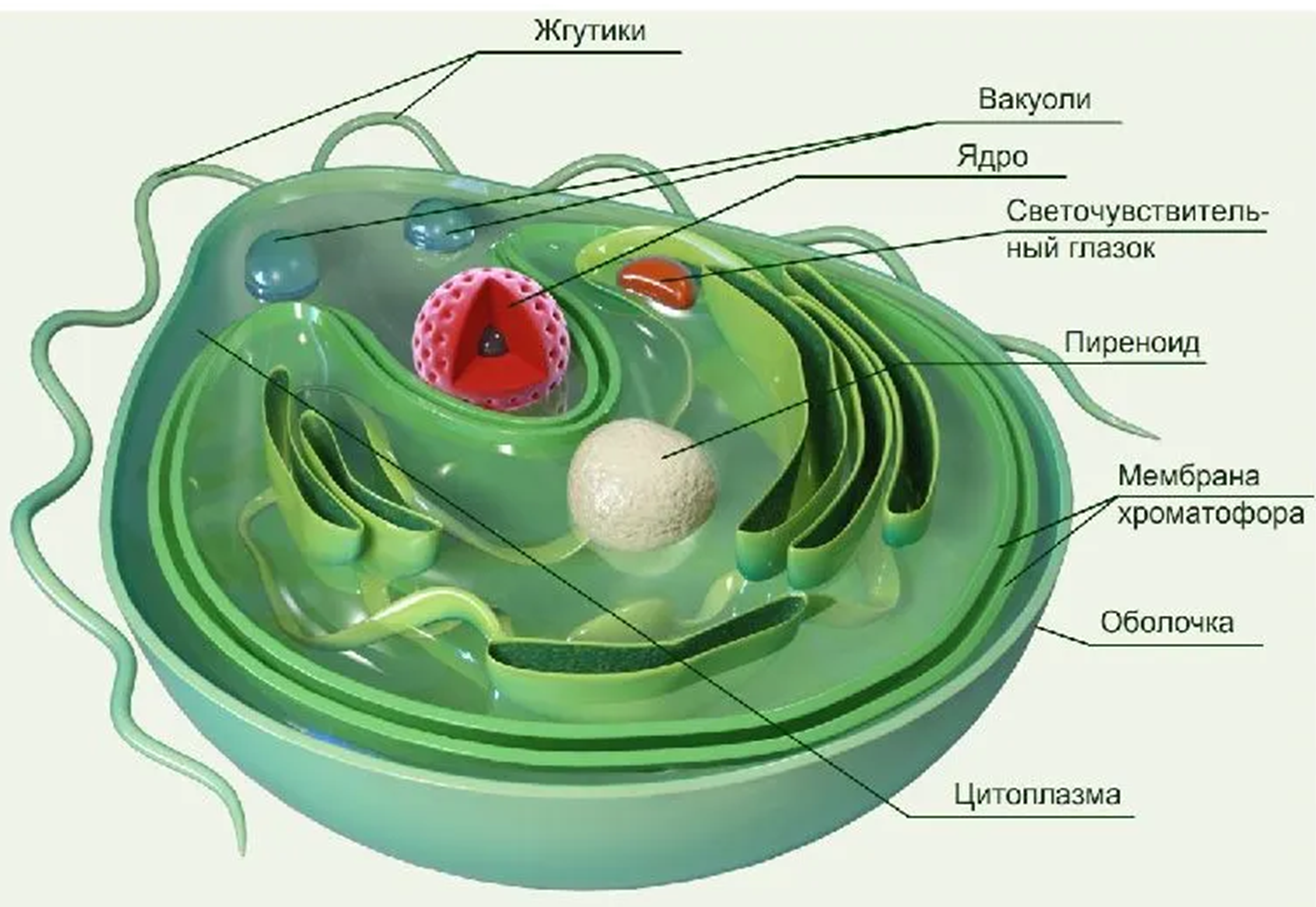

Строение клетки водорослей

Клетки низших растений имеют целлюлозную клеточную стенку, ядро, цитоплазму, вакуоль и органоиды. Клеточная стенка целлюлозная, как у всех растений. В клетке есть ядро, цитоплазма и все органоиды, в том числе органоиды фотосинтеза - хроматофоры.

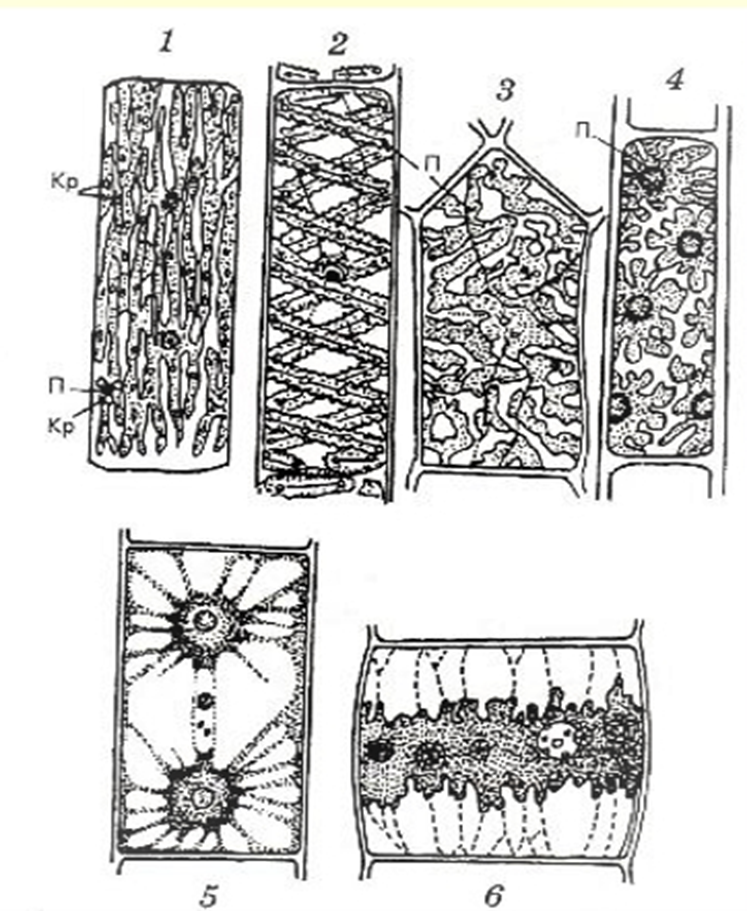

Хроматофор — носитель окраски. Хроматофоры (хлоропласты) — органеллы, в которых происходит фотосинтез. Форма их очень разнообразна: лентовидная, чашевидная, в форме кольца или полого цилиндра, зернистая. Эволюция хроматофоров шла от примитивных зеленых пластинок в наружном слое цитоплазмы через отдельные спирально изогнутые ленты к мелким пластинкам, а затем к зернам, сходным по форме с хлоропластами высших растений. В матриксе находятся тилакоиды, содержащие хлорофилл и каротиноиды, фибриллы ДНК и рибосомы, а также микротрубочки и продукты фотосинтеза.

Тилакоиды всех водорослей содержат хлорофиллы и каротиноида:. У багрянок в тилакоидах имеются фикобилисомы, содержащие, как и у цианобактерий, дополнительные пигменты — фико- билины (красный фикоэритрин и синие фикоцианин и аллофикоцианин). У бурых и диатомовых водорослей есть дополнительные бурые пигменты — фукоксантины.

Окраска хроматофоров варьирует в зависимости от набора пигментов. Спектр дополнительных пигментов коррелирует с глубиной обитания водорослей.

Тилакоиды всех водорослей содержат хлорофиллы и каротиноида:. У багрянок в тилакоидах имеются фикобилисомы, содержащие, как и у цианобактерий, дополнительные пигменты — фико- билины (красный фикоэритрин и синие фикоцианин и аллофико- цианин). У бурых и диатомовых водорослей есть дополнительные бурые пигменты — фукоксантины.

Окраска хроматофоров варьирует в зависимости от набора пигментов. Спектр дополнительных пигментов коррелирует с глубиной обитания водорослей. Слой воды поглощает оранжево-красные лучи, пропуская синие, которые могут быть использованы лишь с помощью красно-бурых пигментов. Поэтому обычно ближе к поверхности обитают водоросли, имеющие чисто-зеленую окраску, а на глубине они сменяются бурыми и красными.

В хроматофорах всех водорослей имеются особые образования — пиреноиды. Они могут находиться внутри или снаружи, но всегда под оболочкой хроматофора. Их матрикс не разграничен с матриксом хроматофора, однако он более гомогенен, плотен и с большим содержанием белка. Тилакоиды хроматофора, внедряющиеся или окружающие пиреноид, обычно не содержат пигментов. Пиреноид — активный центр синтеза крахмала, который затем вытесняется из него, образуя оболочку из крахмальных зерен (у зеленых водорослей). Появление пиреноидов — специализированных участков хроматофора — начало функциональной специализации, которая у высших растений завершилась возникновением специализированных пластид: хлоро-, хромо- и лейкопластов. Хроматофоры отличаются от хлоропластов формой, набором пигментов, менее дифференцированной системой тилакоидов.

Подвижные клетки имеют жгутики. Число их варьирует от 1 до множества.

Хроматофоры водорослей:

1- сетевидный, 2 – спирально – лентовидный, 3 – дольчатый, 4 – зубчатый, 5 – звездчатый, 6 – дольчатый

П – пиреноид, Кр – зерна крахмала

Водоросли (Algae) — морская трава — сборная группа фотоавтотрофных растений, живущих преимущественно в воде. Тело их не расчленено на органы и ткани, органы размножения одноклеточные. Такое строение отличает их от высших растений. Различают следующие отделы водорослей: Красные, или багрянки, Зеленые, Золотистые, Желто-зеленые, Диатомовые, Бурые, Пирофитовые, Эвгленовые и др.

Подавляющее большинство водорослей живет в морях, океанах, реках, озерах и других водоемах. Планктонные водоросли свободно живут в толще воды, бентосные — придонные формы, прикреплены к дну водоема или просто лежат на дне. Планктонные формы не способны к активному движению и имеют приспособления, позволяющие им парить в воде. Плавучести способствуют капли жира, уменьшающие плотность, и своеобразная форма клеток с тонкими игловидными выростами и длинными шипами, которые увеличивают трение о воду. В течение суток происходит вертикальная миграция планктонных водорослей: днем пузырьки кислорода, выделяющиеся при фотосинтезе, поднимают их вверх, а ночью, когда фотосинтез прекращается, они опускаются.

Размножение

При вегетативном размножении новые особи возникают из обрывков нитей, кусков слоевищ, при распадении колоний или делении клеток одноклеточных водорослей. При бесполом размножении содержимое одной клетки (зооспорангия) делится на две, четыре, восемь и более частей, образуя соответствующее число голых подвижных клеток — зооспор. Каждая из них дает начало новой особи. У неподвижных багрянок и некоторых других водорослей (например, хлореллы) вместо зооспор образуются неподвижные, лишенные жгутиков апланоспоры. У колониальных зеленых водорослей при бесполом размножении образуются дочерние колонии (например, у вольвокса). У ряда групп водорослей бесполое размножение отсутствует: у диатомовых; фукусовых из бурых; сцеплянок, харовых и многих сифоновых из зеленых.

При вегетативном размножении новые особи возникают из обрывков нитей, кусков слоевищ, при распадении колоний или делении клеток одноклеточных водорослей. При бесполом размножении содержимое одной клетки (зооспорангия) делится на две, четыре, восемь и более частей, образуя соответствующее число голых подвижных клеток — зооспор. Каждая из них дает начало новой особи. У неподвижных багрянок и некоторых других водорослей (например, хлореллы) вместо зооспор образуются неподвижные, лишенные жгутиков апланоспоры. У колониальных зеленых водорослей при бесполом размножении образуются дочерние колонии (например, у вольвокса). У ряда групп водорослей бесполое размножение отсутствует: у диатомовых; фукусовых из бурых; сцеплянок, харовых и многих сифоновых из зеленых.

Половое размножение широко распространено у всех водорослей. Формы полового процесса у водорослей разнообразны: изогамия, гетерогамия, оогамия. Половой процесс, при котором сливается содержимое двух вегетативных клеток, физиологически исполняющих функцию гамет, называется конъюгацией.

Образовавшаяся при половом процессе диплоидная зигота покрывается толстой клеточной стенкой, накапливает запасные питательные вещества и в состоянии покоя способна легко переносить неблагоприятные условия. Зигота или прорастает в новую особь непосредственно, или в ней образуются зооспоры, которые, освобождаясь, дают начало новым особям. В цикле развития водорослей соотношение диплоидной и гаплоидной фаз различно. Если мейоз происходит при прорастании зиготы, то водоросль гаплоидна в течение всей жизни. Так, у многих зеленых водорослей зигота — единственная диплоидная стадия. У других водорослей, например диатомовых, фукусовых из бурых, сифоновых из зеленых, наоборот, вся вегетативная фаза диплоидна, мейоз происходит непосредственно перед половым процессом, зигота прорастает в диплоидный таллом. У большинства багрянок, бурых и некоторых зеленых зигота прорастает в диплоид-

Образовавшаяся при половом процессе диплоидная зигота покрывается толстой клеточной стенкой, накапливает запасные питательные вещества и в состоянии покоя способна легко переносить неблагоприятные условия. Зигота или прорастает в новую особь непосредственно, или в ней образуются зооспоры, которые, освобождаясь, дают начало новым особям.

Экологические группировки водорослей

Водоросли встречаются повсеместно: в реках и в морях, на поверхности почвы и в ее толще, на деревьях и скалах, стенах домов и в мехе животных. Их находят даже в местах, не доступных для других организмов: на больших глубинах, в пещерах и гротах, в снегу и в горячих источниках. Способность водорослей адаптироваться к разнообразным внешним условиям, неприхотливость и физиологическая пластичность способствовали расселению их по всему земному шару. Практически невозможно назвать какую-либо географическую зону на Земле, где отсутствовали бы эти голофитные (растениеподобные) организмы.

Водоросли, т.е. растущие в воде, как и любые другие растения, нуждается в воде. Однако потребности в ней неодинаковы для разных их видов. Одни из них могут жить только при полном погружении в водную среду, другим достаточно грунтовых вод или дождя, третьи довольствуются совсем небольшими ее количествами – росой, брызгами водопада или прибоя.

В зависимости от совокупности различно действующих экологических условий (освещения, температуры, характера субстрата и его химического состава и т.п.) водоросли образуют многообразные группировки, сообщества, или ценозы. Для каждого сообщества свойствен более или менее постоянный видовой состав. В целом водоросли можно разбить на следующие основные группировки: нейстонные (фитонейстон); плейстонные (фитоплейстон); планктонные (фитопланктон); бентосные водоросли (фитобентос); водоросли, находящиеся в толще льда, покрывающего поверхность водоема (фитопагон, криофитон); водоросли горячих источников (термофитон); водоросли соленых материковых водоемов (галофитон); воздушно-наземные или аэрофильные водоросли (аэрофитон); почвенные водоросли (фитоэдафон); водоросли подвижных и пустынных песков (псаммофитон).Представители первых семи группировок (ценозов) – типичные обитатели водной среды. Водоросли других группировок могут затапливаться лишь периодически.

Отдел желто зеленые водоросли

Текст, в своем роде, состоит из некоторого количества предложений. Одно предложение, даже очень распространённое, сложное, текстом назвать нельзя, поскольку текст можно разделить на самостоятельные предложения, а части предложения сочетаются по законам синтаксиса сложного предложения, но не текста.

К отделу желто-зеленых относятся водоросли, хлоропласты которых окрашены в светло- или темно-желтый цвет, очень редко зеленый и лишь иногда голубой. Окраска эта определяется наличием в хлоропластах основных пигментов — хлорофилла, каротинов и ксантофиллов. Однако в хлоропластах желто-зеленых водорослей всегда преобладают каротины, что и обусловливает своеобразие их окраски. Кроме того, у них в клетках крахмал отсутствует, а в качестве основного продукта ассимиляции накапливаются капли масла и лишь у некоторых, кроме того, глыбки лейкозина и волютина.

Желто-зеленые водоросли характеризуются большим морфологическим разнообразием. Среди их многочисленных представителей обнаруживаются почти все основные типы структуры тела водорослей: амебоидная, монадная, пальмеллоидная, коккоидная, нитчатая, разнонитчатая, пластинчатая и сифональная.

Распространены желто-зеленые водоросли по всему земному шару. Встречаются они главным образом в чистых пресноводных водоемах, реже в морях и солоноватых водах, обычны они также в почве; могут обитать как в кислых, так и в щелочных водах; предпочитая умеренную температуру, чаще развиваются весной и осенью, хотя имеются виды, встречающиеся на протяжении всех периодов года, в том числе и зимой

Желто-зеленые водоросли: 1-3 - Botrydium granulatum (1 - поросль на почве при малом увеличении, 2 отдельная особь при большом увеличении, 3 - образование ризоцист); 4 - Mischococcus confervicola; 5 - Chlorothecium crassiapex, клетка и выход из нее зооспор; 6- Peromelia curvipes

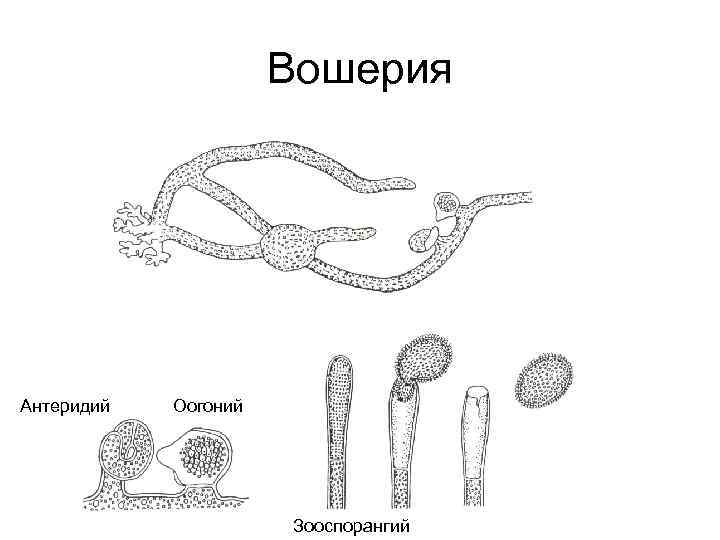

Вошерия(лат.Vaucheria)

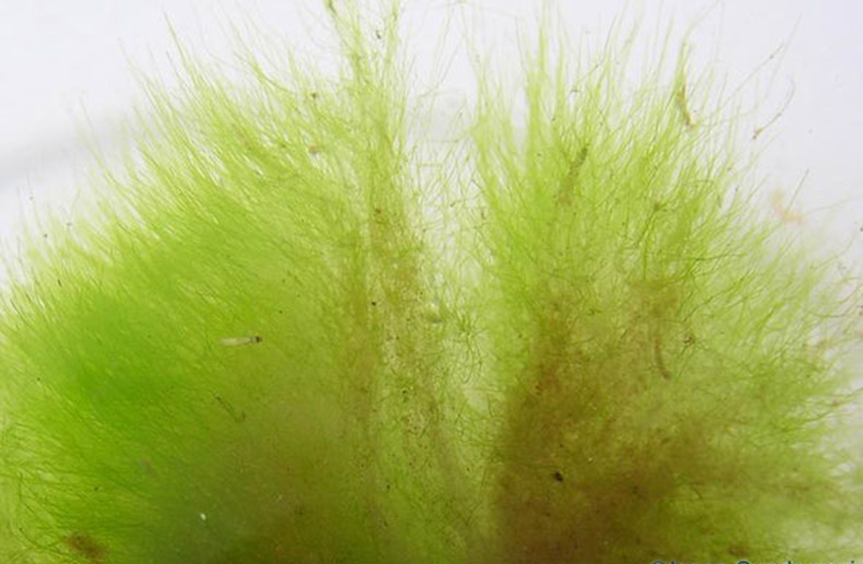

Род жёлто-зелёныхводорослей. Около 40 видов, обитающих на почве, в пресных и морских водах. Названа Огюстеном Пирамом Декандолем в честь швейцарского ботаника Жана Пьера Этьена Воше, который сам описал её под именем Ectosperma. Вошерия состоит из длинных и тонких трубчатых нитей, простых или ветвистых, наполненных ко времени зрелости зелёным (хлорофиллоносным) содержимым и составляющим во всей совокупности только одну клетку со многими ядрами. Ведет прикрепленный образ жизни.

Внешний вид Вошерии

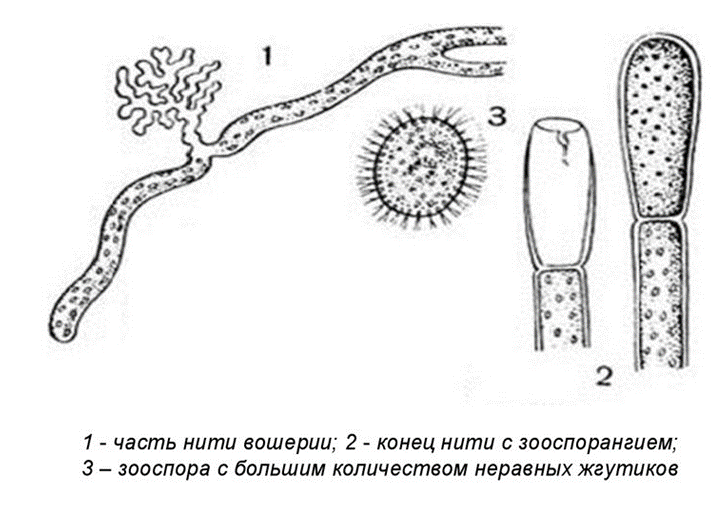

Таллом вошерии сифонального строения и представляет собой общую цитоплазму, в которой расположены органоиды и многочисленные ядра. Таллом крепится ко дну водоемов или подводным предметам при помощи ризоидов. Клеточная стенка вошерии состоит из целлюлозы. На протяжении таллома можно обнаружить и перегородки, которые образуются при его повреждении и для отделения органов размножения. Большая часть таллома занята вакуолью, а по периферии в цитоплазме расположены многочисленные ядра, заметные после специального окрашивания, и пластиды в виде зерен или веретеновидных, без пиреноидов. На протяжении нити можно встретить округлые прозрачные капли масла. Преобладает хлорофилл и желтый пигмент ксантофилл. Размножается бесполым и половым путем. Бесполое размножение происходит путем образования перегородки и отделения верхней части таллома. Этачасть таллома называется зооспорангий, из которого выходит многожгутиковая зооспора. Ядра зооспоры мигрируют к поверхности, а хроматофоры вглубь зооспоры. Напротив каждого ядра формируется пара жгутиков. Зооспора плавает в толще воды какое то время, после чего прикрепляется к дну или предмету и вырастает в новый таллом вошерии.

Половое размножение по типу оогамии. На талломе формируются мужские и женские половые органы - антеридии и оогонии. Антеридии имеют вид боковых цилиндрических выростов, часто загибающихся крючком. В месте перегиба появляется перегородка, отделяющая антеридий, в котором формируются многочисленные бесцветные сперматозоиды. Антеридии имеют вид боковых цилиндрических выростов, часто загибающихся крючком. В месте перегиба появляется перегородка, отделяющая антеридий, в котором формируются многочисленные бесцветные сперматозоиды.

Половые органы вошерии. Два темных оогония, между ними антеридий.

Еще одно фото половых органов вошерии

Жизненный цикл вошерии

Рис.1. Строение таллома и размножение вошерии

Отдел Зеленые водоросли — Chlorophyta

Самый большой отдел водорослей, насчитывает около 400 родов, 13 000...20 000 видов. Обитают преимущественно в пресных водах, есть и в морях, некоторые — на снегу, стволах деревьев, в почве. У зеленых водорослей представлены все типы организации таллома: активно подвижный одноклеточный (хламидомонада) и колониальный (гониум — Gonium, пандорина — Pandorina, вольвокс — Volvox); неподвижный одноклеточный (хлорелла, хлорококк — Chloro- coccum) и колониальный (педиаструм — Pediastrum, водяная сеточка — Hydrodiction); многоклеточный нитчатый (улотрикс — Ulotrix, спирогира — Spirogyra) и пластинчатый (ульва— Ulva); сифональ- ный (каулерпа — Caulerpa, ацетабулярия — Acetabularia). Размер многих микроскопический или несколько сантиметров, но некоторые морские виды (Codium magnum) достигают длины более 8 м.

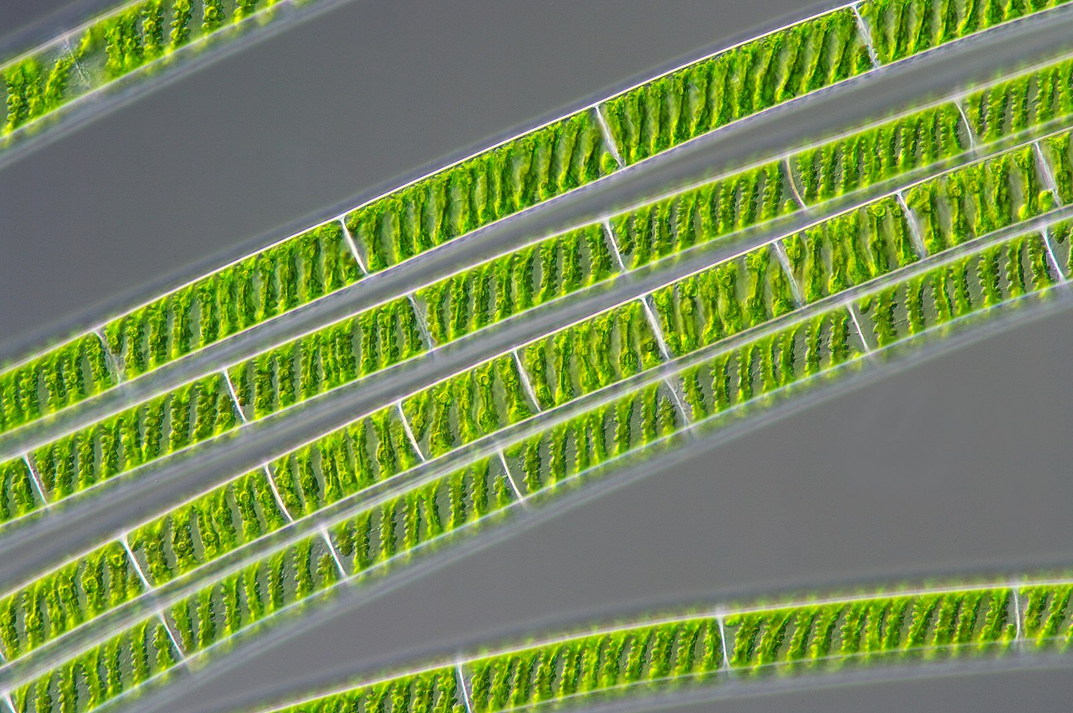

Зеленые водоросли сходны с высшими растениями: имеют тот же состав пигментов (хлорофиллы a и b, каротин, ксантофиллы), которые участвуют в фотосинтезе, накапливают запасной крахмал внутри пластид. Хроматофоры разнообразной формы: чашевидные (хламидомонада, хлорелла), лентовидные (спирогира) и зернистые (хара). Тилакоиды — в многочленных пачках. Клеточные стенки обычно содержат целлюлозу и пектины. Эндоплазматическая сеть более развитая, чем у остальных водорослей. Электронно-микроскопическое изучение зеленых водорослей обнаружило много признаков, свидетельствующих в пользу происхождения от них наземных растений.

Зеленые водоросли — наиболее разнообразная группа как по строению, так и по жизненному циклу. Представлены все типы размножения и все виды полового процесса. Отдел включает 5 классов: Ульвофициевые – Ulvophyceae, Брипсодовые – Bryopsidophyceae, Хлорофициевые – Chlorophyceae , Требуксиевые – Trebouxiophyceae , Празиновые – Prasinophyceae .

Класс Бриопсидовые – Bryopsidophyceae

Известно около 500 видов. Слоевище неклеточное. Образовано простыми или переплетенными сифонными нитями, образующими сложные структуры. Таллом в виде пузырей, кустиков, губчатых, дихотомически разветвленных кустов. Слоевище сегментированное, имитирующее многоклеточное, из нескольких или многих ядерных клеток. Нити и кустики всех оттенков зеленого или буроватого цвета.

Порядок Бриопсидовые – Bryopsidales

Большинство видов встречается в пресных и солоноватых водоемах. Некоторые из них растут на почве, на камнях, песке и иногда на солончаках.

Род Каулерпа включает около 60 видов морских водорослей, ползучие, распростертые на грунте части слоевища которых имеют вид ветвящихся цилиндров, достигающих в длину нескольких десятков сантиметров. Через определенные интервалы вниз от них отходят обильно ветвящиеся ризоиды, закрепляющие растение в грунте, а вверх – плоские листообразные вертикальные побеги, в которых сосредоточены хлоропласты.

Каулерпа - водоросль, имеющая неклеточный таллом

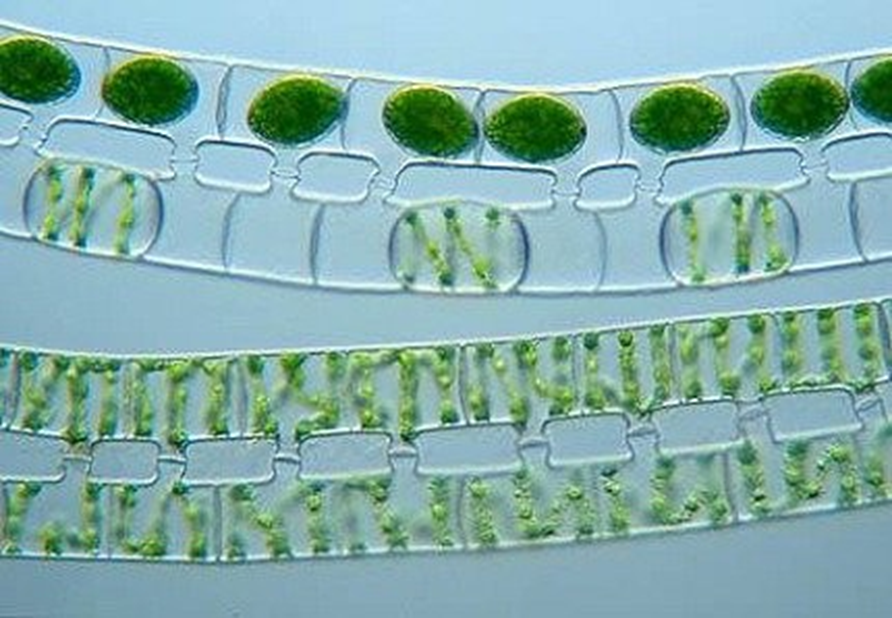

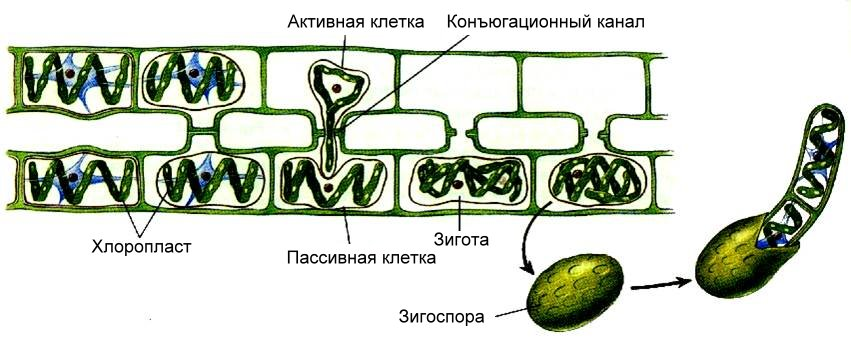

Класс конъюгаты (сцеплянки) (Conjugatophyceae)

Класс объединяет одноклеточные и нитчатые формы с особым типом полового процесса - конъюгацией.

Конъюгация (лат. conjugatio - слияние, соединение) - процесс слияние протопластов двух вегетативных клеток, выполняющих функцию гамет.

Слияние происходит через специальный конъюгационный канал. Разделить клетки на мужские и женские иногда бывает довольно трудно и возможно только по прошествии некоторого времени: клеткой с женской потенцией будет клетка, которая содержит зиготу. Но часто слияние протопластов происходит в конъюгационном канале, который с зиготой разрастается до стенок материнских клеток. Это явление наблюдается в случае, когда движение протопластов по каналу идет с одинаковой скоростью. В таком случае, говорят об изогамии. У наиболее развитых представителей сцеплянок содержимое одной клетки перетекает в другую с образованием зиготы. Это явление получило название гетерогамии или анизогамии (от гр. гетеро -другой, анизос - неравный+гамос - брак). После периода покоя зигота прорастает и дает начало одной или нескольким проросткам. Для нормального протекания конъюгации необходимы благоприятные условия: теплая вода (от +15 до +24 0С) и интенсивная освещенность. Конъюгация длится не более 14 дней, начиная от образования конъюгационных каналов до созревания зиготы.

Также отличительной чертой класса является полное отсутствие в их жизненном цикле подвижных стадий. Хроматофоры всегда с пиреноидом, пластинчатого типа и очень разнообразные по форме

Спирогира

Спирогира фото

Спирогира укрупненно

Талломы спирогира. Виден ленточный хроматофор

Процесс конъюгации - при сближении нитей между ними образуется конъюгационная трубка. Содержимое одной клетки, принадлежащей к нити «+», перетекает в другую, принадлежащую нити «–». Происходит слияние клеток, а затем и ядер. Формируется диплоидная зигота (2n), которая окружается плотной оболочкой, — образуется зигоспора (2n). Зигота делится мейозом, образуя 4 гаплоидные клетки (n). В дальнейшем 3 из 4 клеток погибают.

Конъюгация спирогиры. Видны конъюгационные мостики.

Зиготы сформировались и они темно - зеленого цвета. Зиготы готовы зиомвать.

Процесс переползания протопласта из одной клетки нитчатого таллома в другую. Зиготы темные.

Рис.2. Конъюгация спирогиры

Класс: Хлорофициевые (Chlorophyceae)

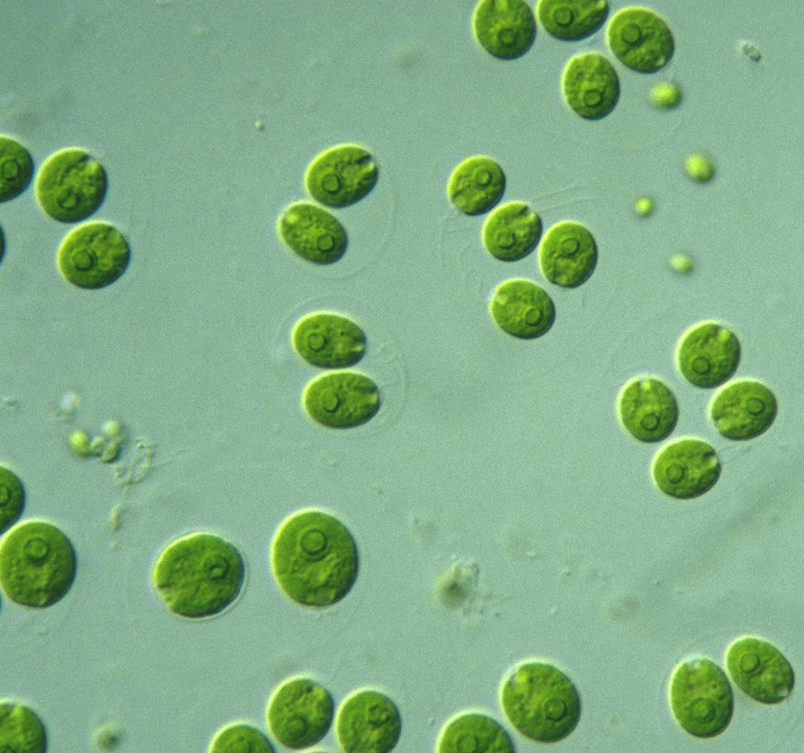

Хламидомонада – обширный род, объединяющий около 500 видов, широко распространен в природе. Его виды можно встретить в мелких, хорошо прогреваемых водоемах, лужах, канавах. При массовом развитии вызывает цветение воды, особенно в загрязненных органическими веществами водоемах. Таллом хламидомонады одноклеточный, монадной организации, то есть, находясь в активном состоянии, хламидомонады быстро передвигаются с помощью двух равных жгутиков, прикрепленных к переднему концу тела. Фаза активного движения сменяется состоянием покоя. Это так называемая пальмеллевидная стадия, когда клетки теряют жгутики, их оболочки сильно ослизняются и образуют агрегации клеток хламидомонад, погруженных в общую слизь. В таком виде клетки хламидомонад размножаются делением. Попадая в благоприятные условия существования, хламидомонады снова вырабатывают жгутики и переходят к активному движению. Хламидомонада имеет целлюлозно-пектиновую клеточную оболочку, чашевидный хроматофор с одним или несколькими пиреноидами, расположенными в нижней части, и светочувствительным глазком (стигмой) – в верхней части. Ядро находится в углублении хроматофора, имеется пара пульсирующих вакуолей. Бесполое размножение зооспорами происходит в благоприятных условиях обитания. Каждая хламидомонада потенциально может размножаться как вегетативно, так и бесполым путем, а также участвовать в половом процессе. При бесполом размножении протопласт делится на 4 или 8 частей, образуются зооспоры. Половой процесс у большинства видов изогамный. Гаметы образуются так же, как и зооспоры, но в большем количестве (32 или 64). Зигота хорошо приспособлена к перенесению неблагоприятных условий. Ее прорастание сопровождается редукционным делением. Цикл развития хламидомонад – моногаплобионтный.

Фото хламидомонады

Хламидомонада Chlamydomonas reinhardtii Dang.

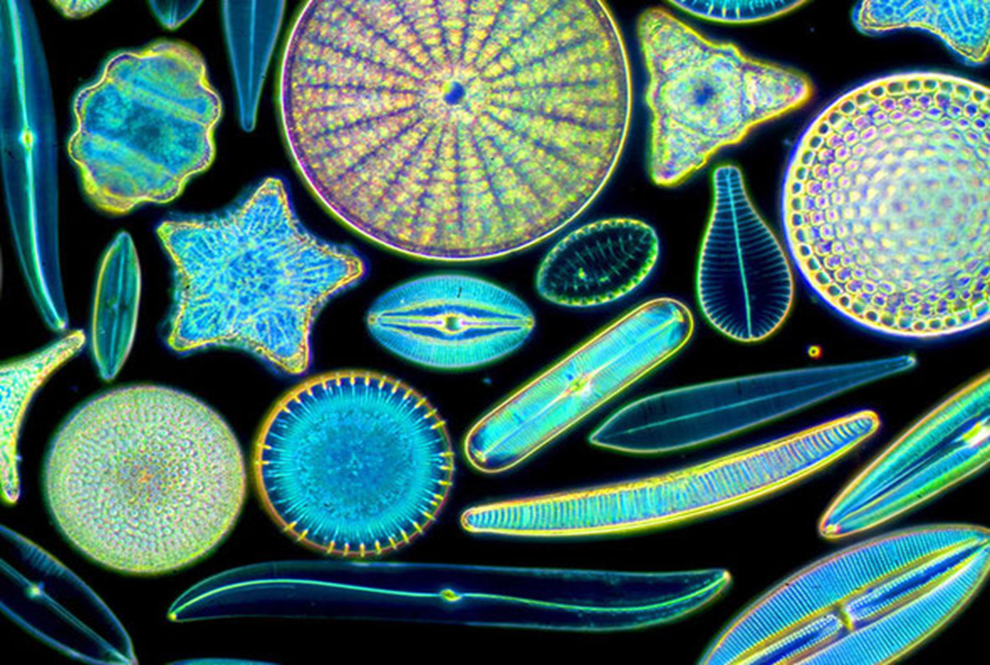

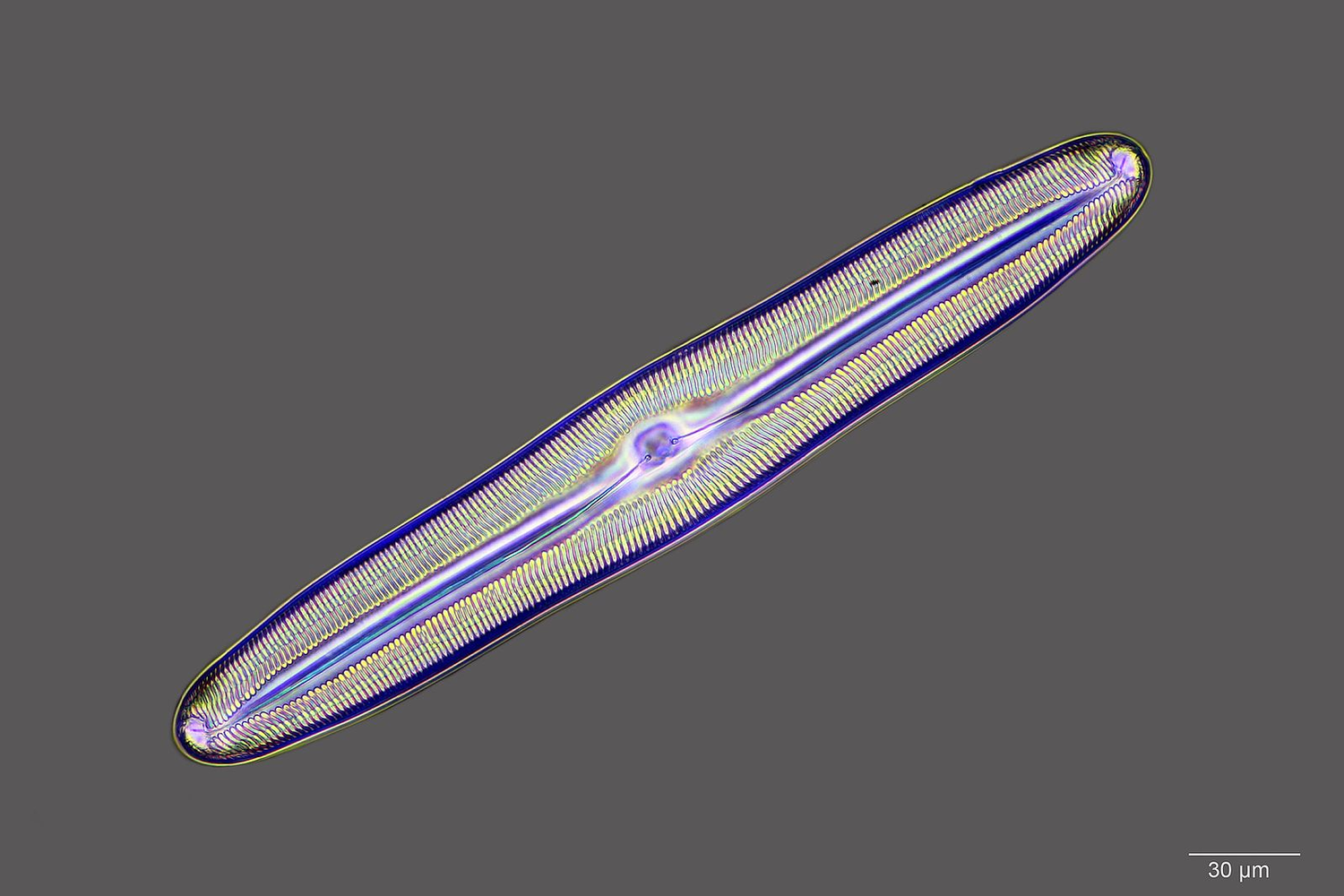

Отдел Диатомовые водоросли (Baсillariophyta)

Отдел Диатомовые водоросли насчитывает более 5000 ныне живущих видов и по крайней мере 40 000 видов вымерших. Микроскопически малые одноклеточные и колониальные диатомеи широко распространены в планктоне морей и океанов и пресных водах. Часть видов обитает на дне, в верхних слоях почвы, на приморских скалах, в горячих источниках, на снегу и в приполярных льдах. Отличаются наличием у клеток своеобразного «панциря», состоящего из диоксида кремния. Всегдаодноклеточны, но встречаются колониальные формы. Обычно планктонные или перифитонные организмы, морские и пресноводные.

Класс Перистые, или Пеннатные диатомеи (Pennatophyceae)

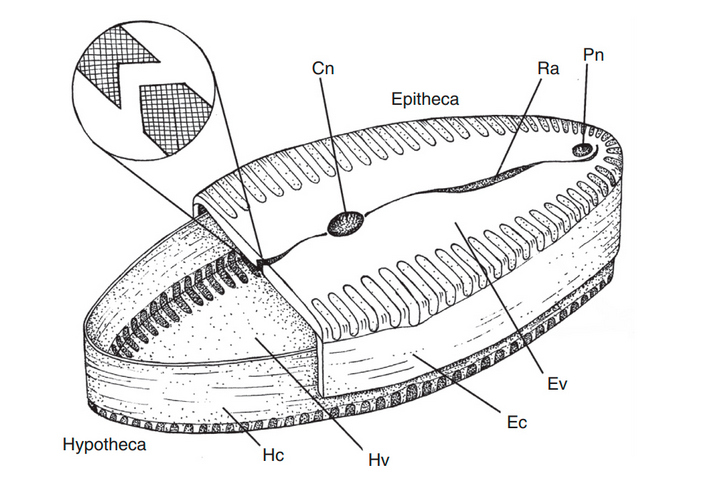

Порядок двушовные (Diraphales). Клетки обычно одиночные, реже в виде лентовидных или кустиковидных колоний. Обе створки имеют щелевидный шов. Створки в очертаниях большей частью эллипсоидные. Структура створок представлена штрихами, ребрами или ареолами в виде поперечных рядов. От остальных водорослей они отличаются строением клеточной стенки. Клеточная стенка представляет собой тонкий двустворчатый панцирь, состоящий из кремнезема, точнее, кремниевого гидрогеля, подобного опалу (SiO • H2O). Большая створка (эпитека) надета на меньшую (гипотеку), как крышка на коробку. Снаружи и внутри панциря располагается тонкий пектиновый слой. Створки панциря несут многочисленные замысловатой формы ребра, ячейки пронизаны большим числом канальцев, впадин, пор, связывающих цитоплазму с внешней средой. Они занимают от 10 до 75 % площади створок. Для многих планктон¬ных форм характерны выросты на панцире, увеличивающие их парусность. Некоторые колониальные диатомеи соединяются ими друг с другом. У одних диатомовых створки круглые и панцирь похож на круглую коробочку, у других — эллиптические, иногда треугольные.

Виды панцирей диатомовых водорослей (фото)

Виды панцирей диатомовых водорослей (фото)

Объемная схема строения панциря диатомовой водоросли.

Cn — центральный узелок (утолщение панциря), Ec — поясковый ободок эпитеки,

Hc — поясковый ободок гипотеки, Ev — эпивальва (поверхность сворки эпитеки),

Hv — гиповальва (поверхность створки гипотеки), Ra — центральный шов,

Pn — терминальный узелок. Рисунок из статьи G. Kratošová et al., 2014.

Пиннулария - pinnularia

Род Пиннулярия включает более 150 видов. Обитает в пресных, бедных известью, водоемах. Ведет бентосный образ жизни на дне или в обрастаниях подводных предметов. Пиннулярия, как и другие диатомовые водоросли, имеет большое значение как кормовая база мелких животных и является начальным звеном пищевых цепей в водных экосистемах. Это одноклеточная водоросль, имеющая шовно-узелковую структуру и вследствие этого – подвижная. Среди других одноклеточных диатомовых водорослей пиннулярия имеет крупные размеры, и поэтому удобна для изучения. С пояска панцирь имеет прямоугольные очертания, а створки – от линейных до эллиптических. Концы створок большей частью закругленные, но могут быть оттянутые и головчатые. В центре и на концах створки хорошо заметны узелки и два s-образных щелевидных отверстия (шов), идущих от периферических узелков к центральному. По краям створки хорошо заметен, особенно на пустых панцирях, четкий рисунок из параллельных перегородок – септ, не достигающих шва. Клетки пиннулярии одноядерные с двумя пластинчатыми хроматофорами, с загнутыми краями. Широкой плоской стороной хроматофор обращен в сторону пояска, а краями выходит на сторону створки. Живые активные клетки пиннулярии окрашены в желтовато-бурый цвет, так как фукоксантин маскирует зеленые пигменты, но у отмирающих клеток фукоксантин вымывается, и хроматофор становится зеленым. В клетках имеется две вакуоли, разделенные центральным цитоплазматическим мостиком. В нем заключено ядро. Пиннулярия запасает волютин, видимый в световой микроскоп как тускло блестящие шаровидные тельца, и капли масла. Под панцирем клетка одета ослизняющейся пектиновой оболочкой. Пиннулярия, обладающая шовно-узловым аппаратом, активно передвигается, ползает по субстрату. Пиннулярия, как и большинство диатомовых водорослей, может размножаться простым клеточным делением.Ядерное деление происходит путеммитоза, и клетка делится на две части.Каждая дочерняя клетка получает одну из текей родительской клетки, которая становитсяэпитекойэтой клетки.Затем клетка синтезирует новуюгипотеку.Таким образом, одна дочерняя особь имеет тот же размер, что и родительская, а другая немного меньше.С последующими поколениями средний размер клеток в популяциипиннулярийпостепенно уменьшается.При достижении минимального среднего размера происходит образованиеауксоспориполовое размножениевосстанавливает средний размер клеток популяции.

Пиннулярия

А — вид со стороны пояска; Б — вид со стороны створки; В — продольный разрез;

7 — цитоплазма, 8 — ядро, 9 — вакуоль, 10 — створка, 11 — поясок.

Отдел Бурые водоросли - Phaeophycophyta

Талломы окрашены в различные оттенки бурого цвета. В хроматофорах клеток содержится помимо хлорофилла, каротина и ксантофилла коричневый пигмент фукоксантин. В этом отделе имеются как мелкие, так и очень крупные водоросли. Они достигают нескольких десятков метров длины - макрофиты, и отличаются сложным анатомическим строением (ламинариевые, фукусовые), а по своему внешнему виду напоминают высшие растения. Для многих бурых водорослей характерно присутствие воздушных полостей или пузырей, которые помогают тяжелым талломам занимать вертикальное положение в воде. На талломах этих растений часто имеются криптостомы - углубления в слоевище, со дна которых поднимаются бесцветные волоски. Продукты запаса - шестиатомный спирт маннит, полисахарид ламинарии, масло. В клеточных оболочках содержится альгиновая кислота. Размножаются бурые водоросли бесполым и половым путем, причем у большинства видов органы бесполого размножения развиваются на спорофите, а органы полового размножения - на гаметофите. У ряда бурых водорослей спорофит и гаметофит одинаковы по морфологии, у других же (ламинария, десмарестия, алария и др.) спорофит крупный, с хорошо развитым стволиком и органами прикрепления, а гаметофит микроскопический. У фукусовых водорослей (роды фукус, аскофиллум, пельвеция, цистозейра, саргассум) нет четко выраженной смены поколений, они размножаются только половым путем. Органы полового воспроизведения располагаются у них в углублениях на вздувшихся верхних частях таллома (рецептакулах). Бурые водоросли, за немногими исключениями,- морские растения.

Могут иметь три типа строения тела:

- Настоящий тканевый. Простой вариант предполагает два вида ткани — кора из мелких клеток с окрашенными хлоропластами и сердцевина из проводящих и запасающих клеток. Сложный — четыре: кора, меристодерма, сердечник и промежуточная ткань между ними.

- Нитчатый. Талломы образованы системой разветвленных однорядных нитей.

- Разнонитчатый. Тела имеют вид толстых шнуров с многоосевым строением.

Бурые водоросли

Бурые водоросли: 1 - хорда нитевидная, 2 - хорда опушенная,

3 - ламинария сахаристая, 4 - ламинария пальчаторассеченная,

5 - алярия Деляпиля

Ламинария сахаристая

Ламина́рия(лат.Laminaria), или «морска́я капу́ста», —род морских водорослей из отдела бурых водорослей. Многие виды ламинарии употребляются в пищу. Ламинария (морская капуста) — съедобная водоросль, относящаяся к классу бурых морских водорослей. С незапамятных времен она используется в питании тех людей, кто живет рядом с морем. Также ее использовали и как удобрение, поскольку ламинария содержит очень большой набор макро - и микроэлементов. Ламинария особенно богата йодом, который содержит в органической форме, что влияет на усвоение организмом человека.

Ламинария

Подцарство Красные водоросли - Багрянки

Красные водоросли, или багрянки, -водоросли, имеющие преимущественно красную окраску. В настоящее время известно более 600 родов и около 5 тысяч видов этих растений. Представители данной группы – порфира, грациллярия, анфельция. Ископаемые красные водоросли известны с мелового периода. В процессе эволюции их считают наиболее примитивными растениями – предшественниками более организованных форм.

Практически все виды красных водорослей – обитатели соленых водоемов (морей, океанов), только около 200 видов – пресноводные формы. Обитают багрянки и в прибрежной полосе, и на большой глубине (до 200 м), где часто являются преобладающими формами в морской флоре. В морях России встречается более 400 видов.

Почти все красные водоросли являются фототрофами и строят свое тело с помощью фотосинтеза. преобладают красные пигменты фотосинтеза.

Продукты фотосинтеза – особый багрянковый крахмал, который откладывается в цитоплазме, а не в хлоропласте, как у зеленых водорослей. Багрянковый крахмал дает с йодом ярко-красное окрашивание. Важный запасной продукт – низкомолекулярный углеводород флоридозид.

Его содержание в талломах некоторых представителей может превышать 10 % от величины сухого веса. Он выполняет осморегуляторную функцию. Помимо красных водорослей, флоридозид встречается у цианобактерий и криптомонад. Его концентрация в клетках увеличивается с увеличением солёности среды. Некоторые багрянки могут также запасать многоатомные спирты.

Большинство видов красных водорослей – многоклеточные сложноустроенные организмы, размеры которых могут достигать 1–2 метров и только примитивные представители имеют одноклеточное или колониальное строение. Встречаются как однолетние, так и многолетние виды, возраст которых обычно составляет 3–6 лет.

Красные водоросли

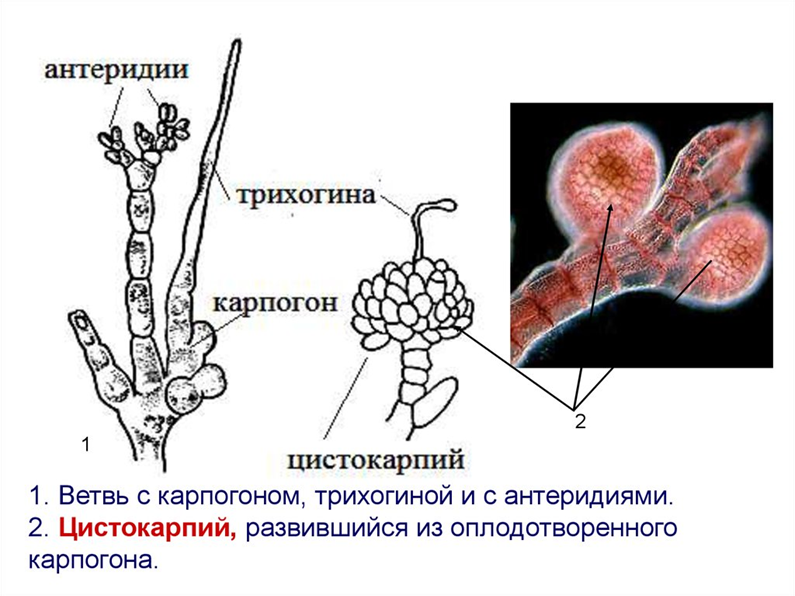

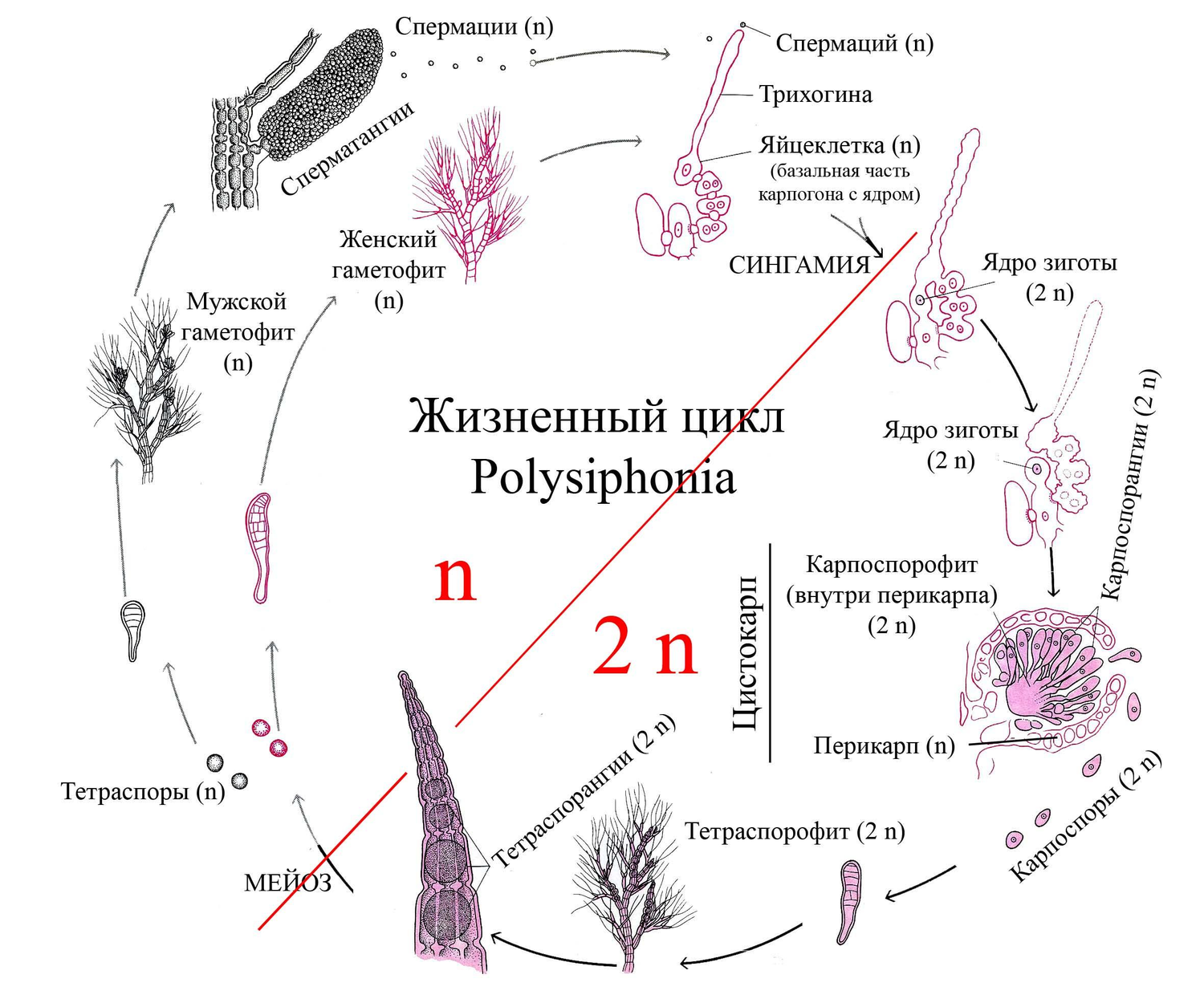

Половое воспроизведение у красных водорослей оогамное, оно имеет ряд особенностей, не встречающихся у других групп водорослей.

Мужские половые клетки – спермации, лишены жгутиков и пассивно с током воды переносятся к женским половым органам – карпогонам. Карпогон красных водорослей имеет вид колбы и состоит из расширенной нижней части (брюшка) и вытянутой верхней – трихогины, которая служит для улавливания спермациев.

У большинства красных водорослей карпогон формируется на конце короткой ветви, называемой карпогонной ветвью. Клетка, дающая начало карпогонной ветви, называется поддерживающей.

Спермации формируются по одному в сперматангиях, которые в свою очередь образуются на материнских клетках. Зрелый спермаций одноядерный и лишен жесткой клеточной стенки, окружен слизью, может содержать хлоропласты. Спермаций пассивно переносится токами воды, контактирует с трихогиной, которая расположена над поверхностью женского гаметофита.

Стенки спермациев и трихогины в месте контакта растворяются, мужское ядро проходит через центральный канал в трихогине и сливается с гаплоидным ядром карпогона.

Половые органы красных водорослей

Жизненный цикл красной водоросли полисифонии

Значение водорослей

Благодаря водорослям водоемы и воздух насыщаются кислородом. Так как водоросли — это растения, то для них характерен фотосинтез. В ходе его осуществления происходит поглощение углекислого газа и выделение кислорода, необходимого для дыхания живых организмов.

В водорослях содержится много неорганических и органических веществ, которыми питаются травоядные жители озер, рек, морей и океанов.

Благодаря пресноводным водорослям происходит очищение водоемов от загрязнений. Это помогает сохранять водные биологические сообщества.

Значение зеленых водорослей, а также бурых, заключается в том, что люди применяют их как пищевой продукт. К таковым относится, например, морская капуста (ламинария) и морской салат (ульва). На основе водорослей изготавливают муку.

Красные водоросли стали основой получения агар-агара — студенистого вещества, применяемого в пищевой, текстильной и бумажной промышленности, а также в научных микробиологических лабораториях.

Морские водоросли — основа получения некоторых лекарств и химических веществ (йод, калийная соль, уксусная кислота).

Водоросли широко используют как корма для скота, а также для изготовления удобрений

Вопросы для самоконтроля

1. Каково систематическое положение цианобактерий?

2. Каково строение клетки цианобактерий?

3. Каковы особенности строения ядерного и фотосинтетического аппарата цианобактерий?

4. Какие пигменты обусловливают окраску цианобактерий?

5. Какие типы таллома характерны для цианобактерий?

6. Как размножаются цианобактерии?

7. Каковы особенности строения клеточной стенки цианобактерий?

8. Что такое гетероцисты, и каково их значение?

9. Какие представители цианобактерий вам известны?

10. Какова характеристика Царства Дробянки?

11. Каково значение цианобактерий в природе и для человека?

12. Какие черты строения отличают низшие растения от высших?

13. Какова характеристика Царства Растения?

14. Чем хроматофор отличается от хлоропласта?

15. Каковы особенности строения клеток водорослей?

16. Какие типы полового процесса характерны для водорослей?

17. Какие пигменты могут содержаться в хроматофорах водорослей?

18. Как осуществляется бесполое размножение водорослей?

19. Какие существуют экологические типы водорослей?

20. Какова структура таллома у Желто-зеленых водорослей?

21. Как происходит бесполое размножение вошерии?

22. Как происходит половое размножение вошерии?

23. Какие особенности строения имеют Диатомовые водоросли?

24. Как размножается пиннулярия?

25. На какие классы делится отдел Зеленые водоросли?

26. Какова функция периноида?

27. Как размножаются Зеленые водоросли?

28. Каково строение клеток хламидомонады?

29. Какие пигменты встречаются у Зеленых водорослей?

30. Как размножаются представители класса Конъюгаты?

31. Что такое конъюгация?

32. Каково строение клетки и таллома спирогиры?

33. Каково систематическое положение Бурых водорослей?

34. Какие представители Бурых водорослей вам известны?

35. Каковы особенности строения таллома Бурых водорослей?

36. Каково систематическое положение Красных водорослей?

37. Каково значение водорослей в природе и в жизни человека?

38. Почему Красные водоросли отнесены к отдельному подцарству Багрянки?

39. Где обитают Красные и Бурые водоросли?

40. Значение низших растений