Метаморфозы листа и побега

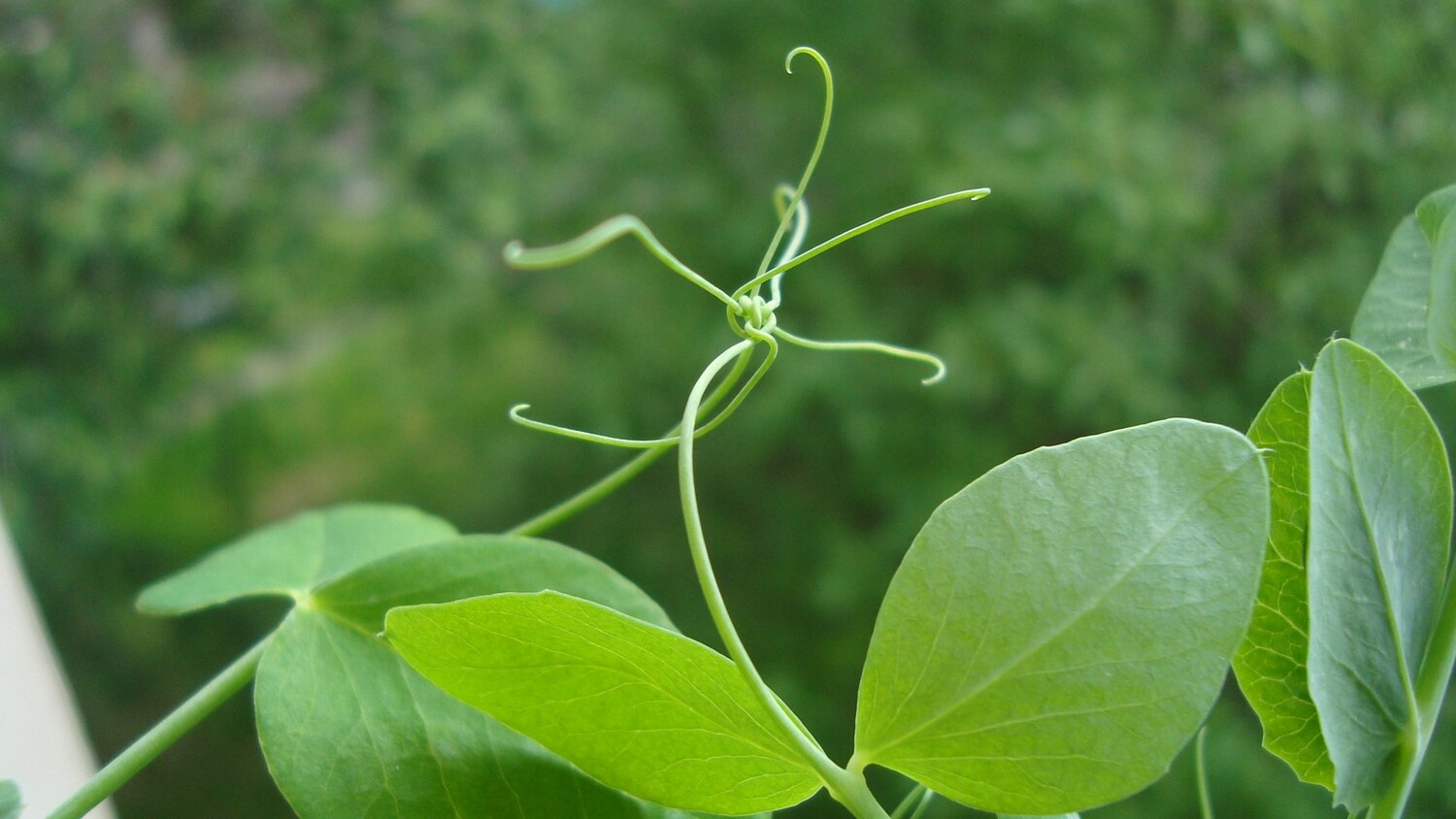

Усики листового происхождения

Усики гороха

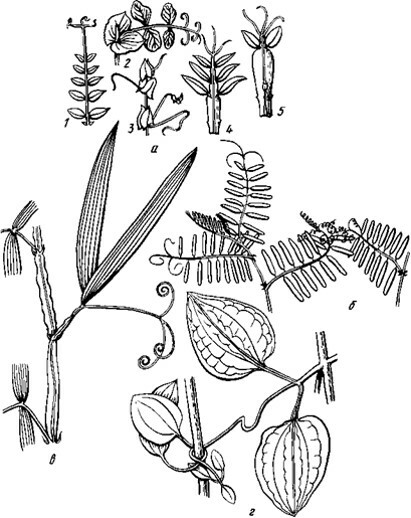

Усики листового происхождения;

а — происхождение усиков у представителей бобовых: 1 — горошек заборный; 2 —горох посевной;

3 — чина безлистная; 4 — чина клименум; 5 — чина желтоватая; б — горошек мышиный; в — чина

тингитанус; г — ломонос джунгарский

Чина желтоватая

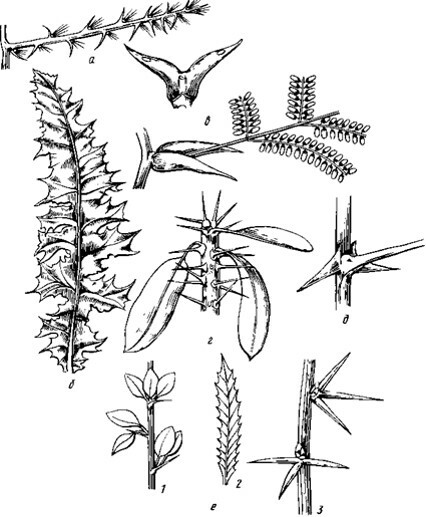

Колючки листового происхождения

Колючки кактуса

Кактус

Колючки листового происхождения:

а — спаржа спаржевидная; б — альфредия снежная; в — акация корнигера; г — молочай блестящий; д — робиния лжеакация (белая акация); е — барбарисы: 1 — тунберга; 2 — падуболистный; 3 — обыкновенный

Филлодии

Филлодии акации чернодревесной (Австралия)

Филлодии акации

Филлодии иглицы

Листья - ловчие аппараты

Росянка

Венерина мухоловка

Саррацения белолистная

Непентес

Мясистые листья

Алоэ

Толстянки

Метаморфозы побега

Колючки побегового происхождения

Гледичия

Мандарин

Колючки побегового происхождения:

а — гледичия обыкновенная: 1 — участок ствола с группами колючек; 2 — молодая мягкая колючка

с листьями (весна); б — сеянец акантосициоса ощетиненного; в — понцирус трехлисточковый;

г — терн (слива колючая); д — боярышник петушья шпора (осень)

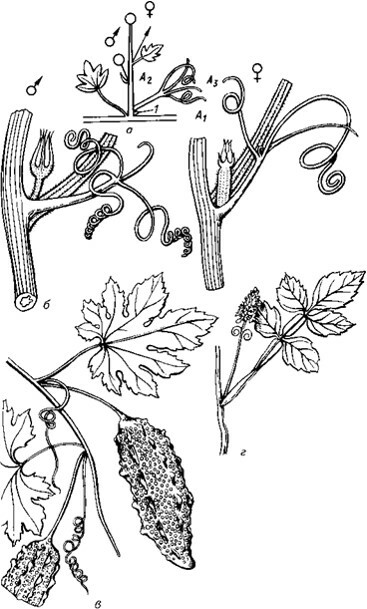

Усики побегового происхождения

Момордика (сем.Тыквенные)

Усики побегового происхождения:

а — сложный усик тыквенных (схема): А1— ось первого порядка с листом; А2, А3— пазушные побеги второго и третьего порядков; 1 — предлист второго порядка; б —сложные усики кабачка цуккини; в — простые усики момордики (индийского огурца); г — простые усики сержании прямой из нижних цветков соцветия

Кладодии и филлокладии

Кладодии зигокактуса

Филлокладии рускуса

Корневища

Корневище — многолетний подземный, иногда полупогруженный побег, являющийся органом возобновления и вегетативного размножения, а также вместилищем запасных продуктов. Запасные вещества, главным образом крахмал, откладываются в его стеблевой части. Образование корневища характерно для многих двудольных и однодольных травянистых многолетников, а также кустарничков (брусника, черника) и кустарников (бересклет, рябинник рябинолистный, дереза), относящихся к различным семействам всех континентов и разнообразных местообитаний. Появление корневища связано с потребностью растений укрыть почки возобновления от воздействия неблагоприятных условий года, наступающих периодически, — морозов, засухи. В связи с этим происходит полегание побегов и образование наиболее распространенного типа корневищ — плагиотропного, находящегося в почве или полупогруженного.

Манжетка обыкновенная. Корневище эпигеогенное (надземно рожденное, или погружающееся), когда надземный побег после отмирания листьев втягивается в почву придаточными корнями (медуница, копытень, земляника, манжетка, фиалка удивительная, гравилат)

Пырей ползучий - гипогеогенное (подземно рожденное), когда побег начинает рост под землей, имея лишь чешуевидные листья, поэтому первый участок изначально растущего побега сразу же становится корневищем, не проходя в онтогенезе фазы ассимилирующего побега (горошек мышиный, чина луговая, купена, ландыш, грушанка, канна, черника, брусника, пырей ползучий, осока волосистая, сныть обыкновенная, мятлик луговой, кострец безостый и др.).

Мать-и - мачеха: длиннокорневищные растения приурочены к достаточно увлажненным и хорошо аэрируемым почвам. Годичный прирост корневищ такого типа достигает 1...1,5 м (пырей ползучий, свинорой, мать-и-мачеха и др.); они с длинными междоузлиями, живут недолго и служат в основном для расселения и вегетативного размножения. Функция запасания у них выражена слабо.

У короткокорневищных растений (ирис, бадан, купена, канна) корневища толстые с короткими междоузлиями, длина которых обычно короче диаметра или не превышает его; годичный прирост невелик. Они служат вместилищами запасных питательных веществ и являются органами возобновления и вегетативного размножения. У растений, обитающих в илистом грунте (кубышка), развивается аэренхима. У некоторых растений корневища развиваются из придаточных почек на корнях (корневые отпрыски). Так, длинные цилиндрические корневища (корневые отпрыски) формируются у хрена. Их используют в качестве острой приправы к различным блюдам. У молокана татарского также формируются длинные (до 60 см) шнуровидные корневища — корневые отпрыски. Молодые корневища белые, несут сочные чешуи, старые — становятся коричневыми, покрываясь перидермой, чешуи на них засыхают. Они живут 11 лет.

Клубни

Надземные клубни - цикламен

Надземный клубень капусты кольраби

Корневищные клубни свойственны следующим растениям: таро (колоказия съедобная), маланга (ксантозомастрелолистная), куркума, аморфофаллус. Таро — травянистое растение с прикорневой розеткой листьев; культивируется в тропиках Старого и Нового Света. Подземный клубень (масса 1...4 кг) обычно один, представляет собой вертикальное корневище с сильно утолщенным стеблем, поверхность которого покрыта опробковевшими тканями

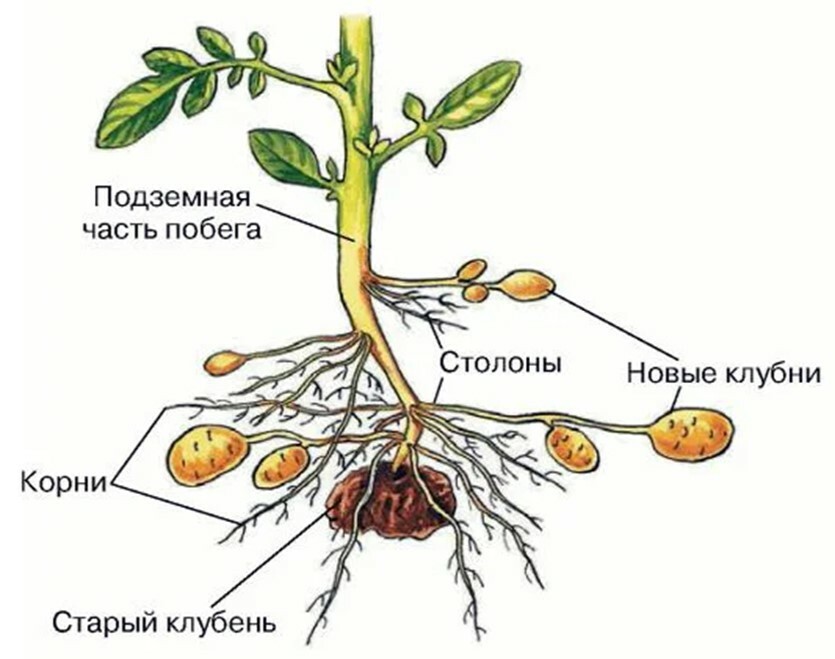

Клубни на столонах формируются у многих пищевых растений: картофеля, топинамбура (земляной груши), чистеца Зибальда, настурция клубненосная, кислица клубненосная

Столоны – это удлиненные подземные или надземные побеги, служащие исключительно для вегетативного размножения. Характеризуются удлиненными междоузлиями, придаточными почками и видоизмененными в виде чешуек листьями. На концах столонов образуются клебни (картофель) или розетки листьев (земляника).

Луковица

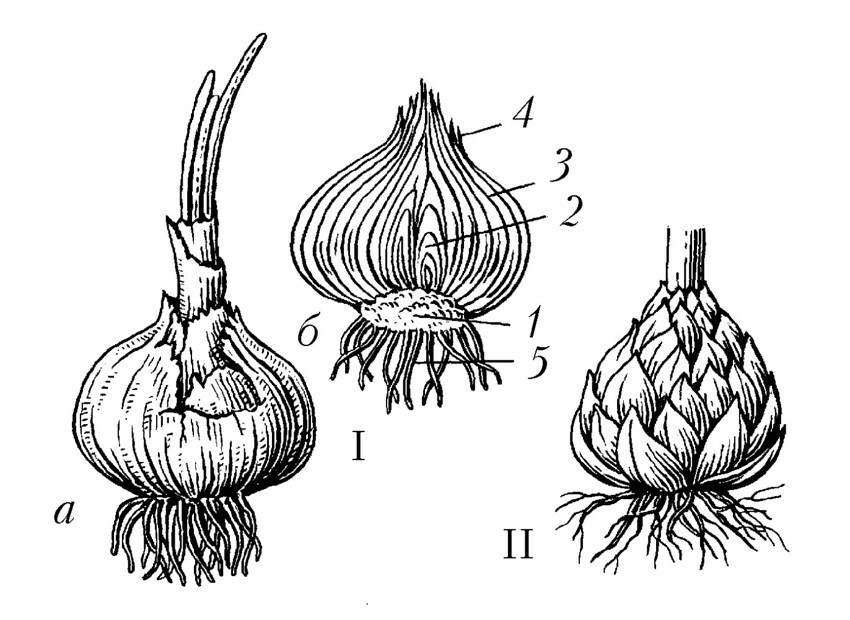

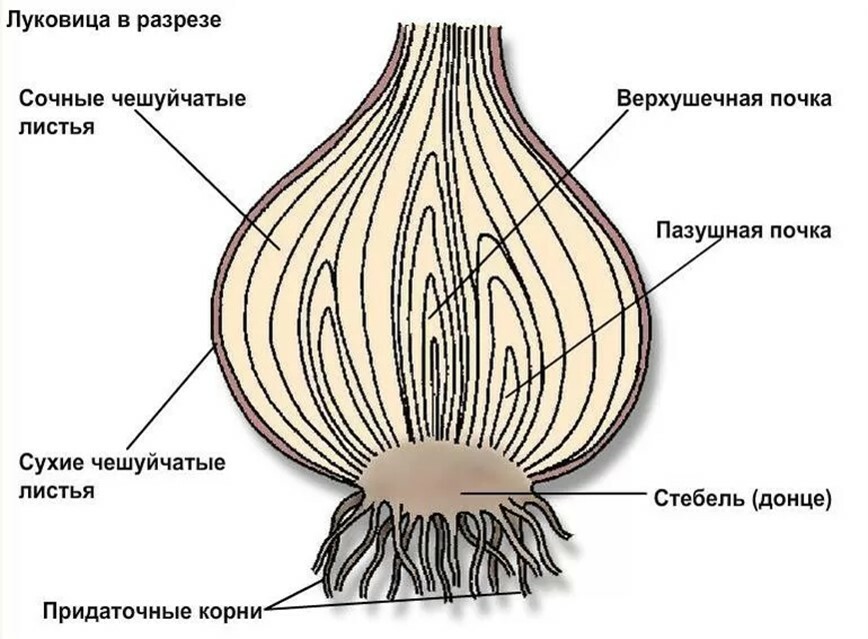

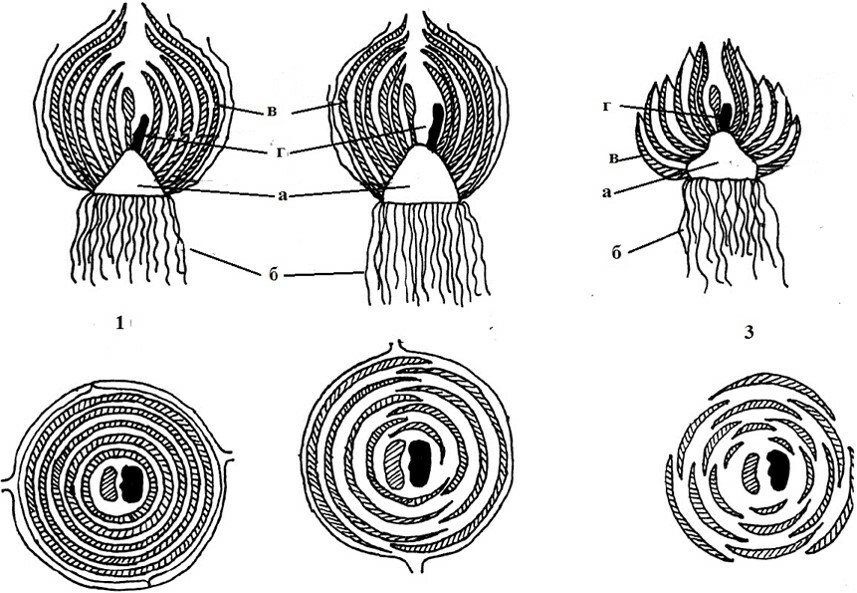

Луковица — подземный (реже надземный) побег, у которого уплощенный стебель (донце) с сильно укороченными междоузлиями несет мясистые, сочные чешуи, запасающие воду и питательные вещества (преимущественно углеводы). Луковица — орган возобновления и вегетативного размножения, это вегетативная часть монокарпического побега луковичных растений. Наружные чешуи луковицы истощаются, подсыхают и играют защитную роль. Луковицы характерны для однодольных расте¬ний ряда семейств: Лилейные, Амариллисовые, Ирисовые, но, как исключение, встречаются и у двудольных (виды рода Кислица и др.). Общее число луковичных растений превышает 3000 видов.

Лук, общий вид растений: 1 – репчатый, 2 – порей, 3 – шнитт, 4 – слизун, 5 – батун, 6 – многоярусный; луковицы (с поперечными разрезами): 7 – репчатого лука, 8 – шалота, 9 – многоярусного.

Типы луковиц: а — пленчатая (лук репчатый); б — ее продольный разрез: 1 — донце; 2 — верхушечная почка; 3 —мясистые чешуи; 4 — сухие чешуи; 5 — придаточные корни; в — черепитчатая (лилия)

1 – туникатная луковица, 2 – полутуникатная, 3 – имбрикатная или чешуйчатая: а –донце, б – корни, в – мясистые чешуи, г – верхушечная почка.

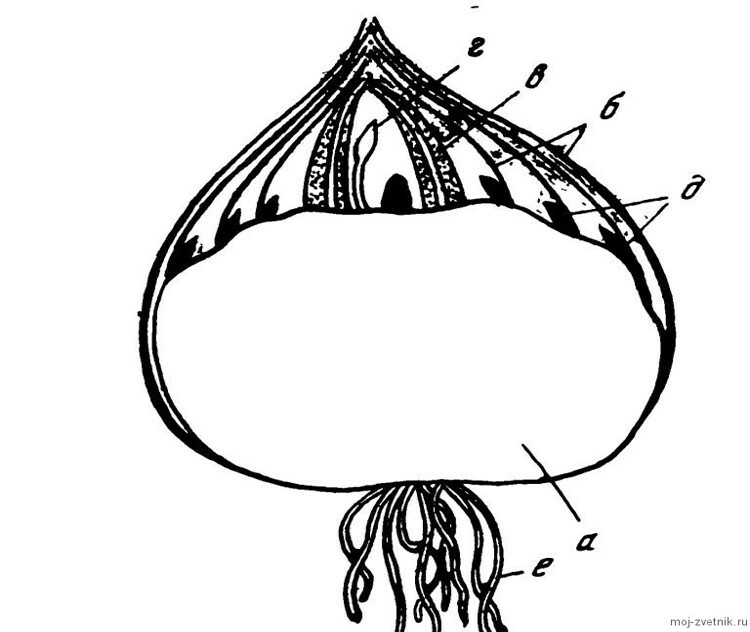

Клубнелуковица

Строение клубнелуковицы: а – разросшееся донце с запасом питательных веществ, б – пленчатые чешуи, выполняющие защитную функцию, в – сочные чешуи с запасом питательных веществ, г – будущее соцветие, д – пазушные почки, е – придаточные корни

Шпажник

Кочан

Кочан капусты

Контрольные вопросы по теме

1. Что такое лист?

2. Каковы функции листа?

3. Из каких частей состоит лист?

4. Чем полный лист отличается от неполного?

5. Какие листья называются сидячими?

6. Что такое прилистники, влагалище, раструб, язычок?

7. Растения каких семейств имеют раструб?

8. Чем простой лист отличается от сложного?

9. Что такое рахис?

10. Назовите формы листовой пластинки простого листа.

11. Чем отличается перистосложный лист от пальчатосложного?

12. Какие типы жилкования листьев бывают?

13. Каков онтогенез листа?

14. Чем отличается дорзовентральный лист от изолатерального?

15. Где располагается устьичный аппарат у листьев этих типов?

16. В чем разница между столбчатой и губчатой паренхимой?

17. Что такое мезофилл?

18. Каковы функции столбчатого мезофилла листа?

19. Каковы функции губчатого мезофилла?

20. Каково строение проводящих пучков в листе?

21. Какую роль выполняют моторные (двигательные) клетки эпидермы?

22. Какие особенности строения имеет мезофилл хвои?

23. Какие признаки строения листа говорят о приспособленности растений к засушливым условиям?

24. Какие типы листорасположения существуют?

25. Какие изменения происходят в листьях осенью?

26. Каково биологическое значение метаморфозов корня, стебля, листа?

27. Что является доказательством того, что клубень картофеля и луковица лука – это

видоизменения побега, а корнеплоды – корня?

28. Как отличить луковицу от клубнелуковицы?

29. Из каких органов могут образовываться колючки?

30. Чем отличается корнеплод от корнеклубня?

31. Какие типы луковиц бывают?

32. Как отличить колючки листового происхождения от колючек стеблевого

происхождения?

33. Какие существуют подземные видоизменения стебля?

34. Какие существуют надземные видоизменения стебля?

35. Как отличить корневище от корня?

36. Что такое кладодии и филлокладии, чем они отличаются друг от друга?

37. Что представляют собой чешуи луковицы лука?

38. Каковы особенности строения мясистого стебля суккулентов?

39. Как отличить клубень от корнеплода?

40. Какие запасающие видоизменения органов вам известны?