Лишайники

Отдел Лишайники — Lichenomycota

Морфологическая основа лишайника образована грибом, обеспечивающим защиту автотрофных компонентов от высыхания и действия крайних температур и снабжение их водой и минеральными солями. Гриб использует углеводы, синтезируемые фикобион- тами. Это МНогоатомные спирты в симбиозе с водорослями и глюкоза в симбиозе с цианобактериями. Выделение больших количеств спиртов происходит только под влиянием гриба в составе лишайника. Цианобактерии способны к азотфиксации, связанный азот передается грибу.

Гриб может питаться как сапротроф, переваривая отмерших фикобионтов и продукты их обмена, и как паразит, формируя гаустории, которыми он внедряется в клетки водорослей и поглощает их содержимое. Таким образом, партнерство в лишайнике является, скорее, контролируемым паразитизмом гриба на автотрофе, а не их симбиозом.

Лишайники могут существовать в самых неблагоприятных условиях, где отдельно ни тот ни другой их компонент не смог бы разви¬ваться. Лишайники первыми поселяются на голых скалах и бесплодных почвах. Виды лишайников, в состав которых входят азот- фиксирующие цианобактерии, особенно важны, так как обогащают почву соединениями азота.

Наиболее широко распространены лишайники в арктической и высокогорной тундре, где занимают огромные площади. В тайге также много лишайников; в сосновых борах они часто серым ков¬ром устилают почву, растут на стволах деревьев, свисают с ветвей.

Анатомия и физиология лишайников сильно отличаются от анатомии и физиологии грибов и/или водорослей и/или цианобактерий, которые составляют лишайник при выращивании отдельно от лишайника, как в естественных условиях, так и в культуре. Грибной компонент называется микобионтом. Фотосинтезирующий компонент, водоросли или цианобактерии, называется фотобионтом.Тело лишайника, не содержащее репродуктивных частей гриба, называется таллом. Таллом отличается от талломов гриба или водоросли, растущих отдельно. Гриб окружает клетки водоросли, часто заключая их в сложные грибные ткани, характерные только для лишайников.У многих видов гриб проникает в клеточную стенку водоросли, образуя проникающие ножки или гаустории, похожие на те, что образуются у патогенных грибов. Лишайники способны выживать при крайне низком содержании воды (пойкилогидрические). Однако для восстановления конфигурации мембран после периода обезвоживания требуется как минимум несколько минут.

Клетки водорослей или цианобактерий являются фотосинтезирующими и, как и у растений, преобразуют атмосферный углекислый газ в органические сахара, которыми питаются оба симбионта.Оба партнёра получают воду и минеральные питательные вещества в основном из атмосферы, с дождём и пылью. Грибной партнёр защищает водоросль, удерживая воду, служит более крупной площадью для поглощения минеральных питательных веществ и в некоторых случаях обеспечивает минералами, полученными из субстрата. Если в качестве основного партнёра или другого симбионта в дополнение к зелёным водорослям, как в некоторых трёхдольных лишайниках, присутствует цианобактерия, она может фиксировать атмосферный азот, дополняя деятельность зелёных водорослей.

Водорослевый компонент (фотобионт) лишайников принадлежит к отделам зеленых водорослей (34 рода), в меньшей степени – это синезеленые водоросли (цианобактерии) (10 родов, по другим данным – 8 родов), очень редко представители желтозеленых (род Heterococcus) и бурых (род Petroderma) водорослей.

В более 50 % случаев в качестве компонентов лишайников отмечены зеленые водоросли родов Trebouxia и Pseudotrebouxia. Реже в составе лишайников представлены такие зеленые водоросли, как Coccomyxa, Pleurococcus, Chlorella, Prasiola, Cladophora, Trentepohlia и др.

Из синезеленых водорослей (цианобактерий) в качестве фотобионта лишайников выступают представители родов Nostoc, Gloeocapsa, Scytonema, Stigonema, Chroococcus, Hyella, Calothrix, Dichothrix. Фотобионт бывает как одноклеточным (роды Chlorella, Trebouxia и др.), так и многоклеточным (роды Pleurococcus, Trentepohlia, Nostoc и др.), при этом трихомы в талломе лишайника обычно распадаются на отдельные участки. Виды одних названных родов – обычные, широко распространенные свободноживущие водоросли, других, например, Trebouxia, – преимущественно в талломах лишайников и очень редко в свободноживущем состоянии.

Морфологические особенности таллома

Вегетативное тело лишайника представлено талломом (слоевищем), очень разнообразным по форме и окраске. В зависимости от внешнего вида таллома различают накипные (корковые), листоватые и кустистые, реже лепрозные (чешуйчатые) и филаментозные (нитевидные) талломы. Типы талломов связаны между собой переходными формами.

Накипные (корковые) талломы представляют собой корочку, «накипь», плотные разбросанные или сближенные между собой бугорки, зернистый или порошковидный налет либо сплошную тонкую пленку. Например, Graphis, Lecanora, Lecidea. Накипное слоевище не образует нижней коры и ризоидов, а плотно срастается с субстратом с помощью своих сердцевинных гиф, поэтому отделить его без значительных повреждений очень трудно. Иногда слоевище развивается внутри субстрата, становится почти незаметным и тогда его присутствие можно обнаружить только по некоторому изменению в окраске субстрата или по наличию плодовых тел. Окраска накипных лишайников неяркая, поверхность порошковатая, зернистая, бугорчатая, реже гладкая. К накипным лишайникам относится до 80 % всех видов, встречающихся на земном шаре.

Листоватые талломы имеют вид чешуек или довольно крупных пластинок, прикрепляющихся к субстрату обычно на большей своей части с помощью отдельных гиф (ризоидов) или пучков гиф (ризин). Иногда таллом прикрепляется к субстрату с помощью мощного пучка гиф – гомфа (у видов родов Gyrophora, Umbilicaria и др.) или псевдогомфа (у видов родов Usnea, Evernia, Ramalina и др.). Гомф представляет собой слоевищный вырост в центре нижней поверхности слоевища, достигающий иногда шириной 1 см, чаще короткий, образованный гифами как сердцевинного, так и корового слоя. Псевдогомф образуется в том случае, если лишайник прикрепляется к субстрату только в одном месте и только гифами сердцевинного слоя. Листоватые талломы характеризуются ярко выраженной дорсовентральностью.

У форм, переходных между накипными и листоватыми, таллом в центре накипной, а по краю листоватый, отделяющийся от субстрата.

Рис.1. Типы талломов лишайников

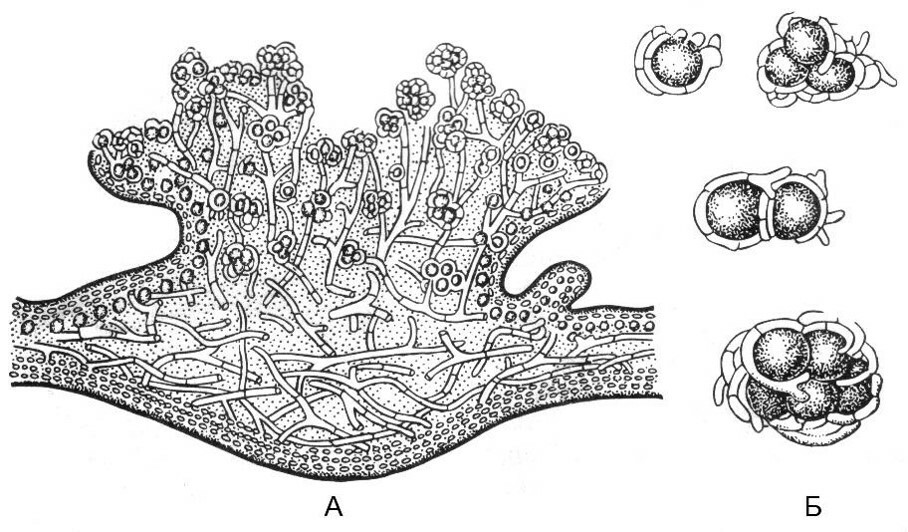

Внутреннее строение лишайников примитивно. У листоватых и кустистых лишайников с верхней и нижней сторон имеются плотные сплетения гиф, образующие коровые слои. У некоторых лишайников коровый слой наблюдается только с верхней стороны. Между коровыми слоями гифы переплетены более рыхло, образуя сердцевинный слой. У структурно более примитивных лишайников фикобионты равномерно распределены по всему сердцевинному слою и в этом случае относятся, как правило, к цианобактериям. Это гомеомерные талломы. У большинства же лишайников водоросли располагаются сразу под верхней корой, образуя так называемый гонидиальный слой, и относятся обычно к зеленым. Это гетеромерные талломы.

Рис.2. Анатомия лишайников: 1 – гетеромерный таллом – а – верхний коровый слой и нижний коровый слой, б –гонидиальный слой, содержащий водоросли, в – сердцевинный слой. 2, 3 – гомеомерные лишайники – фикобионт цианобактерии – а – коровый слой, г - ризины

Размножаются лишайники только вегетативно, чаще всего просто обломками таллома (фрагментация), но могут формироваться и специальные образования — изидии и соредии, состоящие из гиф гриба, оплетающих несколько клеток водорослей. Соредии формируются внутри слоевища, изидии — на его поверхности. Массовое образование соредий приводит к разрыву корового слоя, и соредии освобождаются. Изидии обламываются под действием ветра и дождя. Попадая в благоприятные условия, изидии и соредии развиваются в новые особи лишайника.

Грибы и водоросли, входящие в состав лишайника, способны размножаться самостоятельно: водоросли — делением клеток и образованием неподвижных спор, грибы — спорами, возникающими вегетативным, бесполым и половым путем. Водоросли, развившиеся из спор, могут жить самостоятельно. Споры грибов, прорастая, дают начало мицелию, который, не встретив соответствующей водоросли, развивается плохо.

Соредии (греч. soros – куча) представляют собой микроскопические комочки клеток водоросли, окружённые гифами гриба. Скопление соредий (они называются соралями) напоминают порошкообразную массу, которая покрывает сверху слоевище или окружает таллом по внешнему периметру. Соредии образуются в слоевище под верхней корой, в зоне водорослей. У разных лишайников процесс образования соредии происходит неодинаково, однако в общих чертах он всегда сводится к следующему. На месте образования соредий каждая клетка водорослей делится на несколько дочерних клеток. В то же время гифы гриба начинают сильно ветвиться, делятся на множество клеток и окружают каждую из дочерних клеток водоросли. В результате этого процесса под коровым слоем слоевища образуется масса водорослей, оплетенная коротковетвящимися многоклеточными гифами. Спустя некоторое время она распадается на отдельные клубочки, каждый из которых представляет собой соредий. Когда клубочков образуется очень много, их масса начинает давить на коровой слой лишайника, тот не выдерживает, разрывается и соредий выступают наружу, на поверхность слоевища. Здесь они образуют порошистую массу, которая легко сдувается и разносится ветром. Попавший в благоприятные условия соредий начинает разрастаться и сразу развивается в новое слоевище лишайника (Тахтаджян А.Л.,1974). Соредиями размножается главным образом высокоорганизованные лишайники (листоватые и кустистые), которые обычно не образуют плодовых тел. Обычно на поверхности слоевища соредий образуют скопления определенной формы, называемые соралями.

Изидии также свойственны листоватым и кустистым формам, но они образуются реже, чем соредии. Морфологически изидии представляют собой мелкие выросты на верхней поверхности таллома, внутри которых находятся водорослевые клетки, окружённые гифами. Снаружи изидии покрыты коровым слоем. Внешний вид изидии может быть самым разнообразным, но для каждого вида лишайников специфична определённая форма. Оторванные от слоевища изидии в благоприятных условиях разрастаются в новые слоевища. Однако значение изидий в размножении лишайников не так велико по сравнению с соредиями. Очевидно, это связано с тем, что обычно изидии не отрываются от слоевища так легко, как соредий, а обламываются лишь животными или человеком. Изидии не только служат для размножения, но и выполняют определенную роль в увеличении ассимиляционной поверхности слоевища лишайника .

Преимущество размножения лишайников соредиями и изидиями перед половым способом состоит в том, что в нем принимают участие оба компонента лишайника— и гриб, и водоросль.

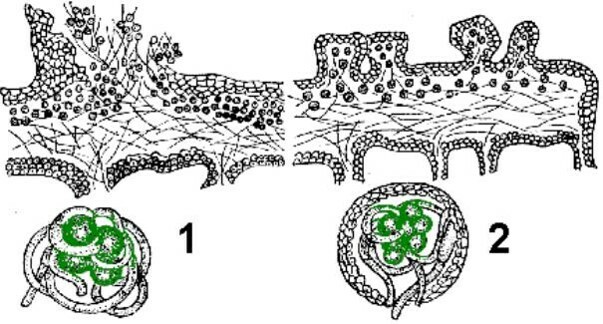

Рис.3. Соредии - 1 и изидии -2

Рис4. Сораль (А), отдельные соредии (Б)

Грибы и водоросли могут размножаться самостоятельно. В зависимости от систематического положения микобионта различают базидиальные и сумчатые лишайники. Базидиальные лишайники в качестве микобионта имеют базидиальные грибы. Это совсем небольшая группа (всего около 20 видов) имеет самостоятельное происхождение и распространена преимущественно в тропиках, хотя некоторые из них обитают в умеренном климате и даже в тундре. У небольшой группы лишайников споры образуются зкзогенно, на вершине удлиненно-булавовидных гиф — базидий. На верхушке базидий имеются четыре отростка — стеригмы, на концах которых развиваются четыре споры. Лишайники с таким образованием спор объединяются в группу базидиальных лишайников.

У сумчатых лишайников выделяют следующие основные типы плодовых тел: апотеции, гастротеции и перитеции. Большинство лишайников, свыше 250 родов, формируют открытые плодовые тела в виде апотециев — дисковидных образований.

Бесполое размножение микобионта с помощью конидий для лишайниковых грибов не характерно, однако они были обнаружены у немногих видов, например, некоторых представителей рода калоплака (Caloplaca). Чаще их образуют изолированные микобионты на искусственных средах. У некоторых видов имеются пикнидии. Утрата способа размножения с помощью спор, образованных бесполым путем, столь характерного для свободноживущих грибов, связано с тем, что у быстро развивающихся и недолговечных грибов образование конидий – это быстрая форма размножения в течение одного вегетационного периода, у лишайников же с их многолетними слоевищами и плодовыми телами этот сезонный способ размножения излишен.

У сумчатых лишайников выделяют следующие основные типы плодовых тел: апотеции, гастротеции и перитеции.Большинство лишайников, свыше 250 родов, формируют открытые плодовые тела в виде апотециев— дисковидных образований. Эти округлые дисковидные образования, напоминающие по виду маленькие блюдца, очень часто можно наблюдать на верхней поверхности слоевища накипных и листоватых лишайников или на концах лопастей кустистых слоевища. Обычно их диаметр не превышает 1—2 мм, но у некоторых листоватых и кустистых лишайников он может достигать 1—3 см, а у накипных — всего 0,1—0,5 мм. По форме апотеции чаще всего округлые, реже овальные; когда же несколько апотециев развивается рядом друг с другом, они нередко становятся угловатыми. У семейства артониевых (Arthoniaceae) они имеют форму звезд или неправильных пятен. Обычно апотеции образуются на верхней поверхности слоевища лишайников, плотно прирастая к ней своей нижней частью или возвышаясь над ней на тонкой маленькой или довольно длинной ножке (рис.). У некоторых лишайников они бывают целиком погружены в слоевище, например у солорин. Только у двух родов лишайников — нефрома (Nephroma) и нефромопсис (Nephromopsis)— апотеции образуются не на верхней, а на нижней стороне лопастей.

Рис. 5. Апотеции на талломе лишайника

Биология лишайников. Воду лишайники способны поглощать как из субстрата, так и всем талломом из воздуха. Поэтому наиболее успешно лишайники развиваются в туманных высокогорных и приполярных областях. Вода проводится капиллярно между гифами. Лишайники способны сохранять жизнь при полном высыхании, набухая и оживая после первого дождя. Их влажность может составлять лишь 2...10 % сухой массы, и тогда фотосинтез прекращается. В таком анабиозе некоторые виды могут выдерживать яркий солнечный свет, сильное нагревание и холод. Прекращение фотосинтеза связано с тем, что верхняя кора лишайника становится непрозрачной, высыхая, и не пропускает к водорослям солнечный свет. Влажный лишайник не способен переносить таких экстремальных условий. Во время дождя лишайники очень быстро поглощают воду (в три—пять раз больше своей массы). Фотосинтез идет наиболее интенсивно при влажности 65...90 %. Во многих местообитаниях влажность лишайников колеблется в течение суток и фотосинтез возможен лишь в течение нескольких часов после смачивания росой.

Лишайники светолюбивы. К субстрату нетребовательны, так как способны поглощать минеральные вещества из осадков и атмосферной пыли. Лишайники очень чувствительны к загрязнению воздуха и могут служить индикатором его чистоты. В местах, где воздух загрязнен дымом, копотью, сернистым газом, лишайники не растут. Их особая чувствительность к токсичным веществам связана с неспособностью выделять впитанные элементы. Видовой состав лишайников и скорость их роста используются как показатели степени загрязненности среды. Лишайники способны связывать тяжелые металлы на клеточных стенках, предотвращая разрушение цитоплазмы. Изучение их химического состава позволяет следить за присутствием тяжелых металлов и других загрязнителей вокруг промышленных центров. Лишайники используют и для контроля за выпадением радиоактивных осадков.

Разнообразие лишайников

Определить таксономический статус лишайников в системе живого мира довольно трудно. В настоящее время преобладает взгляд на лишайники как на лихенизированные грибы. Значительно меньше сторонников рассмотрения лишайников как самостоятельной группы организмов – симбиотрофной ассоциации. В этом случае они приобретают неопределённый статус – группа Lichenes. Иногда их рассматривают как самостоятельный отдел Mycophycophyta в царстве Fungi. В этом случае они имеют собственную систему.

Вследствие полифилетического происхождения (независимого возникновения лишайниковых ассоциаций в разных таксонах грибов), лишайники помещают среди сумчатых и базидиальных грибов; причем в некоторые порядки (Lecanorales, Verrucariales) входят только лихенизированные виды, но есть порядки (Ostropales, Dothideales), объединяющие лихенизированные и свободноживущие виды. При классификации используют обычные для сумчатых грибов признаки, например, строение сумок (унитуникатные, битуникатные) и плодовых тел.

Сумчатые лишайники включают виды, имеющие в качестве микобионта сумчатый гриб, образующий на талломе перитеции или апотеции. Сюда относится подавляющее большинство лишайников. Все сумчатые лишайники как лихенизированные грибы отнесены к 12 порядкам аскомикота.

Базидиальные лишайники включают виды с плодовыми телами базидиомицетов (гименомицеты). Морфологически они соответствуют свободноживущим базидиомицетам. При этом они повторяют форму их плодовых тел, которые в этом случае содержат слой водорослей. Плодовое тело формируется на рыхлой слизистой плёнке, состоящей из гиф гриба и клеток или коротких нитей водоросли. Такие лишайники часто факультативны и составляющие их гриб и водоросль могут существовать отдельно. В случае базидиальных лишайников симбиоз гриба и водоросли не приводит к образованию новых типов талломов, как у сумчатых лишайников. В них не обнаружены специфические лишайниковые вещества.

Все перечисленные особенности базидиальных лишайников указывают на их относительную эволюционную молодость. В этом случае симбиотические взаимоотношения водоросли и базидиального гриба не закрепились в процессе эволюции и не привели к образованию новых морфологических типов таллома и биосинтезу особых лишайниковых веществ. Базидиальные лишайники включают около 20 преимущественно тропических видов и изучены относительно мало.

Рис.6. Уснея борадатая

Рис.7. Цетрария - исландский мох - ягель

Рис.8. Пармелия бороздчатая

Рис.9. Стенная золотянка - ксантория

Рис.10. Кладония маргариткоцветная

Рис.11. Кладония лесная - ягель

Рис.12. Сосновый бор - беломошник

Рис.13. Ягель в тундре

Рис.14. Тундра

Рис.15. Аспициллия кустистая - манна небесная

Рис.16. Щелелистник обыкновенный

Значение и использование лишайников. Биологические особенности лишайников определяют их возможность поселяться на бесплодных горных породах и способствовать выветриванию. Как автогетеротрофные организмы лишайники одновременно аккумулируют солнечную энергию, создавая органическое вещество, и разлагают органические и минеральные вещества. Выделения лишайников растворяют не только известковые, но и кремнеземистые соединения. В трещинах и углублениях разрыхленной породы задерживаются пылеватые частицы, накапливается гумус. Первыми обычно поселяются накипные лишайники, вытесняемые позднее более крупными листоватыми и кустистыми, затем мхи, травы и, наконец, мелкие кустарники. Эта работа лишайников определяет их значение в природе.

Наибольшее экономическое значение имеют виды лишайников, объединенные под названием «ягель». Это олений лишайник, неправильно называемый оленьим мхом (Cladonia rangiferina, C.alpestris, C. sylvatica, C. mitis), а также исландский мох (Cetraria islandica) и другие виды цетрарий и алекторий. Эти кустистые лишайники широко распространены в тундре, где служат главным зимним кормом для северного оленя. Олени чувствуют запах лишайника под снегом и могут доставать его даже со значительной глубины. Вcледствие очень медленного отрастания лишайников на восстановление пастбищ требуется 10...30 лет. Наиболее ценные тундровые оленьи пастбища — кладониевые.

Используют лишайники также в медицине для получения слизистых отваров и в парфюмерии для изготовления духов (Evernia prunastri).

Лишайники, поселяющиеся на деревьях, не являются паразитами, но, безусловно, вредны, так как на них поселяются вредные насекомые. На ветвях и стволах деревьев в виде сероватых или чернобурых длинных косм растут различные виды уснеи (Usnaea bar- bataи др.)