Корень

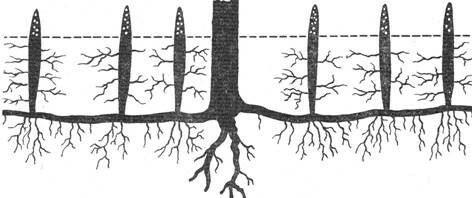

Корень (лат. radix) — осевой орган, обладающий радиальной симметрией и нарастающий в длину до тех пор, пока сохраняется апикальная меристема. От стебля корень морфологически отличается тем, что на нем никогда не возникают листья, а апикальная меристема, как наперстком, прикрыта корневым чехликом. Ветвление и заложение придаточных почек у корнеотпрысковых растений происходит эндогенно (внутриродно) в результате деятельности перицикла (первичной латеральной меристемы).

Функции корня. Корень поглощает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами; выполняет якорную роль, закрепляя растение в почве; служит вместилищем питательных веществ; принимает участие в первичном синтезе некоторых органических веществ; у корнеотпрысковых растений выполняет функцию вегетативного размножения.

Классификация корней. По происхождению корни делят на главный, придаточные и боковые. Корень, развивающийся из зародышевого корешка семени, называется главным; корни, возникающие на других органах растений (стебле, листе, цветке), называются придаточными. Роль придаточных корней в жизни травянистых покрытосеменных огромна, так как у взрослых растений (как однодольных, так и многих двудольных) корневая система в основном (или только) состоит из придаточных корней. Наличие придаточных корней на базальной части побегов дает возможность легко размножать растения искусственно — делением их на отдельные побеги или группы побегов с придаточными корнями.

Боковые корни образуются на главном и придаточном корнях. В результате их дальнейшего ветвления появляются боковые корни более высоких порядков. Чаще всего ветвление происходит до чет- вертого-пятого порядков.

Главный корень обладает положительным геотропизмом; под влиянием земного притяжения он углубляется в почву вертикально вниз; для крупных боковых корней характерен поперечный геотропизм, т. е. под действием той же силы они растут почти горизонтально или под углом к поверхности почвы; тонкие (всасывающие) корни геотропизмом не обладают и растут во всех направлениях. Рост корней в длину идет периодически — обычно весной и осенью, в толщину — начинается весной и заканчивается осенью.

Отмирание верхушки главного, бокового или придаточного корня иногда вызывает развитие бокового, растущего в том же направлении (в виде его продолжения).

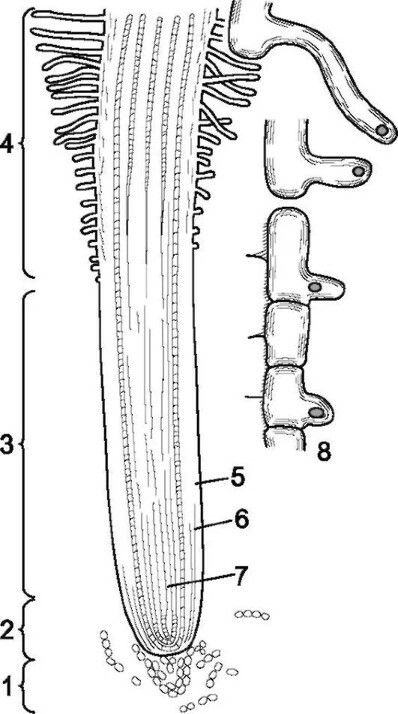

Зоны молодого корня — это разные части корня по длине, выполняющие неодинаковые функции и характеризующиеся определенными морфологическими особенностями.

Апикальная меристема корня защищена, словно живым наперстком, корневым чехликом (калиптрой). Он отсутствует лишь у некоторых водных растений и паразитов. Чехлик состоит из живых клеток и постоянно обновляется. Клетки корневого чехлика слущи- ваются и ослизняются, облегчая продвижение корня в почве. Под чехликом находится зона деления, представленная апикальной меристемой, в результате работы которой формируются все прочие зоны корня. Ее протяженность менее 1 мм. Выше располагается зона растяжения. В ней клетки почти не делятся, а сильно растягиваются (растут) вдоль оси корня, проталкивая его кончик в глубь почвы. Протяженность зоны растяжения несколько миллиметров. В пределах этой зоны начинается дифференциация первичных проводящих тканей. Зоны деления и растяжения объединяют в зону роста.

Зона корня, несущая корневые волоски, называется зоной всасывания. Название отражает ее функцию. В более старой части корневые волоски постоянно отмирают, а в молодой — постоянно образуются вновь. Эта зона имеет протяженность от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

Выше зоны всасывания, там, где исчезают корневые волоски, начинается зона проведения, которая простирается вдоль всей остальной части корня. По ней вода и растворы солей, поглощенные корнем, транспортируются в вышележащие органы растения. Строение этой зоны на разных ее участках неодинаково.

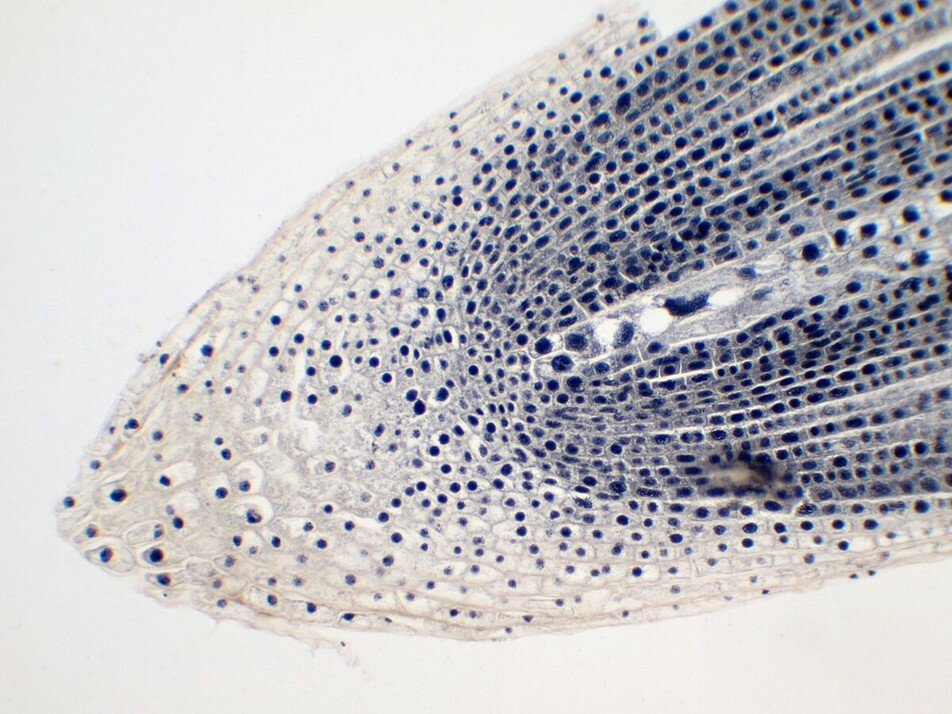

Верхушечная меристема корня с корневым чехликом

Рис.1. Зоня кончика корня. 1 - корневой чехлик (калиптра) (видны слущивающиеся клетки), 2 - конус нарастания корня - апекс, 3 - зона растяжения корня (состоят из меристемы, начинаются процессы первичной дифференцироваки), 4 - зона всасывания, 5 - дерматоген, 6 - периблема, 7 - плерома, 8 - формирование корневого волоска

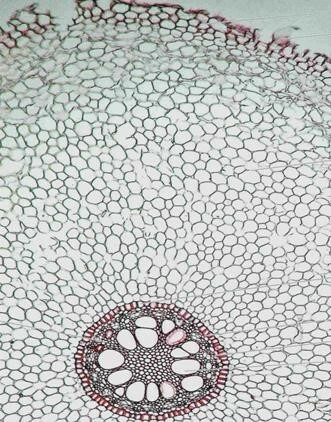

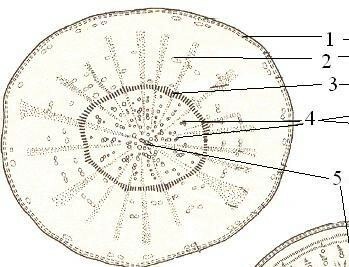

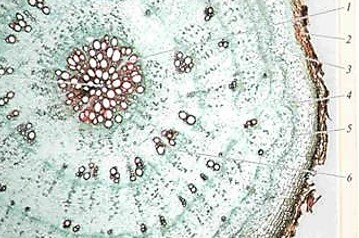

Пер вичное строение корня — дифференциация тканей корня происходит в зоне всасывания. По происхождению это первичные ткани, так как они образуются из первичной меристемы зоны роста. Поэтому микроскопическое строение корня в зоне всасывания называют первичным. При первичном строении в корне различают центральный цилиндр и первичную кору, покрытую одним слоем клеток с корневыми волосками — эпиблемой, или ризодермой. Клетки ризодермы вытянуты по длине корня. При их делении в плоскости, перпендикулярной продольной оси, образуются два вида клеток: трихобласты, развивающие корневые волоски, и ат- рихобласты, выполняющие функции покровных клеток. В отличие от клеток эпидермы они тонкостенные и кутикулы не имеют. Расположены трихобласты поодиночке или группами, их размеры и форма варьируют у разных видов растений. Корни, развивающиеся в воде, обычно не имеют корневых волосков, если же эти корни затем проникают в почву, волоски образуются в большом количестве. При отсутствии волосков вода проникает в корень через тонкие наружные стенки клеток.

Корневые волоски появляются в виде небольших выростов три- хобластов. Рост волоска происходит у его верхушки. Благодаря образованию волосков общая поверхность всасывающей зоны увеличивается в десять раз и более. Их длина 1...2 мм, а у злаков и осок она достигает 3 мм. Корневые волоски недолговечны. Продолжительность их жизни не превышает 10...20 дней. После их отмирания ризодерма постепенно сбрасывается. К этому времени подстилающий ее слой клеток первичной коры дифференцируется в защитный слой — экзодерму. Ее клетки плотно сомкнуты, после опадения ризодермы их стенки опробковевают. У некоторых растений, например у финиковой и других пальм, клетки экзодермы до появления в стенках суберина могут делиться тангентальными перегородками, и эта ткань становится многослойной. Нередко опробковевают и примыкающие к ней клетки мезодермы. Экзодерма функционально сходна с пробкой, но отличается от нее происхождением (не из феллогена) и расположением клеток. В мощно развитой экзодерме нередко встречаются пропускные клетки с неопробковевшими стенками. Остальная часть первичной коры — мезодерма, за исключением самого внутреннего слоя, дифференцирующегося в эндодерму, состоит из паренхимных клеток, наиболее плотно расположенных в наружных слоях. В средней и внутренней частях коры клетки мезодермы имеют более или менее округлые очертания, нередко самые внутренние клетки составляют радиальные ряды. Между клетками возникают межклетники, а у некоторых водных и болотных растений — довольно крупные воздухоносные полости. В первичной коре некоторых пальм встречаются одревесневшие волокна, или склереиды.

Клетки коры снабжают ризодерму пластическими веществами и сами участвуют в поглощении и проведении веществ, которые перемещаются как по системе протопластов (симпласту), так и по стенкам клеток (апопласту). Самый внутренний слой коры — эндодерма, которая выполняет роль барьера, контролирующего перемещение веществ из коры в центральный цилиндр и обратно.

Эндодерма состоит из плотно сомкнутых клеток, слегка вытянутых в тангентальном направлении и почти квадратных в поперечном сечении. В молодых корнях ее клетки имеют пояски Каспа- ри — участки стенок, характеризующиеся наличием веществ, химически сходных с суберином и лигнином. Пояски Каспари опоясывают поперечные и продольные радиальные стенки клеток посередине. Вещества, откладывающиеся в поясках Каспари, закрывают отверстия находящихся в этих местах плазмодесменных канальцев, однако симпластическая связь между клетками эндодермы на этой стадии ее развития и клетками, прилегающими к ней с внутренней и наружной сторон, сохраняется. У многих двудольных и голосеменных растений дифференциация эндодермы обычно заканчивается образованием поясков Каспари.

Центральный цилиндр корня состоит из двух зон: перицикли- ческой и проводящей. В корнях некоторых растений внутреннюю часть центрального цилиндра составляет механическая ткань, или паренхима, но эта «сердцевина» не гомологична сердцевине стебля, так как слагающие ее ткани имеют прокамбиальное происхождение.

Перицикл может быть однородным и неоднородным, как у многих хвойных, а из двудольных — у сельдерейных, у которых в пери- цикле развиваются схизогенные вместилища выделений. Он может быть однослойным и многослойным, как у грецкого ореха. Пери- цикл представляет собой меристему, так как он играет роль корнеродного слоя — в нем закладываются боковые корни, а у корнеотпрысковых растений — придаточные почки. Первичные проводящие ткани корня составляют сложный проводящий пучок, в котором радиальные тяжи ксилемы чередуются с группами элементов флоэмы. Его образованию предшествует заложение прокамбия в виде центрального тяжа. Дифференциация клеток прокамбия в элементы протофлоэмы, а затем и протоксилемы начинается на периферии, т. е. ксилема и флоэма закладываются эк- зархно, в дальнейшем эти ткани развиваются центростремительно

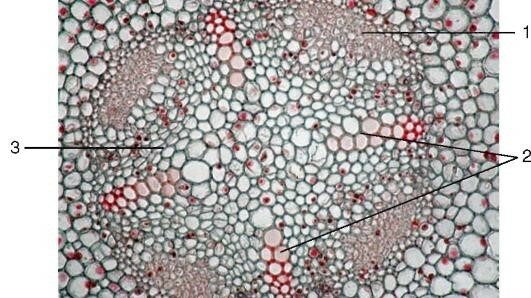

Корень ириса под микроскопом

Рис.2. Первичное строение корня ириса

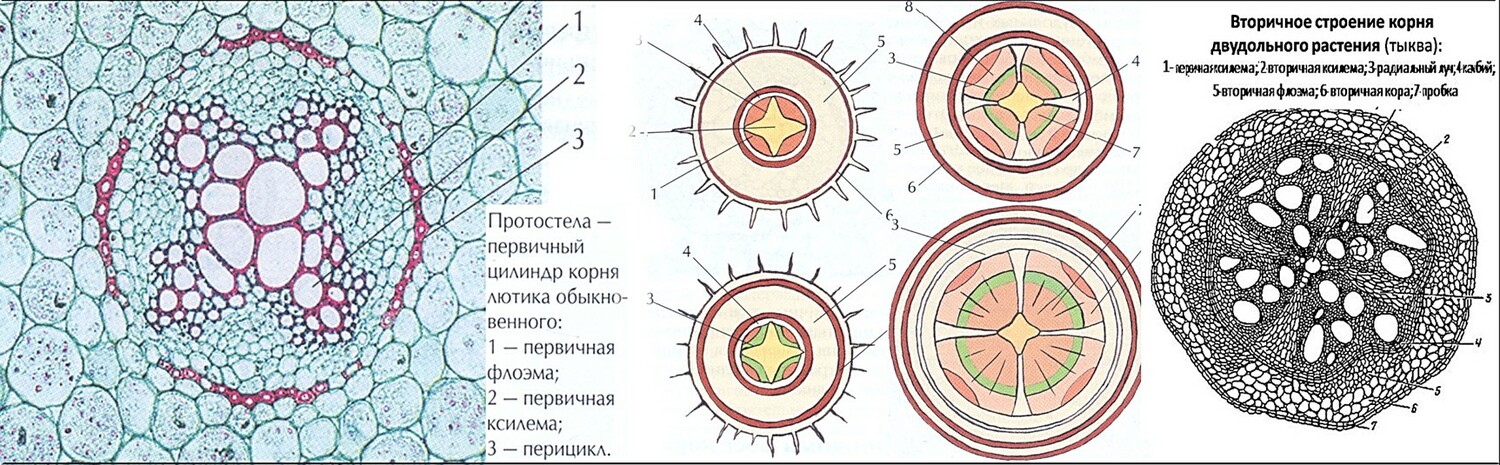

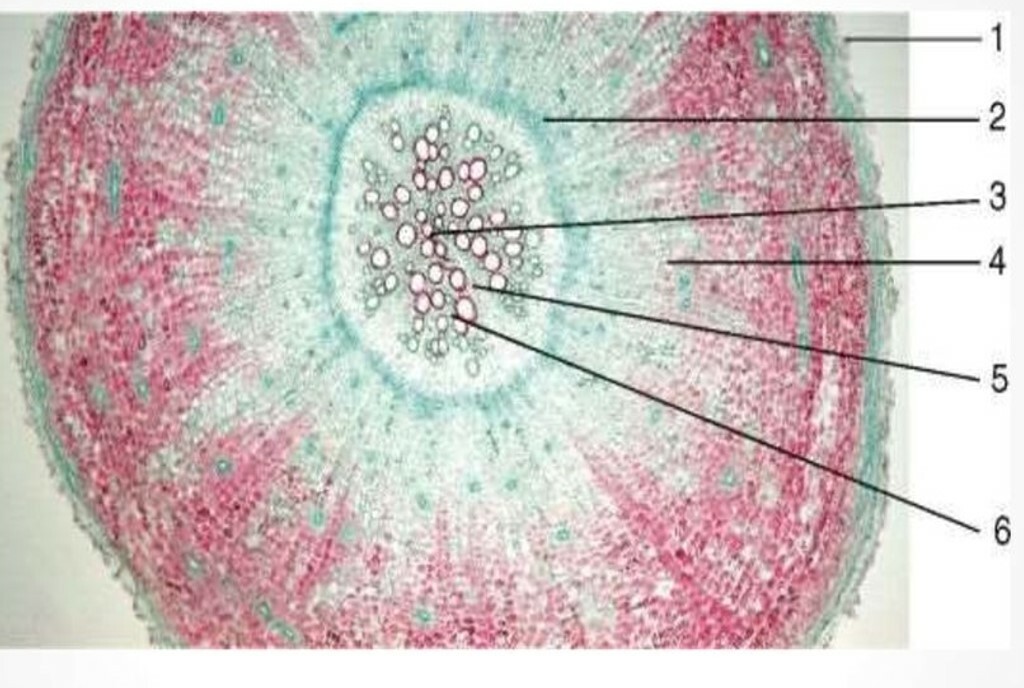

Центральный цилиндр корня тыквы. Формирование камбия. 1 - первичная флоэма, 2 - первичная ксилема, 3 - формирующийся камбий

У однодольных и папоротниковидных первичное строение корня сохраняется в течение всей жизни (вторичное строение у них не формируется). С увеличением возраста однодольных растений у корня происходят изменения первичных тканей. Так, после слу- щивания эпиблемы покровной тканью становится экзодерма, а затем, после ее разрушения, — последовательно слои клеток мезодермы, эндодермы и иногда перицикл, стенки клеток которых оп- робковевают и одревесневают. В связи с этими изменениями старые корни однодольных имеют меньший диаметр, чем молодые.

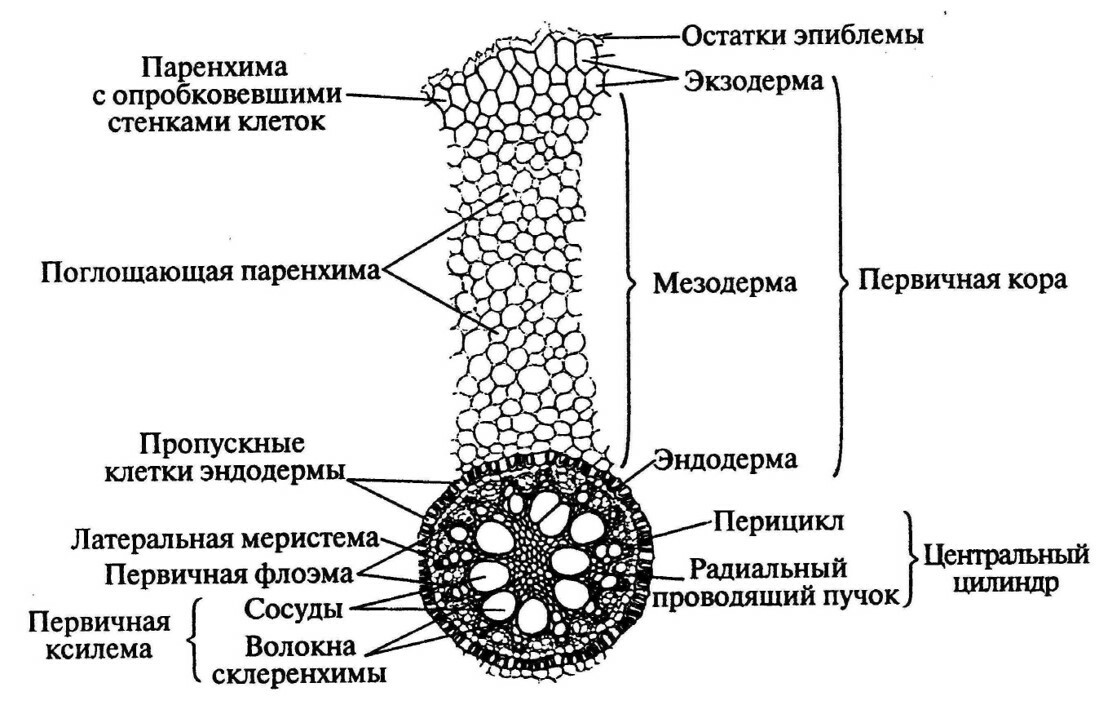

Отдельные участки камбия в виде дуг возникают из прокамбия или тонкостенных паренхимных клеток с внутренней стороны тяжей флоэмы между лучами первичной ксилемы. Число таких участков равно числу лучей первичной ксилемы. Клетки перицикла, находящиеся против тяжей первичной ксилемы, делясь в тангентальной плоскости, дают начало участкам камбия, замыкающего его дуги.

Обычно еще до появления камбия перициклического происхождения дуги камбия начинают откладывать внутрь клетки, дифференцирующиеся в элементы вторичной ксилемы, прежде всего широкопросветные сосуды, а наружу — элементы вторичной флоэмы, отодвигающие к периферии первичную флоэму. Под давлением образовавшейся вторичной ксилемы камбиальные дуги выпрямляются, затем становятся выпуклыми, параллельными окружности корня.

В результате деятельности камбия снаружи от первичной ксилемы между концами ее радиальных тяжей возникают коллатеральные пучки, отличающиеся от типичных коллатеральных пучков стеблей отсутствием в них первичной ксилемы. Камбий перициклического происхождения продуцирует паренхимные клетки, совокупность которых составляет довольно широкие лучи, продолжающие тяжи первичной ксилемы.

Корень тыквы: 1 - флоэма, 2 - камбий, 3 - сосуды вторичной ксилемы, 4 - первичная ксилема, 5 - сердцевинный луч, 6 - паренхима коры

Рис.3. Вторичное строение корня тыквы (Cucurbita sp.) на поперечном срезе (по И.И. Андреевой, Л.С. Родман, 2003):

- 1 — первичная ксилема; 2 — вторичная ксилема;

- 3 — паренхимный луч; 4 — камбий (а, б — соответственно перициклического и прокамбиального происхождения); 5 — вторичная флоэма;

- 6 — первичная флоэма; 7 — перидерма

В корнях с вторичным строением первичной коры, как правило, нет. Это связано с заложением в перицикле по всей его окружности пробкового камбия — феллогена, отделяющего при тангентальном делении наружу клетки пробки (феллемы), а внутрь — клетки фел- лодермы. Непроницаемость пробки для жидких и газообразных веществ вследствие суберинизации стенок ее клеток и является причиной отмирания первичной коры, теряющей физиологическую связь с центральным цилиндром. Впоследствии в ней появляются разрывы и она опадает — происходит линька корня

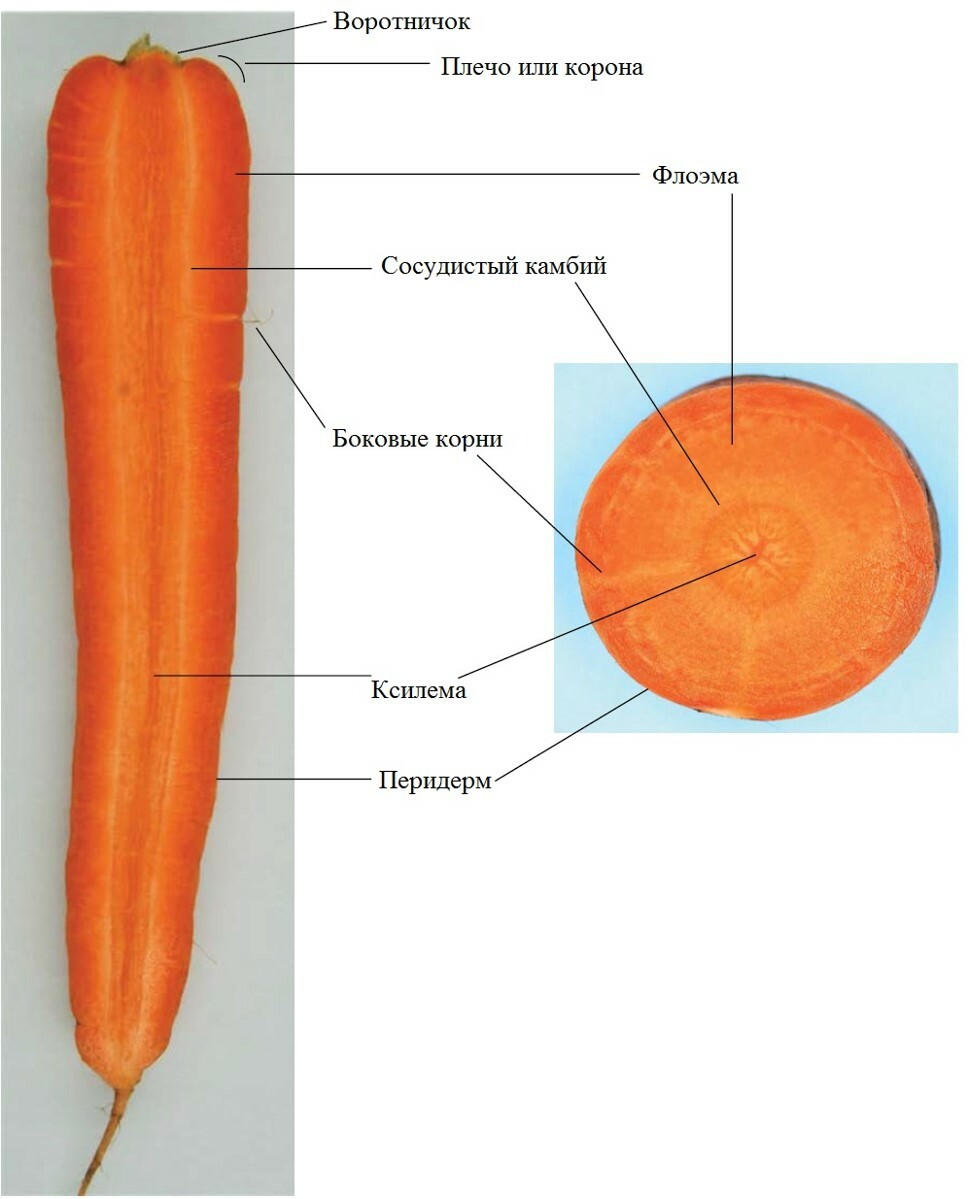

Корнеплод — агрономический термин, который является лишь образным выражением. Однако он широко распространен и в отечественной ботанической литературе.

Корнеплод — это осевая ортотропная структура, образованная утолщенным гипокотилем (шейкой), базальной частью главного корня (собственно корнем) и вегетативной частью главного побега (головкой), представленной прикорневой розеткой (рис. 41). В пределах вида у сортов корнеплодных растений соотношение этих частей различно. У сортов с уплощенными или шаровидными корнеплодами большая часть представлена разросшимся гипокотилем (свекла Египетская, редис Ранний красный, пастернак Круглый и др.); у длиннокорнеплодных сортов этих же видов корнеплод состоит главным образом из утолщенной базальной части главного корня (морковь, свекла Эрфуртская, редис Красный великан, пастернак Студент и др.).

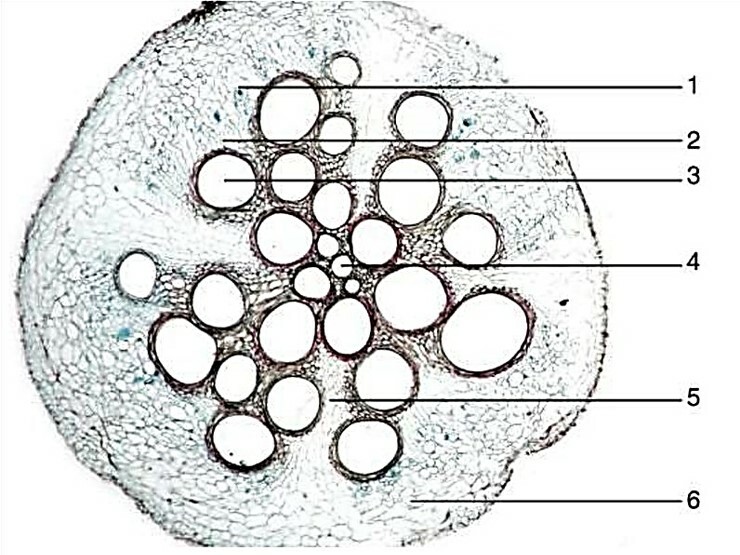

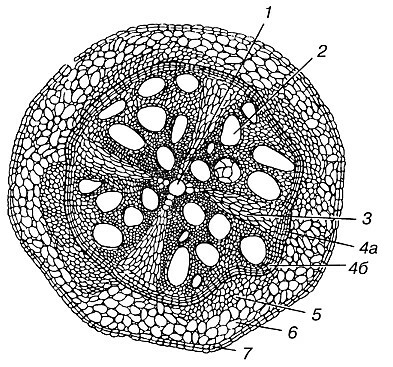

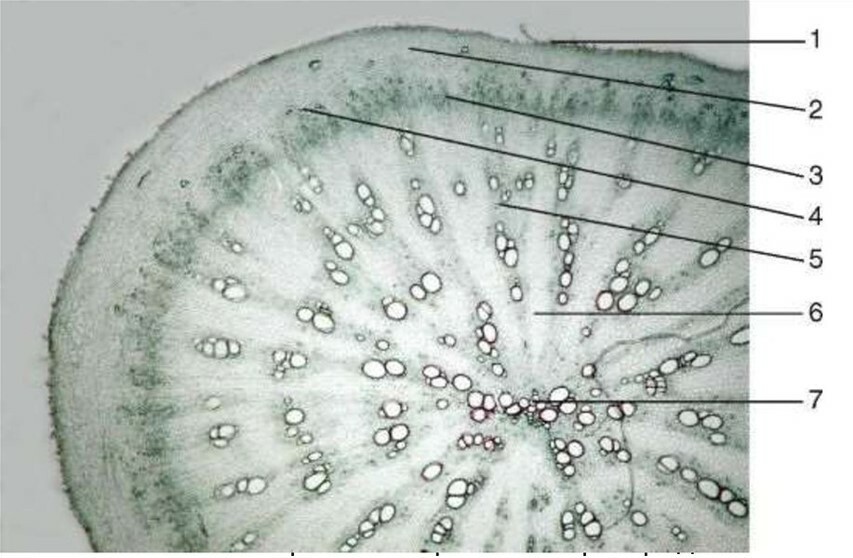

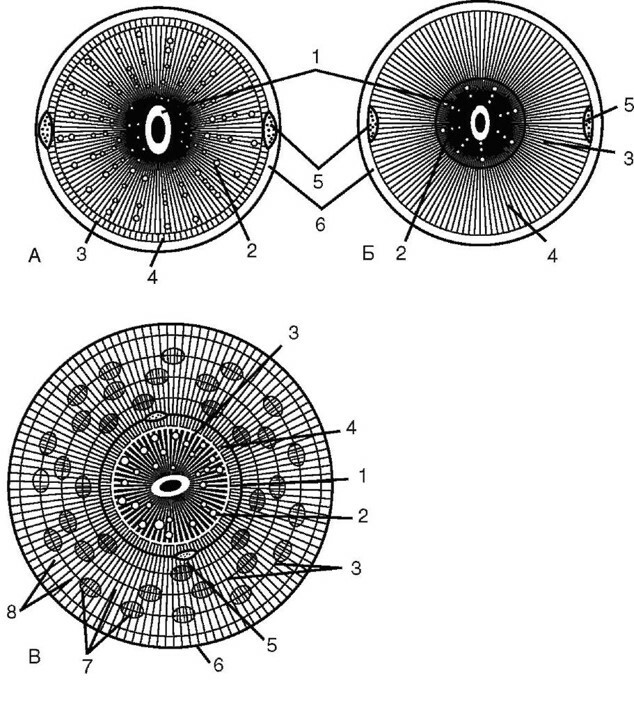

Корнеплоды растений семейств Сельдерейные (морковь, пастернак, петрушка, сельдерей и др.) и Капустные (репа, редька, редис и др.) имеют вторичное анатомическое строение. Первичная ксилема у корней тех и других диархная. Различия заключаются в соотношении по диаметру корнеплода флоэмы и ксилемы. У растений семейства Сельдерейные запасающая паренхима сильнее всего развита во флоэме, а у семейства Капустные — в ксилеме. У свеклы (семейство Маревые) утолщение корня происходит своеобразно. Первичная ксилема у корня свеклы также диархная. Переход к вторичному анатомическому строению происходит обычным путем.

Строение корнеплода моркови. 1 - перидерма, 2 - вторичная флоэма,3 - камбий,4 - вторичная ксилема,5 - первичная ксилема.

Корнеплод петрушки: 1 - перидерма, 2 - камбий, 3 - диархная первичная ксилема, 4 - флоэма, 5 - сердцевинный луч, 6 - вторичная ксилема.

Микропрепарат корнеплода редьки. 1 - перидерма, 2 - паренхима вторичной коры, 3 - камбий, 4 - флоэма, 5 - разросшаяся вторичная ксилема, 6 - сердцевинный луч, 7 - диархная первичная ксилема

Корнеплод свеклы: 1 – сердцевинный луч; 2 – перидерма; 3 – паренхима вторичной коры; 4 – флоэма; 5 – камбиальное кольцо; 6 – разросшаяся вторичная ксилема; 7 – лучи первичной ксилемы.

Рис. 4. А - тип редьки; Б - тип моркови; В - тип свеклы;

1 - первичная ксилема; 2 - вторичная ксилема; 3 - камбий; 4 - вторичная флоэма; 5 - первичная флоэма;

6 - перидерма; 7 - проводящие пучки; 8 - запасающая паренхима

Видоизменения корня

Клубеньки на корнях бобовых

Дыхательные корни - пневматофоры

Ходульные корни. Мангровые заросли

Досковидные корни. Столбовидные. Баньян

Досковидные корни. контрфорсы

Ходульные корни

Крневые клубни (корневые шишки) георгина

Контрактильные (втягивающие) корни лилии

Микориза

Контрольные вопросы по теме

1. Каковы функции корня?

2. Каково происхождение главного, придаточных и боковых корней?

3. Что такое корневая система?

4. Какие типы корневых систем по происхождению существуют?

5. Какие существуют формы корневых систем и отдельных корней?

6. Какие существуют типы корней по отношению к субстрату?

7. Каково строение и функции корневого чехлика?

8. Что представляет собой зона роста корня?

9. Какую функцию выполняют корневые волоски?

10. Из каких слоев клеток состоит конус нарастания корня?

11. Какие ткани корня формируются из дерматогена, какие - из плеромы и периблемы?

12. В какой зоне корня можно наблюдать первичное строение и почему оно так называется?

13. Из каких тканей состоит первичная кора корня?

14. Каково строение и функции эпиблемы?

15. Каков механизм поступления в корень воды и минеральных солей?

16. Что представляет собой мезодерма и каково ее строение и функции?

17. Какие особенности строения имеет эндодерма, и каковы ее функции?

18. Из чего состоит центральный цилиндр корня?

19. Что такое перицикл?

20. Что такое пропускные клетки?

21. У каких растений встречаются пояски и пятна Каспари?

22. Какой тип проводящего пучка свойственен корню при первичном строении?

23. Корни каких растений имеют только первичное строение и у каких растений первичное строение корня сменяется вторичным?

24. В какой зоне корня у двудольных растений можно наблюдать первичное строение, и в какой - вторичное?

25. Почему вторичное строение корня называется вторичным?

26. С чем связан переход от первичного строения ко вторичному?

27. Где закладывается камбий при переходе ко вторичному строению и из каких тканей он образуется?

28. Почему сформировавшееся кольцо камбия неоднородно по происхождению?

29. Какие ткани дифференцируются из камбия паренхимного и перициклическиго происхождения?

30. Что происходит с первичной корой при переходе ко вторичному строению корня?

31. Как происходит формирование перидермы корня?

32. Из каких комплексов тканей состоит корень при вторичном строении?

33. В чем отличие корнеплода от корневого клубня?

34. Из каких частей растения образуется корнеплод?

35. В чем сходство и различие в строении корнеплода моркови и редьки?

36. В чем отличие строения корнеплода моркови и свеклы?

37. В каких частях корнеплода откладываются запасные вещества у моркови, редьки и свеклы?

38. В чем отличие эктотрофной микоризы от эндотрофной?

39. В какой части корня поселяются клубеньковые бактерии?

40. Какие существуют видоизменения корня и какие функции они выполняют?