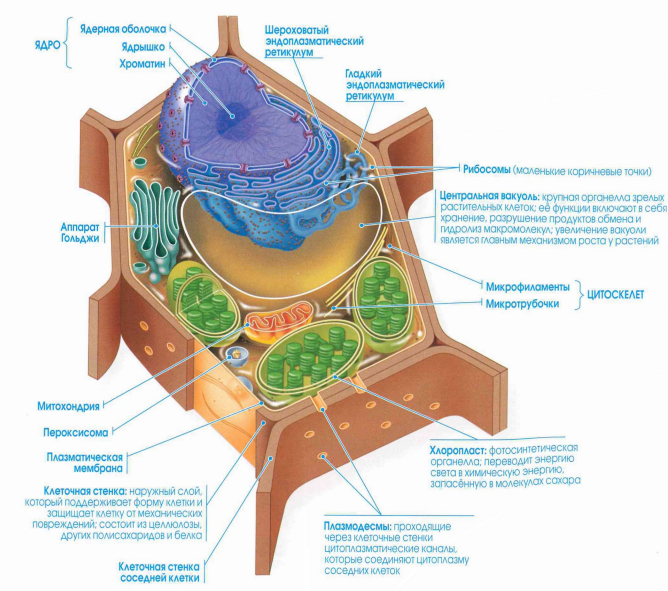

Растительная клетка

Во взрослой растительной клетке (рис. 1.1) выделяют протопласт иего произ водные — целлюлозную клеточную стенку (оболочку), вакуоль и включения. Про¬ топласт — это живое содержимое растительной клетки. Он включает цитоплазму и клеточное ядро. В состав цитоплазмы входят гиалоплазма — внутренняя жидкая среда клетки и погруженные в нее клеточные органеллы. В гиалоплазме находятся различные по своим функциям клеточные органеллы: двумембранные — митохондрии и пластиды; одномембранные — диктиосомы, эндоплазматическая сеть (ЭПС), микротельца, лизосомы, жгутики и ундулиподии; немембранные — рибосомы, сферосомы, микротрубочки, микрофиламенты.

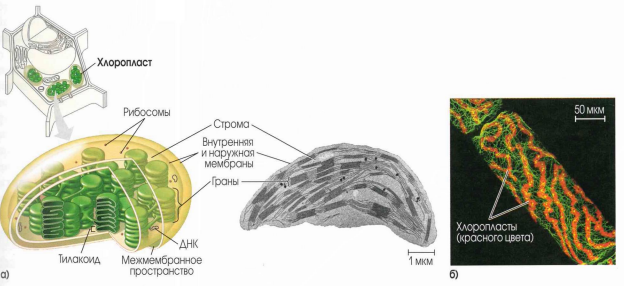

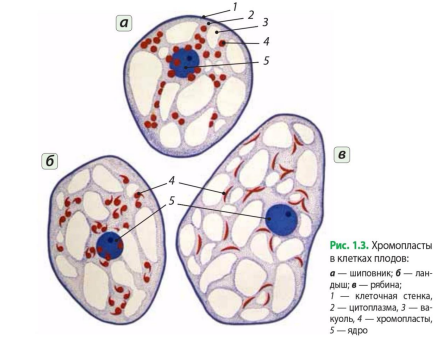

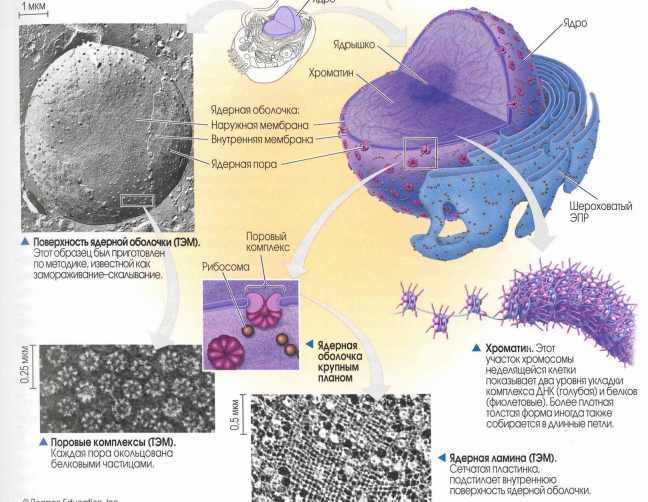

Митохондрии— от греч.митос— нить,хондрион — зерно (см.рис. 1.1).Основная функциямитохондрий— выработка энергии в виде АТФ. Формамитохондрийможет быть различной: от овальной, палочковидной до нитевидной. Митохондрия ограничена наружной мембраной, которая в основном имеет то же строение, что и плазматическая мембрана. Внутренняямембрана митохондрийобразует выросты— кристы. Во внутреннем содержимом — матриксе — находятся рибосомы, РНК, кольцевая молекула ДНК и фосфатные гранулы. Пластиды представлены хлоропластами, хромопластами и лейкопластами. Хлоропласт — крупная двумембранная пластида, в которой протекает фотосинтез (см. рис. 1.1,рис. 1.2). Содержит светочувствительные пигменты: хлорофиллы, каротиноиды и ксантофиллы. Хлоропласт заполнен студнеобразным веществом — это матрикс, или строма. В строме находится система мембран — тилакоидов, собранных в стопки— граны. В них может откладываться крахмал. В тилакоидах протекает световая фаза фотосинтеза, включающая процессы циклического и нециклического фосфорилирования и фотолиза воды под действием квантов света. Строма содержит рибосомы,РНК, кольцевуюмолекулуДНК икапелькимасла. В строме протекает темновая фаза фотосинтеза: непосредственный синтез углеводов. Хлоропласты обладают способностью превращаться в хромопласты (пожелтение листьев) или влейкопласты (при помещении растения втемноту). Хромопласт — окрашенная пластида (рис. 1.3), содержащая пигменты каротиноиды (оранжевые) и ксантофиллы (желтые). Хромопласты являются конечным этапом в развитии пластид, поэтому у них, как правило, отсутствует внутрен¬ няямембранная система. От хлоропластов они отличаются меньшими размерами и разнообразной формой. Больше всего хромопластов содержится в плодах томата, красного перца, в цветках, яркая окраска которых служит для привлечения насекомых и птиц, участвующих в опылении растений и распространении семян. Лейкопласт — бесцветная пластида, не содержащая пигментов. Лейкопласты отличаются от хлоропластов более слабым развитием мембранной системы и редким расположением одиночных тилакоидов. Лейкопласты могут превращаться в хлоропласты и хромопласты. Лейкопласты приспособлены для хранения запасных питательных веществ, поэтому их особенно много в запасающих органах: корнях, семенах и в молодых листьях. В амилопластах находится запасной крахмал, в олеопластах — липиды, в протеинопластах — белки. Ядро — самая крупная органелла, заключенная в оболочку из двух мембран, пронизанная ядерными порами. В ядре находится хроматин: гетерохроматин (компактный, менее активный) и эухроматин (диффузный, активный) — в такой форме раскрученные хромосомы находятся в интерфазе. Хромосомы содержат нуклеиновую кислоту ДНК, отвечающую за наследственность. ДНК эукариот образует комплекс с гистоновыми белками и содержит информационно-функциональные участки — гены. Деление ядра лежит в основе размножения клеток. Внутри ядра находится хорошо заметная округлая структура — ядрышко, в нем происходит синтез рибосомальной РНК (рРНК). В ядре может быть одно или несколько ядрышек твердых структур, отвечающих за образование рибосом и состоящих из твердого вещества - рРНК.

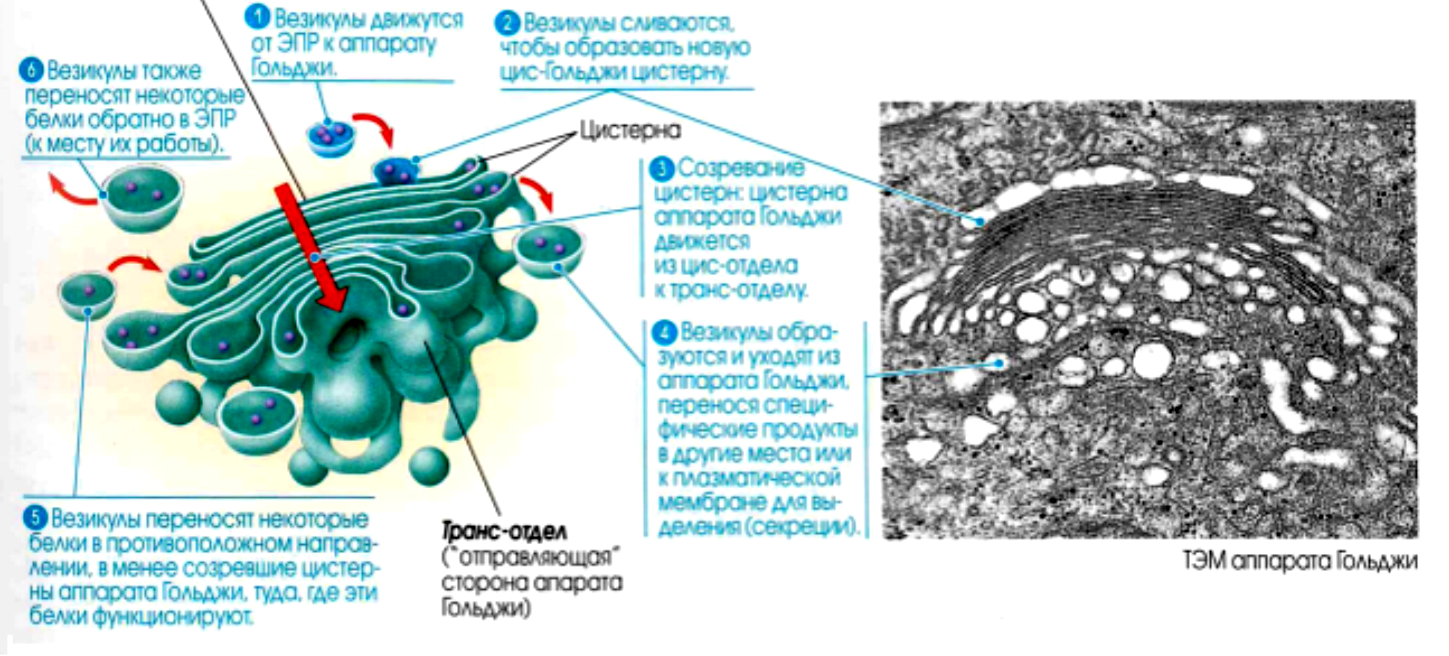

Эндоплазматическая сеть или эндоплазматический ретикулюм (ЭПС) — система уплощенных одномембранных мешочков — цистерн — в виде трубочек и пластинок, образующих единое целое с наружной мембраной ядерной оболочки (см. рис. 1.1). Различают два типа ЭПС: если на ее поверхности имеются рибосомы, она называется шероховатой, или гранулярной, при отсутствии рибосом — гладкой. На мембранах шероховатой ЭПС синтезируются белки, на мембранах гладкой ЭПС — вещества небелковой природы (углеводы, липиды). Диктиосома (аппарат Гольджи) представляет собой стопку уплощенных од¬ номембранных мешочков — цистерн (см. рис. 1.1). На одном конце стопки мешочки образуются непрерывно, а с другого — отшнуровываются в виде пузырьков Гольджи. Стопки могут существовать также в виде дискретных диктиосом. Диктиосомы участвуют в процессах секреции и синтеза углеводов (растительная клеточная стенка); в них образуются первичные лизосомы. Многие ферменты, синтезируемые на ЭПС, претерпевают модификацию в цистернах и транспортируются пузырьками Гольджи.

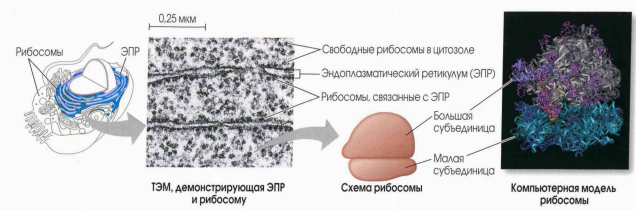

Рибосомы — очень мелкие немембранные органеллы, состоящие из двух субчастиц (единиц) — большой и малой. рРНК и белок содержатся в рибосомах. Рибосомы располагаются в цитоплазме либо свободно, либо прикрепляются к мембранам ЭПС (шероховатая ЭПС). Функция - синтез белка.

Хлоропласт

Митохондрии

Рибосомы

Рис.1.2. Движение цитоплазмы в растительной клетке

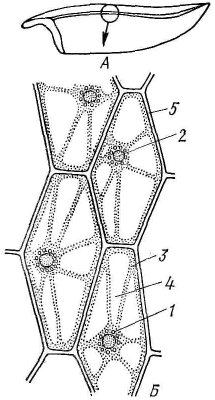

Рис. 1.4. Строение эпидермы листа традесканции: 1 - лейкопласты, 2- приядерный слой цитоплазмы, 3 цитоплазма, вакуоли, 5 - клеточная стенка

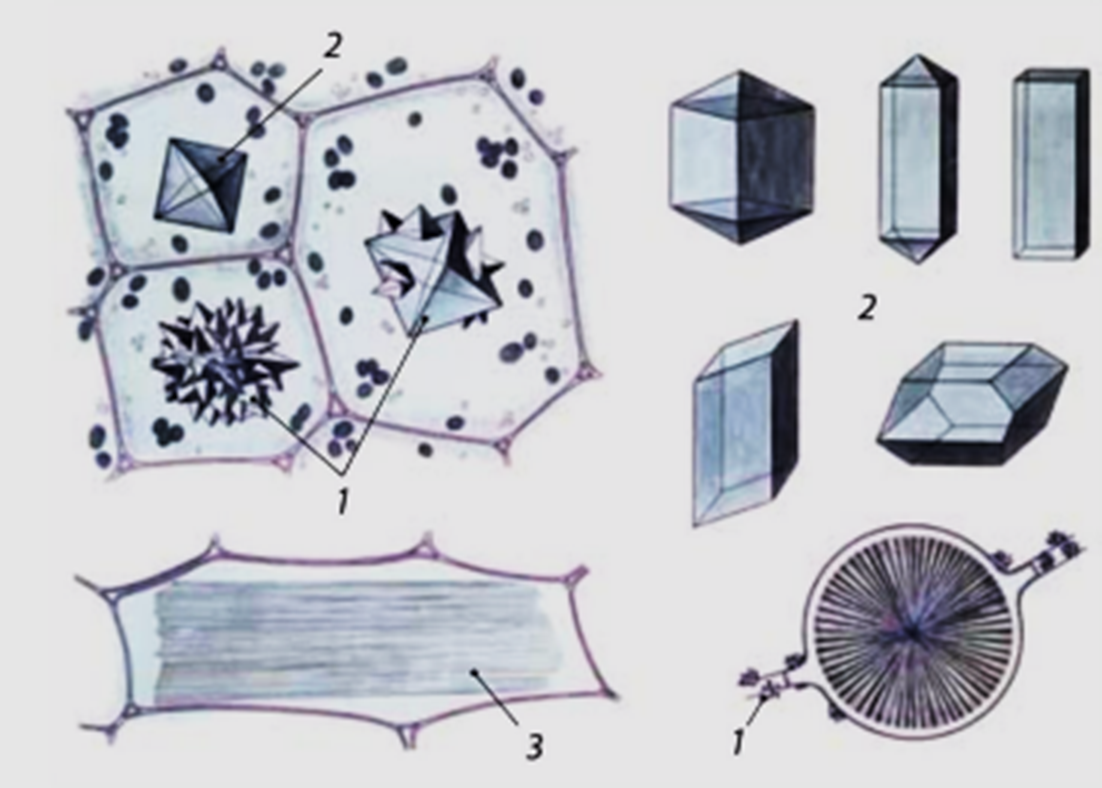

рис.1.5. Кристаллы оксалата кальция : 1 - друза, 2 - одиночные кристаллы, 3 - рафиды

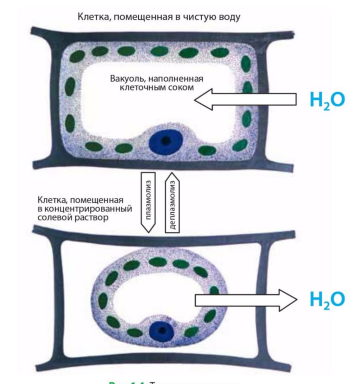

Вакуоль — это резервуар, ограниченный одинарной мембраной — тонопластом. Вакуоль заполнена клеточным соком — концентрированным раствором различных веществ, таких, как минеральные соли, сахара, пигменты, органические кислоты и ферменты. В зрелых клетках вакуоли сливаются в одну, центральную. В вакуолях хранятся различные вещества, в том числе и конечные продуктыобмена. От содержимого вакуоли существенно зависят осмотические свойства клетки. В связи с наличием в вакуоли крепких растворов солей идругих веществ клетки растений постоянно осмотически поглощают воду. Это создает гидростатическое дав¬ ление на клеточную стенку, называемое тургорным. Тургорному давлению противо¬ стоит равное ему по величине давление клеточной оболочки, направленное внутрь клетки. Большинство растительных клеток существуют обычно в гипотонической среде. Но если такую клетку поместить в гипертонический раствор, то вода по законам осмоса начнет выходить из клетки для выравнивания водного потенциала с обеих сторон мембраны. Приэтом вакуоль уменьшится в объеме, соответственно уменьшится ее давление на протопласт, имембрана начнет отходить от клеточной стенки. Такой процесс называется плазмолизом .В природных условиях при потере тургора в клетках растения увядают, листья и стебель опускаются. Однако процесс обратим, если обеспечить поступление воды в клетку (например, при поливе). Процесс, обратный плазмолизу, получил название деплазмолиз. Для живых растительных клеток характерно движение цитоплазмы, называемое током цитоплазмы, или циклозом. Оно связано, прежде всего, с физико-химическими особенностями гиалоплазмы. Различают два типа движения цитоплазмы: струйчатое и круговое (ротационное). Струйчатое движение (см. рис. 1.2) наблюдается в молодых клетках, где цитоплазма образует пристенный слой итяжи, а круговое — в более старых клетках с центральной вакуолью ипристенным слоем цитоплазмы. Цитоплазма при этом движется по кругу, увлекая за собой клеточные органеллы и ядро. Скорость движения цитоплазмы незначительна (1-2 мм/с), но при увеличении температуры до 40 °С, освещении, наличии кислорода и других факторов скорость увеличивается истановится заметной. Клеточные включения — это запасные и экскреторные вещества. Запасные вещества, т.е. временно выключенные из обмена, и «отбросы» — экскреторные вещества вместе часто называют эргастическими веществами клетки. К запас¬ ным веществам относят запасные белки, жиры и углеводы. Эти вещества накапливаются в течение вегетационного периода в семенах, плодах, подземных органах растения и в сердцевине стебля.

рис.1.6 Вакуоль и плазмолиз

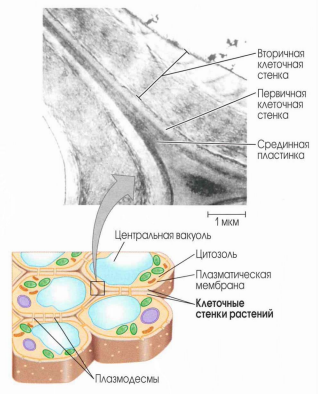

Клеточная стенка

Клеточная стенка

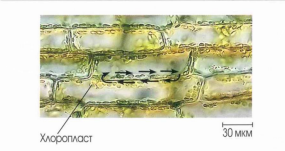

На рисунке показано несколько клеток, в каждой из которых имеется крупная вакуоль, ядро, а так же несколько хлоропластов и митохондрий. На трансмиссионной электронной микрофотографии видны клеточные стенки в месте соединения двух клеток. Многослойный барьер между клетками растений состоит из прилегающих друг к другу стенок, секретируемых отдельно каждой клеткой

Клеточная стенка — это внеклеточное образование растительных клеток, отличающее их от клеток животных. Клеточная стенка защищает растительную клетку, поддерживает ее форму и препятствует поступлению излишней воды. На уровне целого растения, прочные стенки особых клеток удерживают растение в вертикальном положении вопреки силе тяжести. У прокариот, грибов и некоторых одноклеточных эукариот также есть клеточная стенка. Клеточные стенки растений гораздо толще плазматической мембраны — их толщина варьирует от 0,1 мкм до нескольких микрометров. Точный химический состав клеточных стенок различается у разных видов и даже у клеток одного растения, но их общая структура одинакова.

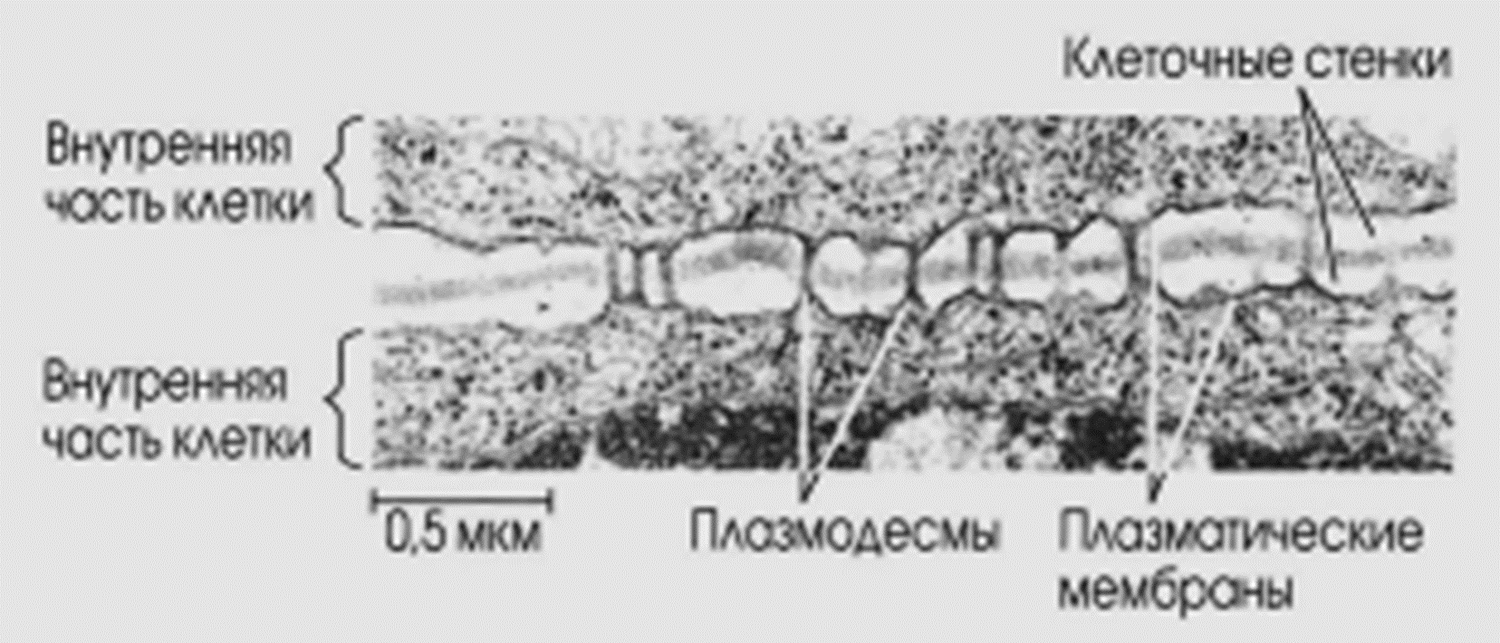

Волокна, состоящие из полисахарида целлюлозы, синтезируются ферментом целлюлозосинтазой, выделяются во внеклеточное пространство и погружаются в матрикс из других полисахаридов и белков. Такое сочетание — прочные волокна, утопленные в “веществе-основании” (матриксе), — является примером базового архитектурного принципа в природе. Такой же подход используется при создании железобетонных конструкций и стекловолокна. Молодая растительная клетка создает достаточно тонкую и гибкую первичную клеточную стенку. Между первичными клеточными стенками соседних клеток проходит срединная пластинка — тонкий слой с высоким содержанием липких полисахаридов — пектинов. Срединная пластинка соединяет соседние клетки как цемент в строительстве. (Кстати, пектин используется в кулинарии в качестве загустителей для варенья и желе.) Когда клетка становится взрослой и перестает расти, она упрочняет свою клеточную стенку. Некоторые растительные клетки делают это, просто выделяя упрочняющие вещества в первичную клеточную стенку. Другие клетки добавляют вторичную клеточную стенку между плазматической мембраной и первичной стенкой. Вторичная клеточная стенка, которая обычно состоит из нескольких слоев, имеет прочный и износостойкий матрикс, который обеспечивает клетке защиту и поддержку. Древесина, например, состоит в основном из вторичных клеточных стенок. Клеточные стенки растений обычно пронизаны каналами между соседними клетками — плазмодесмами.

Плазмодесмы

Структура целлюлозной клеточной стенки: 1— фибриллы целлюлозы, 2— микрофибриллы, 3 — мицеллы, 4 — цепочки молекул целлюло¬ зы, 5 — межклеточный слой, б — слои вторичной стенки, 7— первичная стенка

Ядро содержит большую часть генов эукариотической клетки (некоторые гены находятся в митохондриях и хлоропластах). Обычно это наиболее заметная органелла (голубая структура в клетке на рисунке ниже), диаметр которой составляет в среднем 5 мкм. Ядро окружено ядерной оболочкой. Эта оболочка состоит из двух мембран, каждая из которых представляет собой липидный бислой со встроенными в него белками. Ядерная ДНК тоже структурирована — она организована в отдельные дискретные единицы, хромосомы, которые и являются носителями генетической информации. Каждая хромосома содержит одну длинную молекулу ДНК связанную с множеством белков. Некоторые из этих белков помогают сворачивать в хромосомах молекулы ДНК, тем самым уменьшая их длину и позволяя умещаться в ядре. Комплекс ДНК и белков, участвующих в образовании хромосом, называется хроматином.

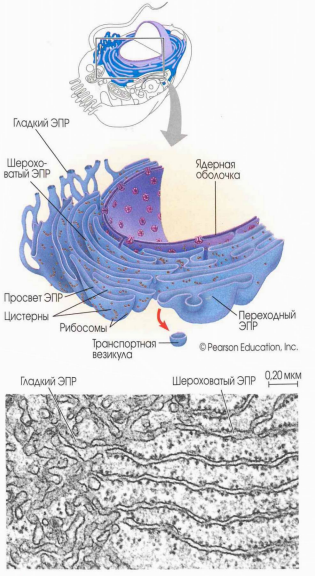

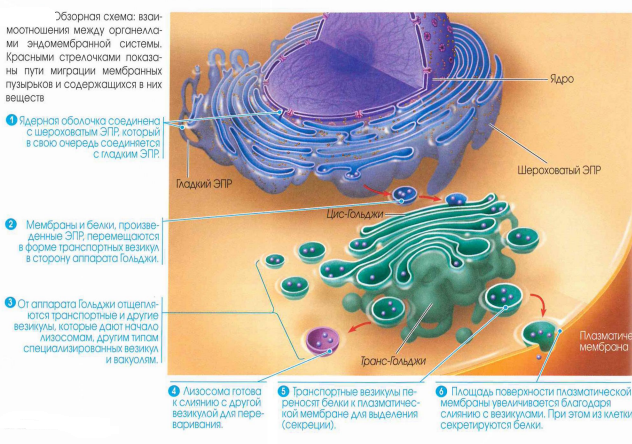

Существенная часть мембранных структур, присутствующих в эукариотической клетке, относится к эндомембранной системе. в себя ядерную оболочку, эндоплазматический ретикулум (ЭПР), аппарат Гольджи, лизосомы, различные виды везикул и вакуолей, а также плазматическую мембрану. Эта система выполняет самые разные задачи в клетке, включая синтез белка, его перенос через мембраны внутрь органелл или же выведение из клетки, метаболизм и транспорт жиров, а также обезвреживание ядов. Мембраны этой системы могут быть либо непосредственно связаны друг с другом, либо обмениваться участками в виде везикул (мембранных мешочков). Несмотря на то что мембраны взаимосвязаны, они различаются по строению и функциям. Более того, толщина конкретной мембраны, ее молекулярный состав и типы проходящих в ней химических реакций непостоянны и могут изменяться с течением времени.

Эндоплазматический ретикулум (ЭПР) представляет собой мембранную сеть, которая разветвляется настолько широко, что ее площадь составляет более половины суммарной площади всех мембран клетки. Слово “эндоплазматический” означает “внутри цитоплазмы”, а “ретикулум” — “маленькая сеть”. Эта сеть образует сотни мембранных трубочек и мешочков, которые называют цистернами (от латинского слова cisterna — “резервуар для воды”). Мембрана ЭПР отделяет внутренний компартмент ЭПР (люмен, или просвет ЭПР) от цитозоля. И так как ЭПР соединяется непосредственно с ядерной оболочкой, то пространство между двумя ее мембранами соединено с просветом ЭПР. Существует два различных, но при этом тесно связанных между собой, типа ЭПР, которые различаются по строению и функциям: гладкий и шероховатый ЭПР. Гладкий ЭПР назван так потому, что на его наружной поверхности отсутствуют рибосомы. Шероховатый ЭПР, наоборот, усыпан ими, из-за чего под электронным микроскопом выглядит неровным. Как мы уже говорили ранее, рибосомы также могут быть прикреплены к наружной стороне внешней мембраны ядерной оболочки, соединенной с шероховатым ЭПР. Гладкий ЭПР участвует в различных процессах обмена веществ в разных типах клеток — это может быть синтез жиров, метаболизм углеводов, обезвреживание ядов или хранение ионов кальция. Функции шероховатого ЭПС - синтез белка за счет рибосом.

Помимо того, что шероховатый ЭПР отвечает за продукцию секреторных белков, он также является фабрикой по производству мембран для клетки.

После того, как секреторные белки полностью сформировались, мембрана ЭПР не дает им смешиваться с белками, которые производятся свободными рибосомами и которые останутся в цитозоле. Затем они отделяются от ЭПР и транспортируются к месту назначения “завернутыми” в мембраны везикул, которые в виде пузырьков отпочковываются от специальной области переходного ЭПР. Пузырьки, которые перемещаются из одной части клетки в другую, называются транспортными везикулами. После выхода из ЭПР многие транспортные везикулы отправляются в аппарат Гольджи.

Аппарат Гольджи состоит из уплощенных мембранных мешочков-цистерн, выглядящих как стопка лепешек. Клетка может иметь огромное количество (даже сотни!) таких стопок. Мембрана каждой цистерны в стопке отделяет ее внутреннее пространство от цитоплазмы. Везикулы, сконцентрированные рядом с аппаратом Гольджи, участвуют в обмене материалом между отделами аппарата Гольджи и другими структурами.

Они работают как принимающий и отправляющий пункты, соответственно.

Транспортные везикулы перемещают вещества от ЭПР к аппарату Гольджи. Везикула, которая отпочковывается от ЭПР, может присоединять свою мембрану и содержимое к цис-отделу просто сливаясь с мембраной аппарата Гольджи. Например, углеводы синтезированных в ЭПР гликопротеинов преобразуются сначала в самом ЭПР, а затем при прохождении через аппарат Гольджи. Аппарат Гольджи убирает одни мономеры сахаров и заменяет другие, тем самым увеличивая разнообразие углеводов. Мембранные фосфолипиды также могут подвергаться различным изменениям. Помимо своей “отделочной” функции, аппарат Гольджи производит некоторые макромолекулы. Многие выделяемые клетками полисахариды являются продуктами аппарата Гольджи. Например, в растительных клетках в аппарате Гольджи синтезируются пектины и некоторые другие нецеллюлозные полисахариды, а затем вместе с целлюлозой они формируют клеточные стенки.

Контрольные вопросы по теме:

1. Что такое рабочее расстояние микроскопа?

2. Как определить общее увеличение микроскопа?

3. Как настроить микроскоп на малое увеличение?

4. Как перевести микроскоп на большое увеличение?

5. Каково назначение винта грубой наводки?

6. Из чего состоит осветительное устройство микроскопа?

7. При каких условиях пользуются микрометренным винтом?

8. Почему нельзя, глядя в окуляр, настраивать микроскоп?

9. В каком положении следует оставлять микроскоп после окончания работы?

10. Каково назначение револьвера?

11. К каким двум типам можно свести все разнообразие растительных клеток? 12. Какова форма хлоропластов высших и низших растений?

13. Каково субмикроскопическое строение хлоропластов?

14. Что такое строма, тилакоиды, граны и какова их структура?

15. Какова функция хлоропластов в клетке?

16. Что такое протопласт?

17. Какие органоиды составляют субмикроскопическую структуру цитоплазмы?

18. Перечислите мембранные органоиды цитоплазмы.

19. Как осуществляется связь между клетками?

20. Каково строение и функции митохондрий?

21. Что представляет собой эндоплазматическая сеть и каковы её функции?

22. Каково строение и функции аппарата Гольджи?

23. В каких органах растений находятся хромопласты?

24. Какие пигменты находятся в хромопластах?

25. Каково строение и функции лейкопластов?

26. В каких частях растений находятся лейкопласты?

27. Что такое включения растительной клетки?

28. Почему в молодой клетке вакуоли мелкие?

29. Каков состав клеточного сока?

30. Каков биологический смысл образования кристаллов оксалата кальция в клетках?

31. Какая форма кристаллов оксалата кальция у двудольных растений и какая у однодольных?

32. Чем вакуоль ограничена от цитоплазмы?

33. Каково строение и функции рибосом?

34. Назовите немембранные органоиды растительной клетки.

35. Какие структуры клетки принимают участие в образовании клеточной стенки?

36. В чем отличие клеточной стенки от цитоплазматической мембраны?

37. Как происходит рост клеточной стенки?

38. Что такое поры и перфорации?

39. В чем отличие растений от животных?

40. Каково значение растений?