Царство Грибы - Fungi или Mycota

Грибы - царство эукариотических одноклеточных и многоклеточных гетеротрофных организмов, имеющих ряд общих черт с растениями и животными, но и ряд особенностей, которые отличают их от упомянутых царств. По способу питания грибы могут быть сапротрофами и паразитами. Строение грибов. Ключевыми особенностями клетки гриба является наличие клеточной стенки из хитина. Запасным питательным веществом, как и у животных, служит гликоген.

•Общие признаки грибов и животных:

•В оболочке клеток есть хитин;

•в качестве запасного продукта у них накапливается гликоген, а не крахмал;

•в результате обмена образуется мочевина;

•отсутствие хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов;

•Общие признаки грибов и растений:

•Неограниченный рост;

•абсорбтивное питание, т.е. не заглатывание пищи, а всасывание;

•наличие ярко выраженной клеточной стенки;

•размножение спорами;

•неподвижность;

•способность синтезировать витамины.

Грибы — гетеротрофы (т. е. им нужны органические источники углерода) с абсорбтивным типом питания. Переваривание внеклеточное, осуществляется с помощью выделяемых вовне ферментов, что обеспечивает поглощение питательных веществ всей поверхностью тела путем осмоса. Ферменты секретируются концами гиф, они катализируют расщепление крахмала и белков соответственно до глюкозы и аминокислот, которые и всасываются гифами. Растворимые продукты внеклеточного переваривания могут транспортироваться в другие участки мицелия. Глюкоза используется в процессе дыхания, а аминокислоты — в процессе роста. Избыток глюкозы превращается в гликоген и жир, а избыток аминокислот — в гранулы запасных белков.

Грибы — аэробы, лишь некоторые из них, например дрожжи, могут получать энергию в процессе брожения. Одни поселяются на мертвых остатках растений и животных (сапротрофы), другие питаются за счет живых организмов (паразиты), третьи (симбионты) участвуют в создании двух важнейших симбиозов — микоризы и лишайников. Грибы используют преимущественно растительные субстраты. Требовательность некоторых из них очень мала. Грибы могут поселяться в топливе реактивных самолетов, они приводят в негодность электроприборы и радиостанции. Все грибы нуждаются во влаге и тепле, оптимальная температура для большинства из них.

Рис.1. Грибы

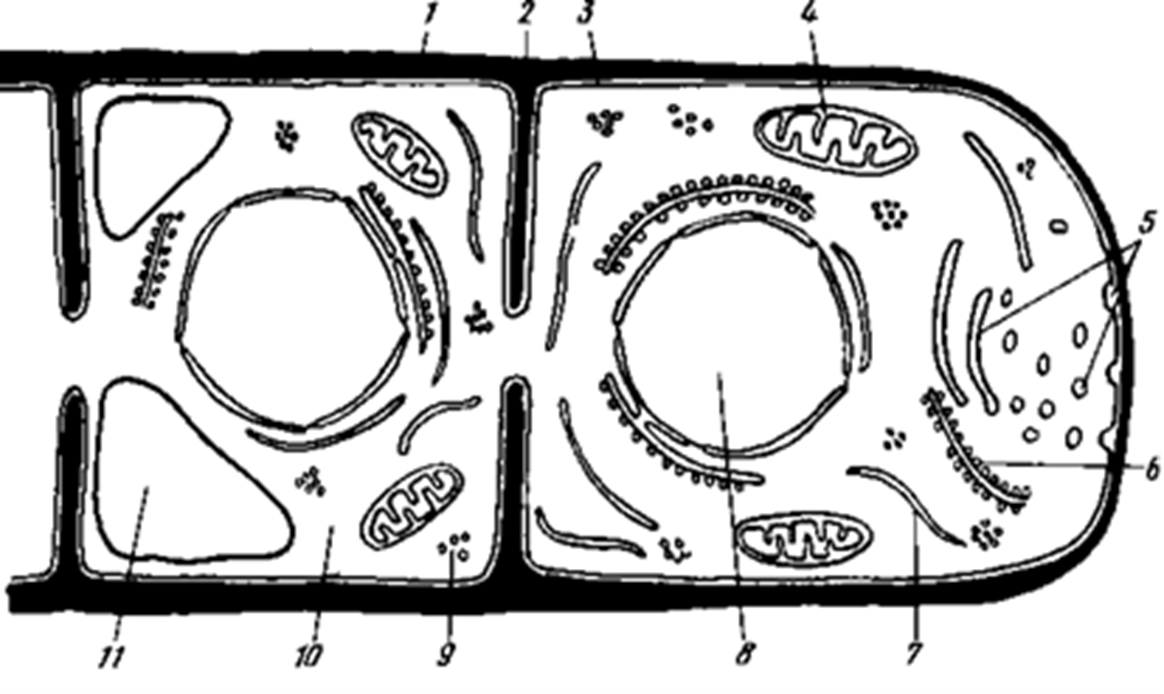

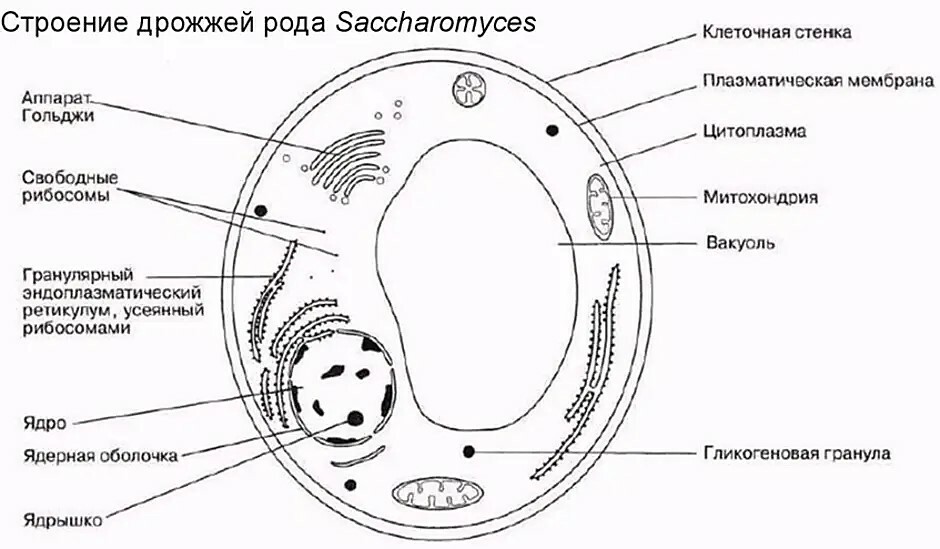

Строение клетки грибов

Грибы — наиболее примитивные организмы из ныне живущих эукариот, их клетки имеют признаки и растений, и животных, а также ряд примитивных черт. Клеточные стенки выраженные (толщиной около 0,2 мкм), состоят из аморфного пектинового матрикса и фибриллярного компонента (хитин — у большинства грибов, целлюлоза — изредка). Клеточные стенки растут очень быстро. Синтез полисахаридов происходит из блоков, поступающих из гиалоплазмы. В цитоплазме клеток грибов хорошо различимы плазмалемма и тонопласт, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть и ядро (ядра) с двумембранной оболочкой. Между клеточной стенкой и плазмалеммой располагаются ломасомы — мембранные структуры, имеющие вид пузырьков. Аппарат Гольджи не является обязательной структурой цитоплазмы. Если он есть, то состоит из одиночных цистерн (диктиосом нет) и пузырьков Гольджи. Эндоплазматический ретикулум развит, хотя функции его менее разнообразны, чем в клетках остальных эукариот. Митохондрии с пластинчатыми кристами, как у животных, лишь у оомицетов кристы трубчатые. Ядра мелкие (около 2...3 мкм), наиболее примитивные среди эукариот, с очень низким геномом (по числу генов ближе к бактериям.) Геном — совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом . При делении у некоторых грибов ядерная оболочка сохраняется (закрытый митоз, признак очень примитивный), метафазная пластинка почти не формируется, хромосомы спирализуются очень слабо. В процессе деления участвуют центриоли. В качестве запасных питательных веществ откладываются гранулы гликогена, капли липидов, в вакуолях — гранулы белков и волютина.

Рис.2. Схема клетки гриба при электронной микроскопии:

1 — клеточная стенка; 2 — септа; 3 — плазмалемма; 4 — митохондрия;

5 — цистерны и пузырьки АГ; 6 — гранулярный ЭР; 7 — агранулярный ЭР;

8 — ядро; 9 —рибосомы; 10 — гиалоплазма;11 — вакуоль

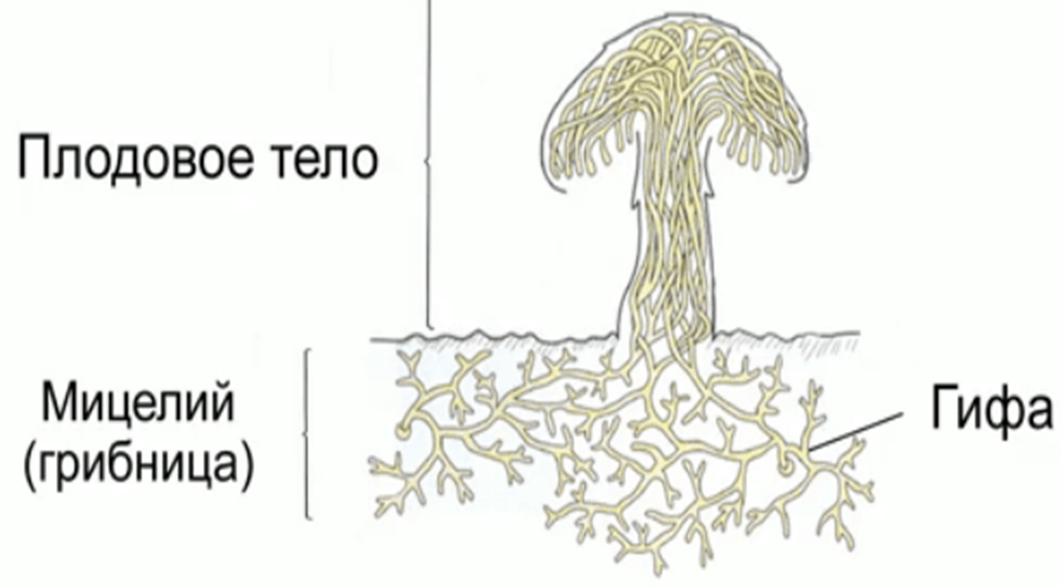

Строение тела грибов

Гетеротрофность — характерная особенность грибов, которая определила и основные черты их строения. Тело гриба представляет собой мицелий (грибницу) — разветвленную сеть тонких нитей — гиф. Толщина гиф не превышает 5...6 мкм. Мицелий развивается на поверхности или внутри субстрата и имеет большую поверхность соприкосновения с ним, что обеспечивает осмотическое поглощение питательных веществ.

Если гифы разделены перегородками (септами) на отдельные клетки, то они образуют клеточный (септированный) мицелий, если представляют собой как бы одну разветвленную клетку — неклеточный мицелий. Септа развивается от стенки гифы к ее центру, где остается пора, через которую цитоплазма (а также отдельные органеллы) может перемещаться из одной клетки в другую. Гифы мицелия могут плотно сплетаться, образуя ложную ткань — плектенхиму (например, в плодовых телах белого гриба, подосиновика и др.). Соединяясь, гифы образуют шнуровидные тяжи — ризоморфы, достигающие иногда нескольких метров длины. Гифы их наружных слоев имеют утолщенные, часто темноокрашенные стенки и выполняют защитную функцию, а внутренние гифы — проводящую. Ризоморфы паразитических трутовиков и опенка могут заражать здоровые деревья, удаленные от больных. У некоторых грибов-паразитов мицелий отсутствует, а тело представляет собой плазмодий.

Рис.3. Мицелий - тело гриба

•Средний диаметр грибной клетки составляет 10-100 мкм. Паразитические дрожжеподобные грибы обычно представляют собой неподвижные клетки овальной формы диаметром 2-10 мкм

•Для растений и животных характерны одноядерные клетки, у грибов же в одной клетке или неклеточном талломе может быть одно, два (дикарион) или много ядер.

•Формирование новых клеток (цитокинез) происходит в мицелии грибов независимо от деления ядер (кариокинеза), это обусловливает возможность формирования многоядерных клеток. Рост клеток апикальный, то есть происходит только на концах гиф. Этим гиф отличается, например, от нитчатых водорослей, у которых деление клетки может происходить не только на конце нити.

•Митоз — «закрытого» типа, при котором ядерная оболочка сохраняется до расхождения двух наборов хромосом. Закрытый митоз известен также у красных водорослей, некоторых окрашенных жгутиконосцев и части зелёных водорослей.

•Перегородки между соседними клетками гифы (септы) имеют поры, через которые может перетекать протопласт; ядра перемещаются между клетками в обход септы при помощи специальных механизмов.

•Грибы имеют клеточную стенку, это признак, общий для них и растений, но не обнаруживаемый у животных.

•Центральная вакуоль у грибов и животных формируется только при старении клетки, в отличие от растений, у которых она имеется в фазе метаболической активности. Образование вакуоли происходит за счёт автолиза содержимого, что также характерно для животных, но не для растений.

•Кристы (складки внутренней мембраны) митохондрий у грибов пластинчатой формы, у грибоподобных хромистов — трубчатые.

Питание грибов

Все грибы являются гетеротрофными организмами. Минеральные вещества гриб способен усваивать из окружающей среды, однакоорганическиеон должен получать в готовом виде. В зависимости от потребности в веществах, тот или иной вид грибов заселяет определённыйсубстрат. Грибы не способны усваивать крупные частички пищи, поэтому всасывают исключительно жидкие вещества через всю поверхность тела, при этом огромная площадь поверхности мицелия оказывается весьма выгодной. Также грибы могут питаться, паразитируя на животных (как например кордицепс однобокий или аспергилл паразитический) и растениях (как например спорынья или целый порядок грибов —эрезифовые) и разлагая мёртвую биомассу (большинство известных грибов), выступая в качестве редуцентов или паразитов.

Делятся на сапротрофные и паразитов. Сапротрофные грибы обладают обычно большим набором ферментов, что позволяет им поселяться на самых различных субстратах и осваивать их как источник питания. Некоторые из них вырабатывают до 20 ферментов, состав которых может меняться в зависимости от субстрата. Паразитные грибы обладают небольшим числом ферментов и поэтому могут поражать только определенные виды растений и животных, а иногда лишь отдельные их сорта. Такая приуроченность к строго определенным субстратам называется специализацией.

Среди грибов есть облигатные (обязательные) и факультативные Облигатные паразиты, такие, как мучнеросные, ржавчинные и головневые грибы, узкоспециализированны, имеют небольшой круг хозяев, им нужен специфический набор питательных веществ. В растение гифы гриба проникают через раны, устьица или прямо через кутикулу и эпидерму. Здесь гифы, ветвясь, движутся по межклетникам или выделяют ферменты пектиназы, которые разрушают межклеточное вещество, освобождая грибу дорогу через ткани растения. Для проникновения в живые клетки растения и поглощения из них пищи на гифах образуются присоски — гаустории, которые внедряются в клетку, не убивая ее и не разру¬шая плазмалемму. Жизнь паразита зависит от продолжительности жизни хозяина. Их циклы развития строго согласованы с жизнью хозяина. К смерти хозяина гриб успевает сформировать устойчивые, обычно зимующие споры.

Факультативные (необязательные) паразиты — это сапротрофы, лишь временно переходящие к паразитизму. Они в отличие от облигатных часто вызывают гибель хозяина и затем живут сапротрофно на мертвых остатках. Гаусторий они не образуют, а с помощью пектиназ разрушают ткань растения, превращая ее в кашу из отдельных клеток (мягкая гниль), с помощью целлюлазы растворяют клеточные стенки, а затем поглощают содержимое клетки. Факультативные паразиты не так узкоспециализированны, как облигатные. Например, картофельный гриб поражает многие растения семейства пасленовых.

Для грибов характерно внешнее пищеварение, то есть сначала в окружающую среду, содержащую пищевые вещества, выделяются ферменты, которые вне организма расщепляют полимеры до легкоусваиваемых мономеров, которые всасываются в цитоплазму. Некоторые грибы способны выделять все основные типы пищеварительных ферментов —протеазы, расщепляющие белки; липазы, расщепляющие жиры; карбогидразы, расщепляющие полисахариды, поэтому они способны поселяться практически на любом субстрате. Другие грибы выделяют лишь определённые классы ферментов и заселяют субстрат, содержащий соответствующие вещества.

Рис.4. Факультативный паразит убил муравья, после чего питается как сапротроф.

Грибы вступают в тесный симбиоз с высшими растениями, образуя микоризу (грибокорень). Грибы, разлагая недоступные растению органические соединения почвы, обеспечивают их фосфором, соединениями азота, вырабатывают витаминоподобные вещества и активаторы роста, а сами используют углеводы, извлекая их из корня растения. Без микоризы плохо растут всходы многих лесных деревьев, семена некоторых растений (например, орхидных) не прорастают. Различают экто- и эндотрофную микоризу. Эктотрофная микориза, при которой мицелий гриба оплетает корень, оставаясь на его поверхности, образуется обычно базидиальными грибами (подосиновик, подберезовик и т. п.) или иногда сумчатыми (трюфели) с деревьями и кустарниками из семейств Буковые, Ивовые, Сосновые. На верхней, или северной, границе существования леса эктомикориза образуется чаще, видимо, повышая устойчивость растений к неблагоприятным условиям. Известно около 5000 видов эктомикоризных грибов, некоторые из которых высокоспецифичны для растения-симбионта. Плодовые тела многих грибов встречаются под определенными деревьями: подберезовики — под березами, подосиновики — под осинами. Эти грибы образуют микоризу с соответствующими растениями. Эндотрофная микориза встречается у 80 % сосудистых растений. Грибные гифы проникают внутрь клеток корня, где ветвятся или образуют головчатые вздутия. Эндомикоризу образуют микроскопические грибы зигомицеты и дейтеромицеты, их менее 100 видов, т. е. взаимоотношения этих симбионтов не являются строго специфичными

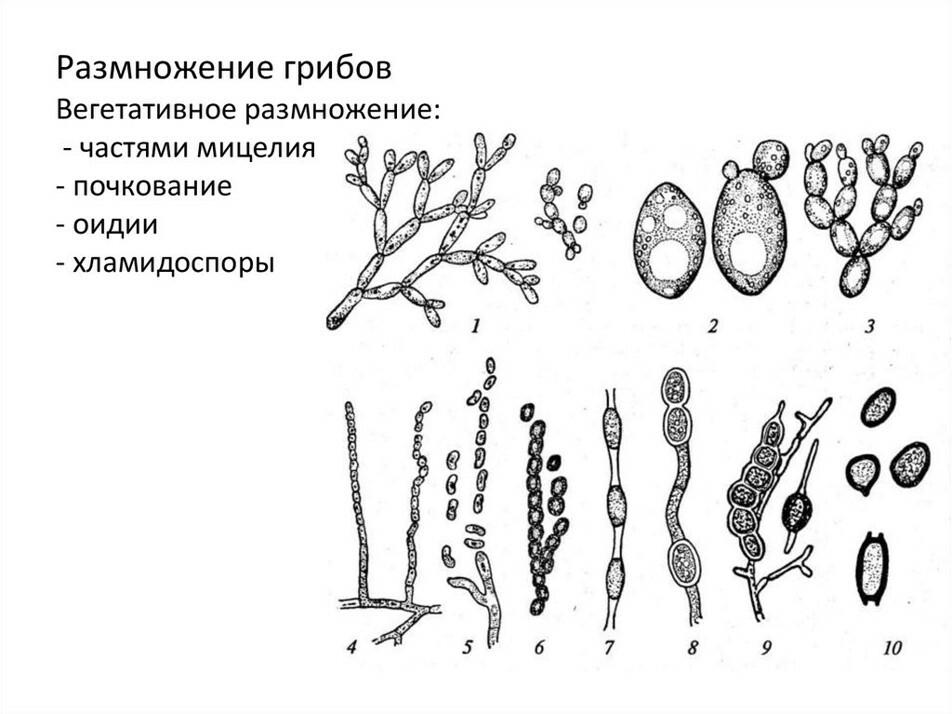

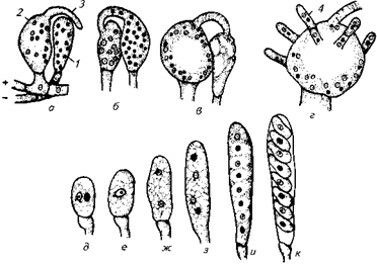

•Вегетативное размножение грибов

Части мицелия, попав в благоприятные условия, разрастаются в новые особи. Этот способ распространен почти у всех грибов.

Почкование наблюдается у дрожжевых грибов. На клетке образуется сначала небольшой бугорок, затем в него переходит одно из образовавшихся в результате митоза ядер и бугорок превращается в самостоятельную клетку. После кратковременного периода покоя она, в свою очередь, начинает почковаться.

Оидии — это тонкостенные клетки, на которые могут распадаться гифы некоторых грибов (например, мукоровых). Каждая клетка прорастает затем в новую особь.

Хламидоспорами в отличие от оидий называются толстостенные клетки, на которые распадаются гифы. Хламидоспоры одеты прочными оболочками, благодаря которым они могут пережить неблагоприятные условия (головневые грибы).

Рис.5. Вегетативное размножение грибов. 1 - частями мицелия, 2,3 - почкование, 4,5,6 - оидии, 7,8, 9,10 - хламидоспоры

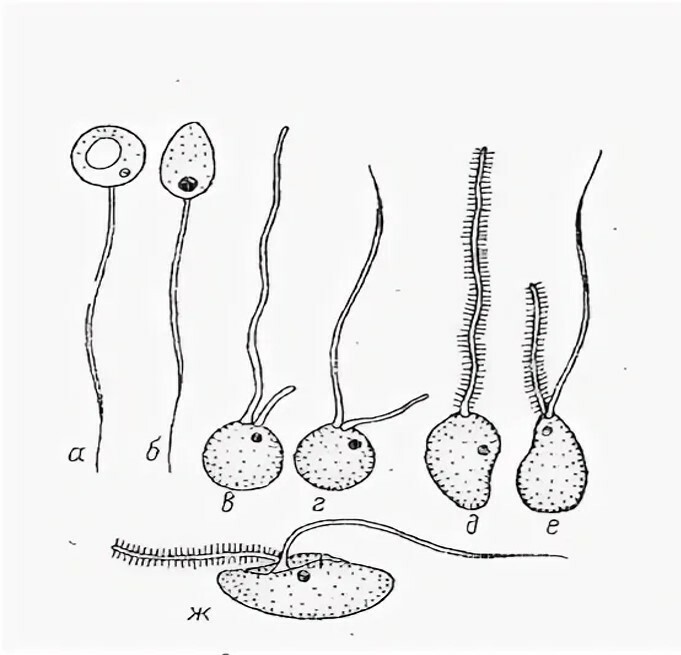

Бесполое размножение

Зооспоры — подвижные споры с одним или двумя жгутиками. Они образуются у грибов, ведущих водный образ жизни. Зооспоры возникают внутри одноклеточных зооспорангиев и при созревании выходят в воду. Поплавав некоторое время, они покрываются оболочкой и прорастают в новую особь (сапролегния).

Спорангиоспоры образуются внутри одноклеточных спорангиев. Это неподвижные споры эндогенного происхождения. В одном спорангии может быть примерно до 10 000 спор. При вскрытии спорангия они освобождаются, подхватываются токами воздуха и переносятся на довольно большие расстояния. Спора, попав в благоприятные условия, прорастает (мукор).

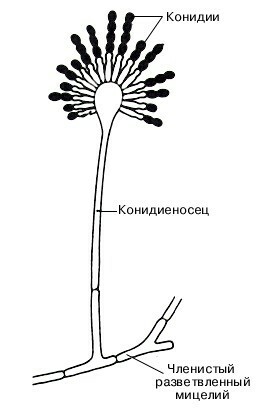

Конидии — экзогенные споры, образуются на разветвленных вертикальных гифах, конечные клетки которых, округляясь, образуют цепочки конидий. Созревая, конидии отчленяются и опадают. Каждая конидия прорастает в гифу (пеницилл).

Рис.6. Зооспоры различных грибов

Рис.7. Бесполое спороношение грибов

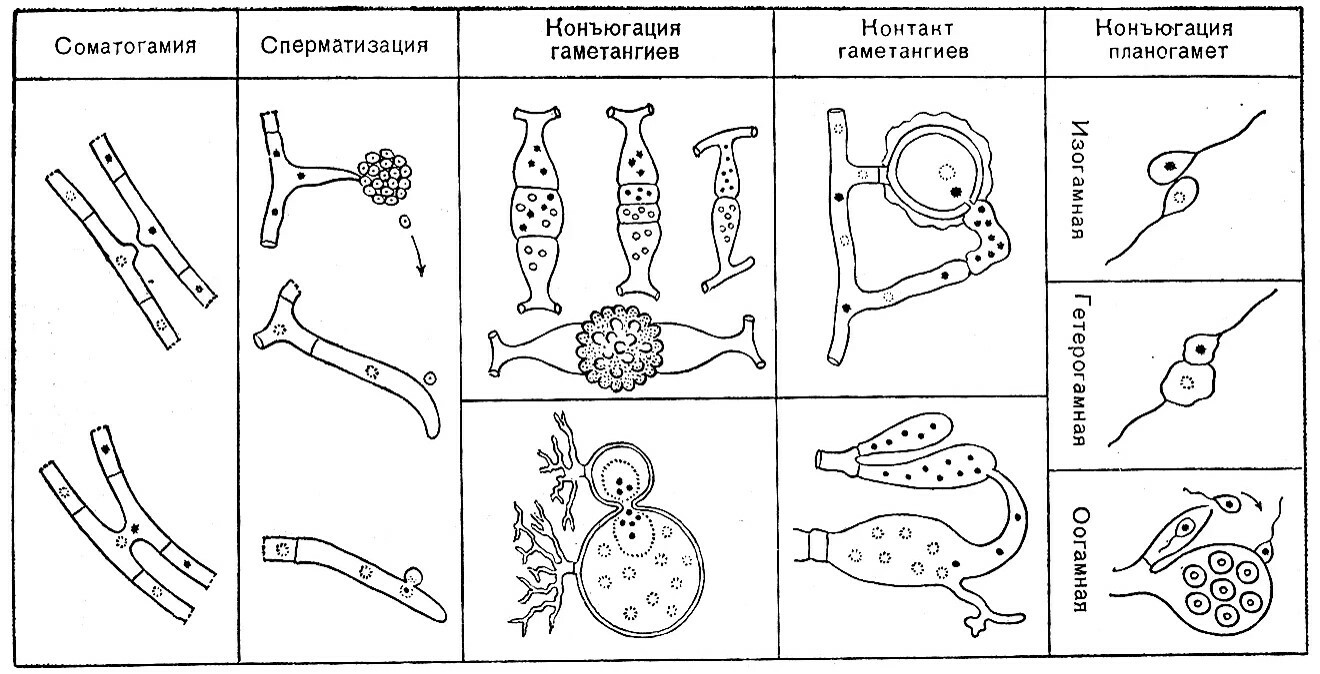

Половое размножение у грибов очень разнообразно:

• половой процесс происходит при слиянии гамет — гаметогамия. Характерен для низших грибов. Осуществляется как изогамия, гетерогамия, оогомия. Яйцеклетки образуются в одноклеточных оогониях, сперматозоиды — в одноклеточных антеридиях. У многих грибов при оогамии сперматозоиды не образуются, яйцеклетки оплодотворяются выростами антеридиев (например, сапролегния);

• половой процесс состоит в слиянии содержимого двух много-ядерных специализированных половых органов (гаметангиев), не дифференцированных на гаметы. Происходит как зигогамия — гаметангии морфологически одинаковы (у низших грибов) или как гаметангиогамия — женский гаметангий — архикарп, мужской — антеридий (у высших — сумчатых — грибов);

• половой процесс происходит при слиянии соматических клеток, половые органы и гаметы отсутствуют. У грибов с одноклеточным мицелием наблюдается слияние двух особей — хологамия. У высших — базидиальных — грибов происходит слияние гаплоидных соматических клеток гетероталличных (физиологически различных) гиф — соматогамия. Автогамия происходит при переползании протопласта через пору в септе из одной клетки в другую.

Половой процесс завершается образованием зиготы, ее мейотическим делением и половым спороношением.

Систематика грибов

Низшие грибы

Хитридиевые

Многоядерный плазмодий ольпидия живет в клетках коры корня и питается за счет растения- хозяина. Корневая шейка капусты чернеет, чернота распространяется по всему главному корню, растение погибает. Ольпидий — внутриклеточный паразит. Плазмодий его превращается в зооспорангий с длинной трубкой, выходящей наружу. Образовавшиеся многочисленные одножгутиковые зооспоры через трубку выходят в почву и, двигаясь в почвенной воде, направляются к здоровым растениям. Зооспоры проникают в клетки корня и развиваются в новый плазмодий, который затем превращается в зооспорангий. Половой процесс - изогамия

Рис.8. Чекрная ножка капустной рассады

Оомикоты

Водные грибы, обитающие на растительных остатках, трупах насекомых, или паразиты беспозвоночных, рыб, амфибий. Некоторые грибы живут в почве, наиболее высокоорганизованные — облигатные паразиты наземных растений. Среди оомицетов примитивные одноклеточные грибы и грибы с хорошо развитым неклеточным мицелием. От остальных грибов оомикоты отличаются двужгутиковыми зооспорами и отсутствием хитина в клеточных стенках, которые состоят из целлюлозы и пектинов. Некоторые систематики считают их самостоятельным отделом.

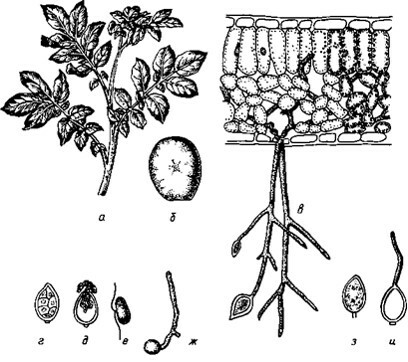

Рис.9. Картофельный гриб (Phytophtora infestans):

а, б — листья и клубни картофеля, пораженные фитофторой; в — мицелий и спорангиеносцы на листе картофеля; г, д — выход зооспор из зооспорангия; е, ж — зооспора и ее прорастание; з, и — конидия и ее прорастание

Phytophthora infestans— это оомицет или водяная плесень, грибоподобный микроорганизм, вызывающий серьёзное заболевание картофеля и томатов, известное как поздняя гниль или фитофтороз. Ранняя гниль, вызываемая Alternaria solani, также часто называется «фитофторозом». Фитофтороз был главной причиной 1840-х годов в Европе, 1845-1852 годах в Ирландии и 1846 году в Шотландии картофельного голода. Этот организм также может заразить некоторых других представителей пасленовых. Патоген предпочитает влажную и прохладную среду: спорообразование оптимально при температуре 12–18 °C (54–64 °F) в насыщенной водой или почти насыщенной водой среде, а зооспоры образуются при температуре ниже 15 °C (59 °F).Скорость роста повреждений обычно оптимальна при температуре от 20 до 24 °C (от 68 до 75 °F).

Отличительной особенностью Phytophthora infestans является исключительно высокая агрессивность (скорость распространения болезни) и патогенность (ущерб, причиняемый растениям). После заражения растения фтофторозом и начала инфекционного процесса инкубационный период может занять всего 4-5 дней, после этого на листьях появляются некрозные пятна и налёт спороношения, растение становится источником инфекции (способно заразить другие растения). При наличии благоприятных для развития болезни погодных условий надземные органы заражённого растения полностью отмирают за 1-2 недели, на клубнях образуются пятна твёрдой гнили, останавливается рост клубней, они теряют товарный вид.

Второй отличительной особенностью фитофтороза является скорость мутации Phytophthora infestans. Постоянно меняется структура его популяции, появляются новые генотипы, более агрессивные, более патогенные, более устойчивые к средствам защиты.

Рис.10 Клубень картофеля, пораженный фитофторой

Рис.11. Пораженные листья

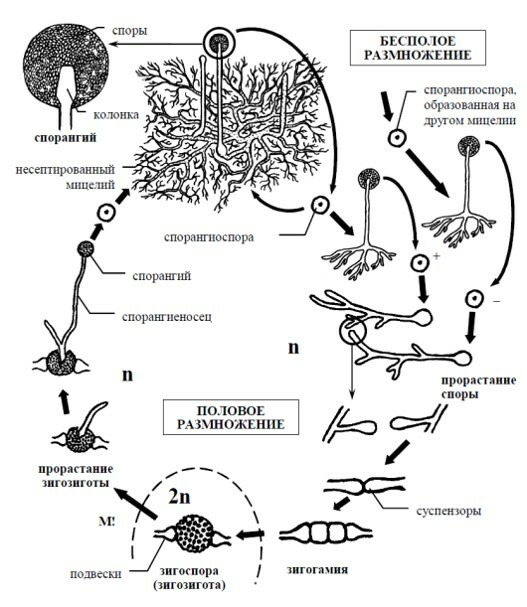

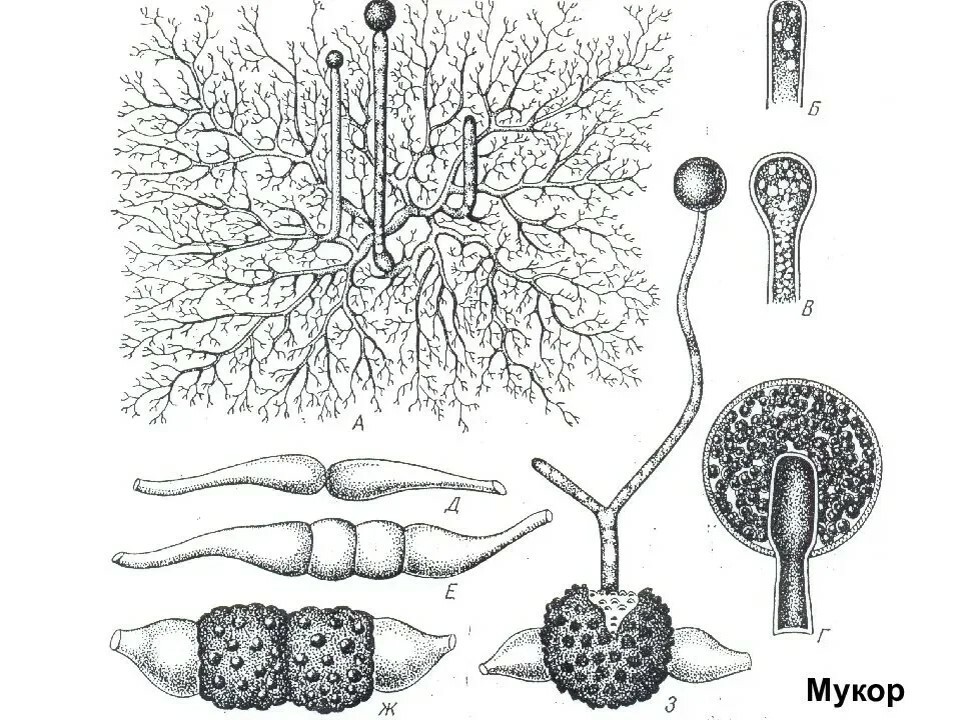

Зигомикоты

Содержит более 500 видов наземных грибов, среди которых есть и сапротрофы, и паразиты. Неклеточный мицелий хорошо развит. Бесполое размножение — неподвижными спорами, половой процесс — зигогамия (вариант гаметангиогамии).

Мукор, или головчатая плесень, — Mucor mucedo — сапротроф. Поселяется на навозе, пищевых продуктах. У мукора развитый ветвящийся неклеточный мицелий, образующий хорошо заметный белый

Рис.12. Белая головчатая плесень- мукор

Рис.13. Спорангии мукора

Мукор китайский (Mucor sinensis), мукор кистевидный (Mucor racemosus) , мукор улитковидный (Mucor circinelloides) используются в качестве закваски («китайские дрожжи», «раги») или непосредственно для производства сброженных продуктов питания («соевый сыр», «темпе») из сои и злаков, а также для получения этанола из картофеля.

Рис.14. Жизненный цикл мукора

Рис.15. Мукор. А - неклеточный мицелий, Б - верхушка гифа (будущий спорангий), В - начало флормирования спорангия, Г - спорангий (бесполое спороношение), Д - концы гиф двух разных мицелиев, Е - концы гиф отделяются рперегородкой - начало формирование гаметангие одинакового размера, Ж - зрелые гаметангии, З - прорастание зиготы - половое спороношение

Высшие грибы

Сумчатые грибы Аскомицеты

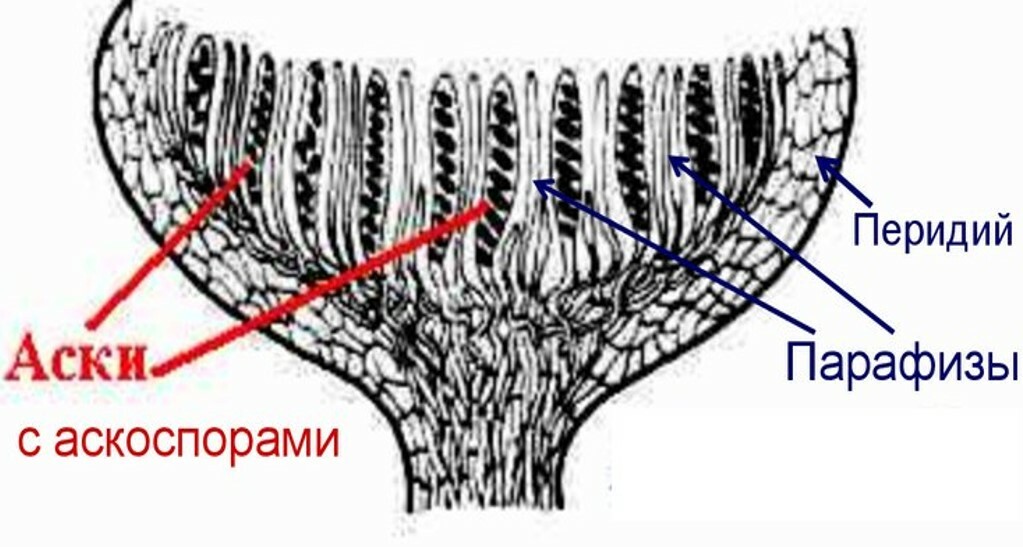

Известно около 30 000 видов сумчатых грибов. Распространены широко. Большинство сапротрофы, обитающие в почве, на органических субстратах, на пищевых продуктах (вызывают их порчу). К аскомицетам относятся почти все грибы, входящие в состав лишайников. Есть и паразиты растений и животных, грибы, разрушающие древесину. Грибы разнообразны по строению: дрожжи с одиночными почкующимися клетками и грибы с крупными плодовыми телами, например сморчки и строчки. Сумчатые грибы имеют членистый многоклеточный мицелий. В цикле развития присутствует дикарионный мицелий. Способы вегетативного размножения разнообразны (кусками мицелия, почкованием, оидиями); бесполое размножение обычно происходит с помощью конидий. Половой процесс завершается образованием сумок (аск), внутри которых находятся сумкоспоры (аскоспоры), поэтому эти грибы и получили название «сумчатые». У сумчатых грибов на гетероталличных гифах образуются одно-клеточные органы полового размножения (антеридии и архикарпы), содержащие цитоплазму и несколько ядер. Архикарп состоит из нитевидной трихогины и расширенного основания — аскогона. Половые органы соединяются, и содержимое антеридия перемещается в архикарп, где цитоплазмы сливаются (плазмогамия), а ядра располагаются попарно, образуя дикарион. Такой тип полового процесса называется гаметангиогамией. Дикарионы делятся и образуют дикарионные аскогенные гифы. На верхушках их происходит слияние ядер дикариона (кариогамия) и образуется клетка—зигота с диплоидным ядром — будущая сумка. Она увеличивается в размерах, ядро делится сначала путем мейоза, затем митотически. Образуется восемь гаплоидных ядер, вокруг которых обособляется цитоплазма и появляются оболочки. В сумке образуется восемь аскоспор. Часть цитоплазмы остается свободной — эпиплазма. К моменту созревания аскоспор гликоген эпиплазмы осахаривается, тургорное давление в сумке резко возрастает, аскоспоры с силой выбрасываются на расстояние от нескольких долей миллиметра до 10 см и более. Аскоспоры прорастают в новые гаплоидные мицелии.

Рис. 16. Половой процесс у сумчатого гриба

а — антеридий (1) и архикарп — аскогон (2) с трихогиной (3); б — переход содержимого антеридия в архикарп; в — образование в аскогоне дикарионов; г — образование дикарионных аскогенных гиф (4); д, е — образование зиготы на верхушке аскогенной гифы; ж, з, и, к — мейоз и развитие

сумки с аскоспорами

Класс Голосумчатые

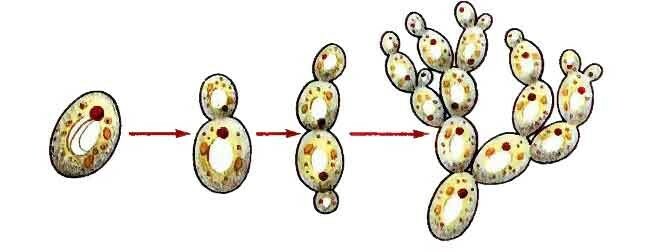

Дрожжи (Saccharomyces) представляют собой одиночные овальные клетки. При благоприятных условиях (питательная среда, содержащая сахара, и нужная температура) дрожжи интенсивно размножаются почкованием.

При ухудшении условий вместо вегетативного происходит половое раз-множение. Половой процесс происходит в форме хологамии — слияния двух гаплоидных клеток. Диплоидная зигота превращается в сумку.

Рис.17. Клетка дрожжей

Рис.18. Почкование

Дрожжи являются хемоорганогетеротрофами и используют органические соединения как для получения энергии, так и в качестве источника углерода. Им необходим кислород для дыхания, однак при его отсутствии многие виды способны получать энергию за счёт брожения с выделением спиртов (факультативные анаэробы). В отличие от бактерий, среди дрожжей нет облигатных анаэробов, гибнущих при наличии кислорода в среде. При пропускании воздуха через сбраживаемый субстрат дрожжи прекращают брожение и начинают дышать (поскольку этот процесс эффективнее), потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Это ускоряет рост дрожжевых клеток (эффект Пастера). Однако даже при доступе кислорода в случае высокого содержания глюкозы в среде дрожжи начинают её сбраживать (эффект Кребтри)

Дрожжи достаточно требовательны к условиям питания. В анаэробных условиях дрожжи могут использовать в качестве источника энергии только углеводы, причём в основном гексозы и построенные из них олигосахариды. Некоторые виды (Pichia stipitis, Pachysolen tannophilus, Phaffia rhodozyma) усваивают и пентозы, например, ксилозу. Виды Schwanniomyces occidentalis и Saccharomycopsis fibuligera способны сбраживать крахмал, вид Kluyveromyces fragilis — инулин. В аэробных условиях (при наличии кислорода) круг усваиваемых субстратов шире: помимо углеводов усваиваются также жиры, углеводороды, ароматические и одноуглеродные соединения, спирты, органические кислоты. Гораздо больше видов способно использовать пентозы в аэробных условиях. Тем не менее, сложные соединения (лигнин, целлюлоза) для большинства дрожжей (за исключением некоторых видов рода Trichosporon, проявляющих целлюлолитическую активность) недоступны.

Источниками азота для всех дрожжей могут быть соли аммония, примерно половина видов имеет нитратредуктазу и может усваивать нитраты. Пути усвоения мочевины различны у аскомицетовых и базидиомицетовых дрожжей. Аскомицетовые сначала карбоксилируют её, затем гидролизуют, базидиомицетовые — сразу гидролизуют ферментом уреазой.

Для практического применения важны продукты вторичного метаболизма дрожжей, выделяемые в малых количествах в среду: сивушные масла, ацетоин (ацетилметилкарбинол), диацетил, масляный альдегид, изоамиловый спирт, диметилсульфид и др. Именно от них зависят органолептические свойства полученных с помощью дрожжей продуктов.

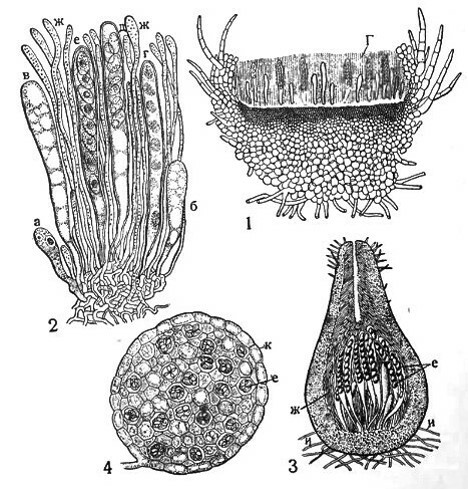

Класс Плодосумчатые

Сумки заключены в плодовых телах, образованных плотным сплетением гаплоидных и дикарионных (аскогенных) гиф. Плодовые тела, аскокарпы, бывают замкнутые — клейстотеции, полузамкнутые — перитеции, незамкнутые — апотеции.

Плодовое тело —клейстотеций. Созревшие аскоспоры освобождаются после разрыва замкнутого шаровидного клейстотеция. Клейстотеции расположены непосредственно на мицелии. Большинство видов — сапротрофы. Широко распространены почвенные грибы, активно разрушающие растительные остатки, и плесени. Поселяясь на пищевых продуктах, промышленных материалах и изделиях (ткани, кожа, пластмасса, электроизоляция и др.), вызывают их порчу.

Рис.20. Плодовые тела. 1. Апотеций: г — гимениальный слой. 2. Часть апотеция при большом увеличений а — е — сумки на разных стадиях развития, ж — парафизы. 3. Перитеций: ж — парафизы, е — сумки, и — нити мицелия. 4. Клейстокарпий: е — сумки, к — оболочка

Аспергилл

Характеризуется простыми конидиеносцами. Половой процесс не обнаружен, поэтому иногда его относят к несовершенным грибам

Виды аспергилла:

- Aspergillus flavus — известный патоген растений, влияющий на урожайность и являющийся распространённой причиной аспергиллёза.

- Aspergillus fumigatus является наиболее распространённой причиной аспергиллёза у людей с иммунодефицитом.

- Aspergillus nidulans широко используется в качестве исследовательского организма в клеточной биологии.

- Aspergillus niger используется в химической промышленности для различных целей, а также является известным загрязнителем пищевых продуктов и возможным патогеном для человека.

- Aspergillus oryzae и A. sojae используются в восточноазиатской кухне для производства саке, соевого соуса и других ферментированных продуктов.

- Aspergillus terreus используется для производства органических кислот, но также может вызывать оппортунистические инфекции у людей.

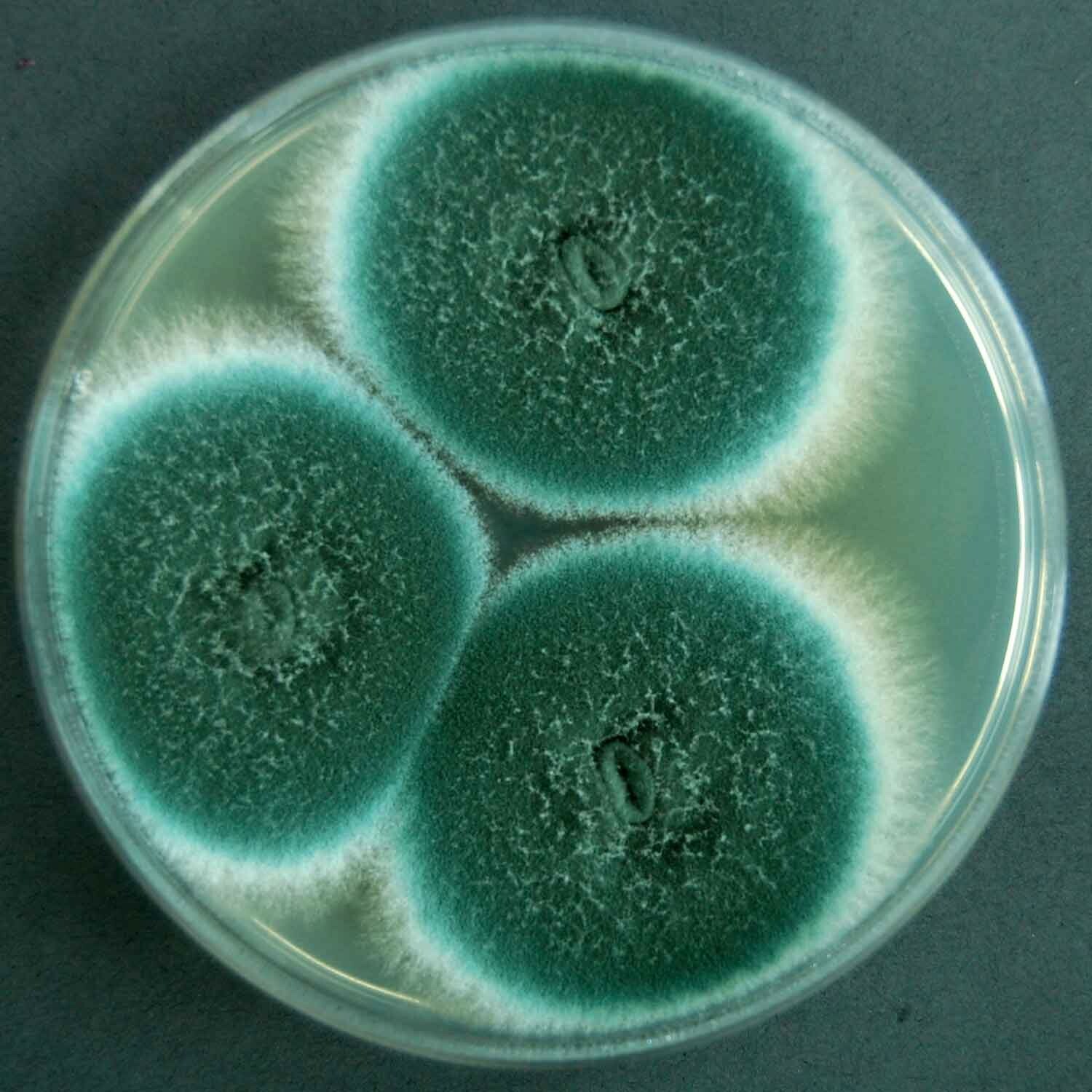

Рис.21. Аспергилл. Коллонии

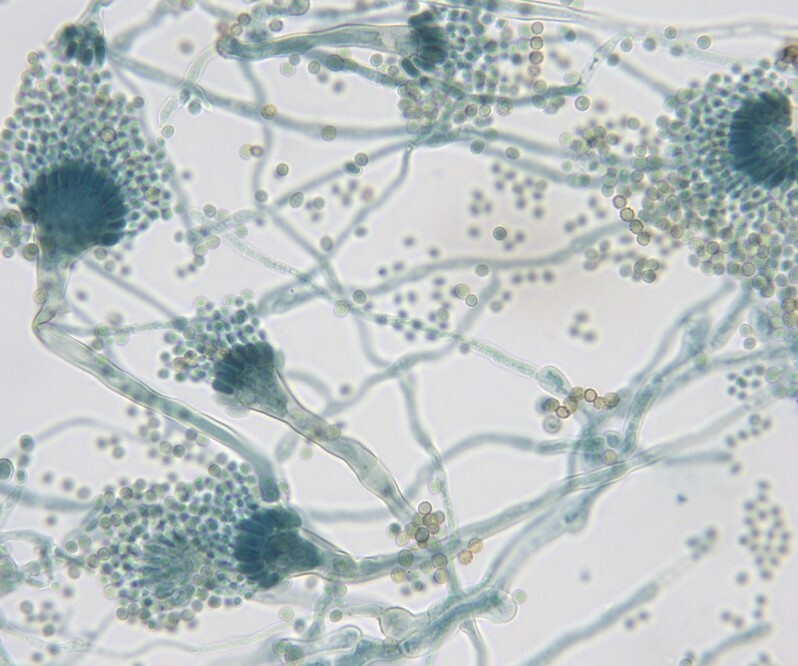

Рис.23. Конидии под микроскопом

Рис.24. Aspergillus niger

Рис.25. Аспергилл

Пеницилл

Пеници́лл, также пеници́ллий , пеници́ллиум - Penicillium —род грибов-аскомицетов, относящийся к семейству Aspergillaceae порядка Эуроциевые (Eurotiales).

Один из наиболее широко распространённых в мире родов грибов, представители которого обнаруживаются в самых различных местах — в почве, на растениях, в воздухе, в помещениях, на пищевых продуктах, в морях. С эколого-трофической точки зрения, виды рода — сапротрофы и слабые паразиты растений.

Рис.26.Пеницилл

К роду относят продуцентов антибиотика пенициллина — среди них P. chrysogenum, являющийся одним из самых распространённых грибов в мире. Другой крайне широко распространённый вид рода — P. citrinum.

Сферотека крыжовника

Рис.27. Мучнимстая роса крыжовнимка осенью

Рис.28. Мучнистая роса крыжовника летом

Эризифовые, или настоящие мучнисторосяны́е грибы (лат.Erysiphaceae) —семейство сумчатых грибов порядка Эризифовые. Все представители — облигатные паразиты цветковых растений (как правило,двудольных), на поверхности которых мицелий с многочисленными конидиеносцами образует характерный мучнистый налёт. Эризифовые паразитируют с помощью гаусторий на клетках эпидермы, стеблей, цветков и плодов; у небольшого числа представителей гаустории могут проникать в мезофилл. Обычно в цикле развития настоящих мучнисторосяных грибов имеются две стадии — конидиальная и сумчатая.

Сферотека крыжовника зимует в виде клейстотециев на пораженных побегах и опавших больных ягодах. Сумкоспоры в них созревают чаще после перезимовки, следующей весной. Выбрасывание спор обычно происходит в первые теплые дни, что совпадает со временем распускания почек. Примепепие химических мероприятий по борьбе с мучнистой росой отодвигает сроки созревания клейстотециев, иногда даже до последней декады июня. Поскольку ягоды крыжовника восприимчивы к мучнистой росе лишь в первой фазе развития, примерно до половины нормальной величины, то позднее выбрасывание аскоспор приводит к тому, что они попадают на уже устойчивые к болезни ягоды, которые в связи с этим остаются здоровыми. В случае позднего созревания аскоспор устойчивыми к мучнистой росе становятся также и побеги. Таким образом, обработка кустов крыжовника фунгицидами не только снижает заболевание в текущем году, но и способствует меньшему поражению растений в следующем. Сферотека крыжовника поражает и черную смородину. Особенно большой вред при этом мучнистая роса приносит при поражении точки роста побегов: побеги развиваются слабо и деформируются. Сильно страдает также от сферотеки золотистая смородина, используемая как декоративный кустарпик. Кроме того, сферотека может слабо развиваться на красной и белой смородине.

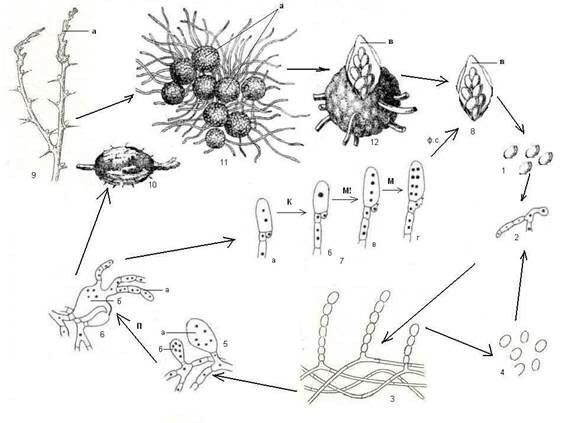

Рис.29. Жизненный цикл сумчатых грибов на примере сферотеки крыжовника (Sphaerotheca mors-uvae)

(По: Рейвн, Эверт, Айкхорн, 1990, с дополнениями по: Гордеева, 1953).

1 – сумкоспоры, 2 – сумкоспора, проросшая гифой и формирующийся мицелий; 3 – развитый септированный мицелий на поверхности листа с конидиальным спороношением; 4 – конидиоспоры, переносимые ветром на другие органы; 5 – формирование органов полового размножения на мицелии к концу периода вегетации: а – аскогон, б – антеридий; 6 – оплодотворенный в результате плазмогамии аскогон (б) и формирующиеся аскогенные гифы (а); 7 – формирование сумки по способу крючка: а – средняя клетка крючка (место перегиба) с двумя несестринскими ядрами, б – молодая сумка с 2п ядром после кариогамии; в – сумка с 4-мя гаплоидными ядрами после мейоза; г – сумка с 8 гаплоидными ядрами; 8 – зрелая сумка с 8 сумкоспорами; 9 – пораженный мучнистой росой побег крыжовника: а – усыхающие концы ветвей; 10 – пораженная ягода (на поверхности виден налет мицелия с клейстотециями черного цвета; 11 – вид мицелия с клейстотециями при малом увеличении микроскопа: а – клейстотеции с гифообразными придатками; 12 – отдельный раскрывшийся клейстотеций и выходящая из него сумка со спорами (а). Буквенные обозначения над стрелочками: П – плазмогамия; К – кариогамия; М! – мейоз, ф.с. – формирование сумкоспор

Рис.30. Мучнистая роса - клеймстотеций

Спорынья ржи

Спорынья́, или ма́точные ро́жки (лат.Cláviceps) —род грибов семейства спорыньёвых (Clavicipitaceae), паразитирующий на некоторых злаках, в том числе, на ржи и пшенице. Наиболее распространенный и важный в хозяйственном отношении вид спорынья пурпурная (Claviceps purpurea) — паразит, развивающийся чаще всего на ржи, а также на пшенице, особенно твердой, ячмене и дикорастущих злаках (тимофеевке, пырее, костре и др.). К концу лета в колосьях вместо некоторых зерновок появляются крупные (длиной 1...5 см) рожки — склероции спорыньи. Это плотные сплетения обезвоженных гиф, снаружи они черно-фиолетовые, внутри — белые.

Склероции спорыньи содержат ядовитые алкалоиды (эргоалкалоиды), вызывающие резкое сокращение всех гладких мышц. Употребление в пищу муки с примесью спорыньи вызывает отравление (иногда смертельное) — эрготизм. В народе эту болезнь называют «злые корчи», «антонов огонь». Наиболее ядовиты свежие склероции, через год они практически утрачивают токсичность.

Склероций спорыньи

Спорынья поражала рожь, преимущественно в сырые и холодные годы. В средние века в год, когда из-за погодных условий развитие спорыньи усиливалось, из-за употребления хлеба из зерна, поражённого спорыньёй, возникали эпидемии так называемого «Антониева огня» (эрготизма) — пищевого токсикоза алкалоидами спорыньи. Около 1070 года был основан орден святого Антония. Это учреждение стало центром по лечению больных отравлением спорыньёй. Отшельники Дофине заявили, что они получили из Константинополя мощи святого. В Дофине тогда свирепствовала «горячка» и возникло убеждение, что мощи св. Антония могут её излечить, поэтому «священный огонь» был назван «антоновым». Аббатство, в котором хранились мощи, стало называться Сент-Антуан-ан-Вьеннуа. Склероций спорыньи содержит большое количество алкалоидов, наиболее ядовитый из которых —эрготинин, при употреблении в пищу вызывающий судороги и длительные спазмыгладкой мускулатуры; также при отравлении наблюдаются расстройства психики, нарушение глазодвигательной функции, а спустя несколько месяцев — осложнённая катаракта, большие дозы приводят человека к гибели.

Стадия I - образование склероция - покоящейся стадии гриба. Склероции опадают со зрелых колосьев ржи или оказываются на земле с зерном. Они хорошо переносят морозы и на следующий год после всходов ржи начинают прорастать.

Стадия II - на прорастающем склероции появляются красные или темно-розовые булавовидные плодовые тела, состоящие из тонких ножек и шаровидных головок, усаженных многочисленными мелкими коническими выступами ("бородавочками"). Эта стадия по существу - само производящее растение - гриб Claviceps purpurea. Бородавочки на головке являются выходами перитециев - яйцевидных полостей, образующихся в периферической части головки. В перитециях вырастают многочисленные булавовидной формы аскоспоровые сумки, в каждой из которых развивается по 8 нитевидных аскоспор. К моменту цветения ржи плодовые тела гриба полностью созревают; при этом из слизисторазбухающих перитециев выдавливаются споровые сумки, которые лопаются; при этом из них выбрасываются аскоспоры и воздухом разносятся по цветущей ржи.

Стадия III начинается с попадания аскоспор на перистые рыльца цветков ржи и их прорастания. Из сплетения гиф на завязи цветка образуется грибница, по мере развития которой начинается бесполое размножение гриба. Заключается оно в отшнуровании с концов гиф многочисленных мелких эллиптических конидиоспор. Одновременно грибницей вырабатывается клейкая жидкость, содержащая сахаристые вещества, называемая "медвяной росой". Капли последней стекают по пораженному колосу, унося с собой конидиоспоры. Сладкая жидкость привлекает насекомых, которые, перелетая на другие колосья, разносят конидиоспоры, способствуя тем самым новому (повторному) заражению ржи. Конидиоспоры, попав на здоровые цветки ржи, также прорастают, образуя на завязи грибницу. Постепенно грибницы (образовавшиеся как из аскоспор, так и из конидиоспор), разрастаясь, разрушают завязь, и в конечном счете на месте и вместо зерна развивается белое продолговатое крупное грибное тело - молодой склероций. К моменту созревания ржи созревают и склероций; гифы уплотняются, наружный слой склероция при этом пигментируется, окрашиваясь в темно-фиолетовый цвет. При сильном поражении ржи на отдельных колосьях может быть до 3-4 склероциев. Далее при уборке хлеба склероций самопроизвольно опадают на землю или при обмолоте попадают в товарное или семенное зерно.

Рис.31. Жизненный цикл спорыньи

Рис.32. Спорынья ржи. а - колос со склероциями, б - стромы, выросшие на перезимовпавшем склероции весной, в - головка стромы в разрезе - видны плодовые тела - перитеции (4), г - перитеций с сумками (5), д - сумка с аскоспорами (7), е - конидиеносец с конидиями - бесполое спороношен, ё - пораженный колос с медвяной росой

1 - склероций, 2 - ножка стромы, 3 - головка стромы, 4 - полузамкнутое плодовое тело перитеций, 5 сумка со спорами снутри плодового тела, 6 - клетки головки стромы, 7 - спора, 8 - конидиоспора.

Рис.33. Открытые плодовые тела - сумчатых грибов апотеции

Рис.34. Плодовые тела сумчатых грибов

Рис.35. Апотеций

Базидиальные грибы

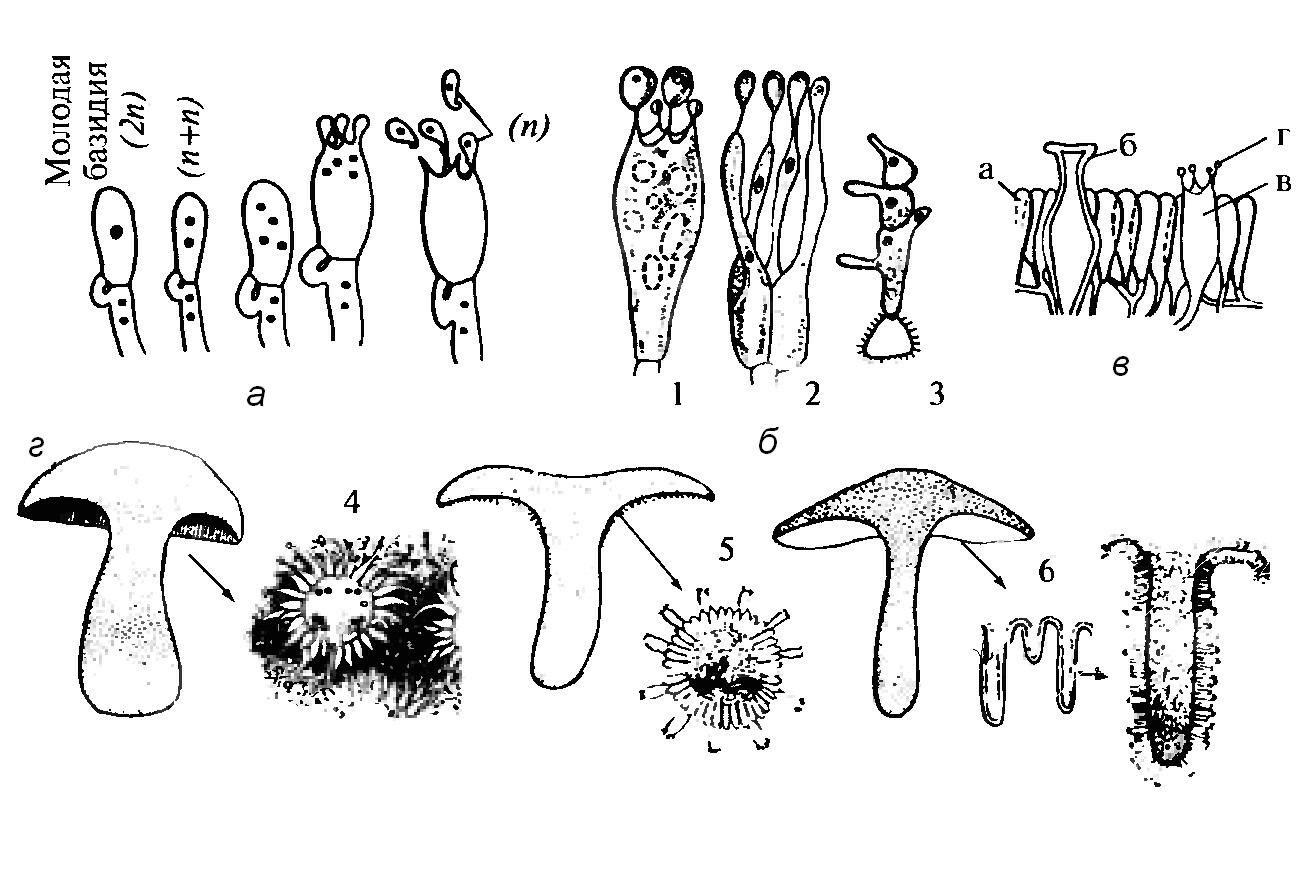

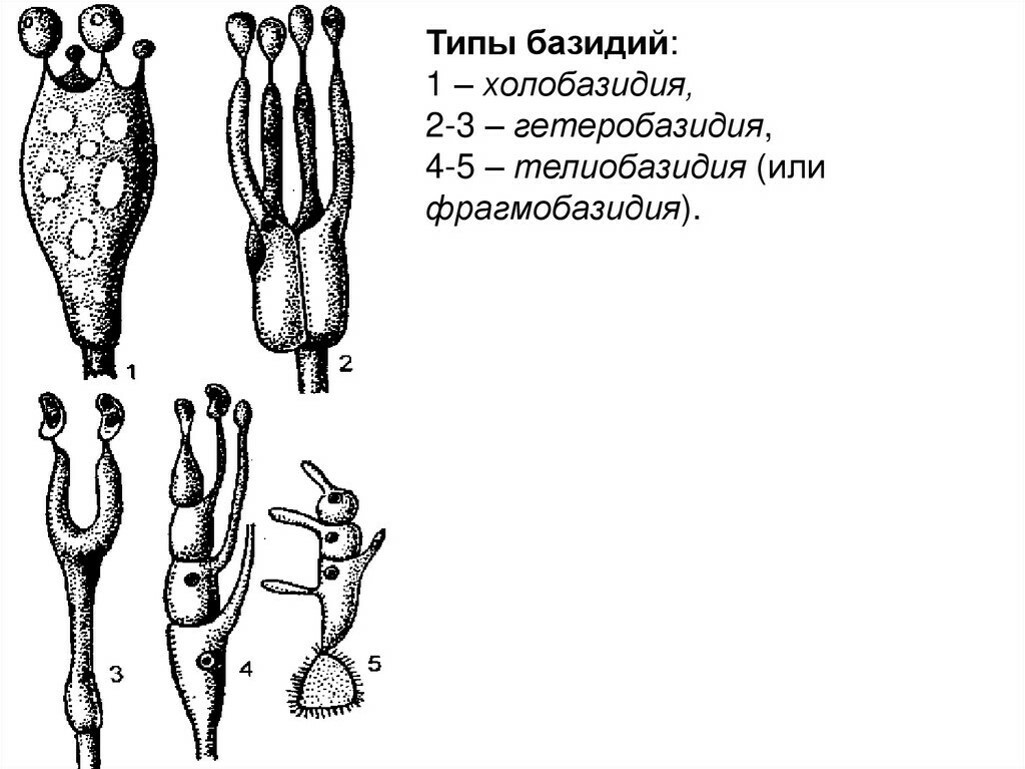

Характерной особенностью базидиомикотов является образование особых репродуктивных структур – базидий, на которых формируютсябазидиоспоры. Базидии - одноклеточные или четырехклеточные образования, на тонких выростах – стеригмах возникают базидиоспоры. Перед образованием базидиоспор происходит слияние ядер дикариона с последующим двукратным делением его, сопровождающимся редукцией числа хромосом. Получившиеся ядра перемещаются в формирующиеся базидиоспоры. Базидиоспоры – половое спороношение гриба. Форма базидий и место их образования являются существенным систематическим признаком.

Рис.36 . Базидии и гименофоры:

A – формирование базидии; б – типы базидий: 1 – холобазидия, 2 - гетеробазидия, 3 – фрагмобазидия; в – строение гименофора: а – парафизы; б – цистида; в – базидия; г – базидиоспоры; г – типы гименофоров: 4 – трубчатый; 5 - шиповидный; в – пластинчатый

Рис.37. Виды базидий

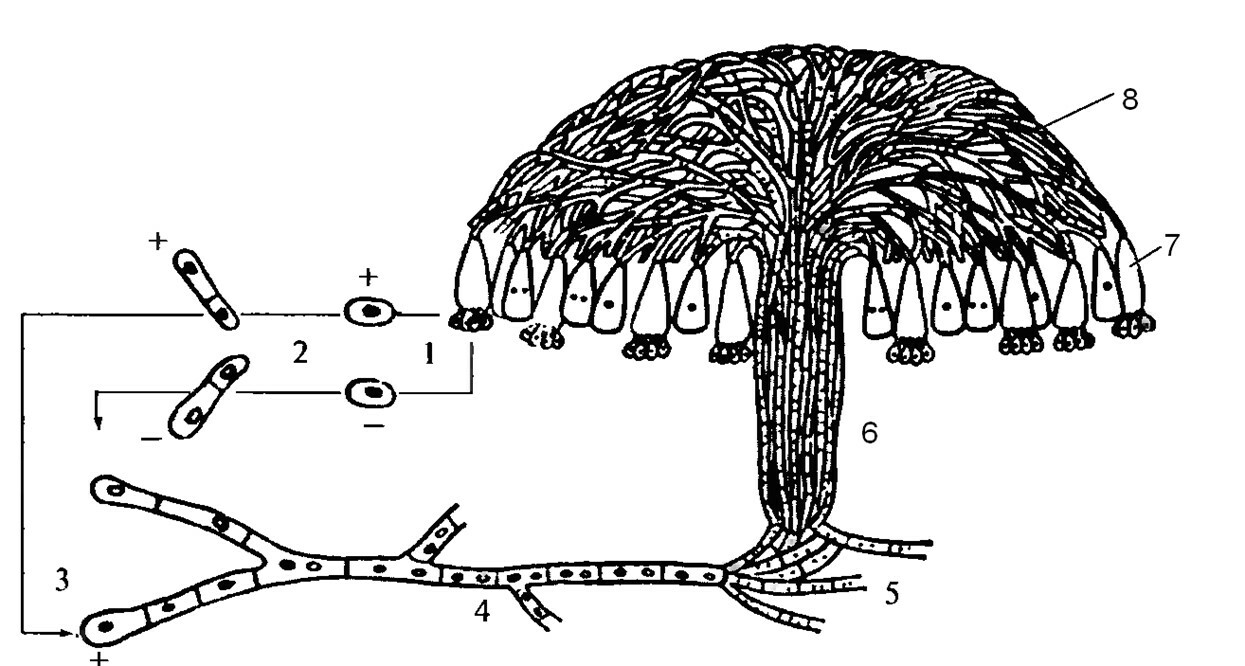

Насчитывается около 30 000 видов базидиальных грибов паразитов и сапротрофов с членистым мицелием. Вегетативное размножение базидио- мицетов осуществляется частями мицелия, оидиями и хламидоспорами. Бесполое размножение происходит с помощью конидий. Половой процесс очень растянут и завершается образованием б а з и д и й с базидиоспорами. Органов полового размножения у базидиальных грибов нет. Половой процесс в форме соматогамии. При встрече гетероталличных мицелиев содержимое клетки одной гифы («—») переходит в клетку другой («+»). У гомоталличных видов могут сливаться гифы одного и того же мицелия. Может происходить автогамия или копуляция базидиоспор. При всех способах полового процесса он двухстадийный — плазмогамия и кариогамия разделены во времени. Образуется дикарионная клетка, из дикарион- ной клетки развивается дикарионный мицелий. У базидиальных грибов в отличие от сумчатых он является преобладающим. У многих грибов мицелий многолетний. На нем образуются базидии, где происходит слияние ядер дикариона и образуется диплоидное ядро, т. е. завершается половой процесс. После мейоза в базидии образуется четыре гаплоидных ядра. К этому времени в верхней ее части образуется четыре трубчатых выроста — стеригмы. В них переползают ядра с цитоплазмой и возникают четыре базидиоспоры: две со знаком «+» и две со знаком «—». Вырастающие из них гаплоидные мицелии будут гетероталличны- ми. При созревании базидиоспоры отбрасываются благодаря стеригмам на небольшое расстояние.

Рис.38 .Жизненный цикл шляпочного гриба:

1 – базидиоспоры; 2 – прорастание базидиспор в первичный мицелий; 3 - соматогамия; 5 плодовое тело; 6 – ножка; 7 – базидии с базидиоспорами; 8 – шляпка.

Соматогамия (греч. soma – тело + gаmos – брак) слияние двух клеток вегетативного гаплоидного мицелия, выросшего из базидиоспор (отдел Basidio – mycota). У базидиальных грибов в цикле развития преобладает дикариотическое и диплоидное состояние. Половые органы не образуются.

Рис.39. Систематика отдела базидиальных грибов

Холобазидиальные грибы

Группа порядков Гименомицеты — образует базидиоспоры на базидиокарпе, а не внутри него. Гименомицеты — самая большая по числу видов группа базидиальных грибов (более 12 000 видов) и наиболее известная. Их плодовые тела и называют обычно грибами, вегетативная же часть (грибница) находится в субстрате (почве, древесине и т. д.). Базидии соединены в палисадный слой — гимений, расположенный на поверхности базидиокарпов. В гимении кроме базидий есть дикарионные стерильные парафизы, которые разделяют базидии и предохраняют базидиоспоры от слипания. Поверхность плодового тела, несущая гимений, — гименофор.

Рис.40 Гименомицеты

Порядок Афиллофоровые

Рис.41. Домо́вый гриб настоящий, или серпула плачущая (лат. Serpula lacrymans) — наиболее вредоносный из домовых грибов, встречается только в постройках, к полному разрушению построек может привести за 0,5-1 год;

Рис.42. Трутовики

Порядок Агариковые

насчитывает около 10 000 видов. Шляпочные агариковые грибы — сапротрофы и микоризообразователи. Плодовые тела многих из них съедобны. Обычно они состоят из ножки, образованной плотно сомкнутыми вертикальными гифами, и шляпки. Шляпка покрыта окрашенными гифами, образующими кожицу. На нижней стороне шляпки имеется гименофор. У шампиньонов (Agaricus), сыроежек (Russula), рыжика, груздя, волнушки (Lactarius) гименофор пластинчатый. Он состоит из радиально расходящихся пластинок, в промежутки между которыми и отбрасываются базидиоспоры

Рис.43. Навозник серый

Рис.44. мухомор

Группа порядков Гастеромицеты.

Гастеромицеты образуют базидиоспоры внутри полностью замкнутых базидиокарпов, которые отличаются большим разнообразием форм и размеров. Около 1000 видов, в основном почвенных сапротрофов. Наиболее известны дождевики (Lycoperdon). Базидиокарпы округлые, молодые — плотные (съедобные), затем внутренняя часть становится порошкообразной. Один дождевик может образовать несколько триллионов базидиоспор. Если дотронуться до спелого гриба, в воздух поднимается облако спор («медвежья понюшка»). Среди других представителей гастеромицетов — веселка (Phallus), звездочка(Geaster), диктиофора(Dictyophora).

Рис.45. Решеточник

Рис.46. Дождевик

Рис.47. Весёлки

Подкласс Фрагмобазидиальные грибы (Phragmobasidiomycetidae).

Базидия фрагментированная, плодовые тела не образуются. Все грибы, входящие в этот подкласс, — паразиты растений, наносящие огромный ущерб посевам зерновых.

Головневые

Головневые грибы (около 700 видов) поражают в основном цветки и семена злаков, разрушая их и образуя темную массу хламидоспор, образующихся вегетативным путем. Внешне поврежденные органы похожи на обгорелую головешку — отсюда и название «головневые». Хламидоспоры скапливаются также и во вздутиях пораженных вегетативных органов. Хламидоспоры прорастают в фрагмобазидию. Мицелий дикарионный, образующий гаустории в клетки растения-хозяина, вначале не оказывает угнетающего воздействия, что обеспечивает заложение соцветий, где должно произойти спорообразование.

Рис.48. Твердая головня злаков

Ржавчинные грибы — паразиты многих высших растений, в том числе культурных (ржи, овса, пшеницы, проса, льна, смородины и др.). Грибы отличаются обилием и разнообразием следующих друг за другом спороношений. Мицелий, как и у головневых, развивается внутри растения-хозяина, образуя гаустории, внедряющиеся в его клетки. Гифы и споры содержат масло, окрашенное в оранжевый цвет пигментом, сходным с каротином. На пораженных растениях заметны пятна оранжевого цвета, поэтому заболевание назвали ржавчиной.

Рис.49. Ржавчина злаков

Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы (Deuteromycetes, или Fungi imperfecti).

Включает около 25 000 видов высших грибов с членистым мицелием. Половой процесс и половые споро¬ношения (сумчатое или базидиальное) у них неизвестны. Они либо утрачены в процессе эволюции, либо пока не обнаружены. Вегетативное размножение происходит частями мицелия, почкованием или путем распада мицелия на отдельные клетки. У большинства видов известно бесполое размножение с помощью конидий. Несовершенные грибы — искусственная группа. Большинство несовер¬шенных, видимо, относятся к сумчатым, а некоторые — к базидиальным грибам. Весь жизненный цикл проходит в гаплоидной стадии. Дейтеромицеты широко распространены по всему земному шару. Многие почвенные сапротрофы разлагают разнообразные растительные субстраты и играют существенную роль в почвообразовании. Большая группа — паразиты высших растений, вызывающие серьезные болезни сельскохозяйственных культур.

Некоторые виды грибов вызывают заболевания животных и человека (микозы), например стригущий лишай (грибы рода Trichophyton), паршу (Achorion) и грибковые заболевания ногтей и кожи стоп (грибы рода Epidermophyton и др., которые используют белок кератин). Из почвенного гриба Tolypocladium inflatumполучен препарат циклоспорин, используемый в медицине при операциях по пересадке сердца и других органов.

Рис.50 . Парша на яблоках

Рис. 51. Грибковые заболевания ногтей и кожи

Слизевики, или миксомицеты (Myxomycota, или Mycetozoa), — группа организмов неясного систематического положения. По отсутствию хлорофилла, образованию (у большинства) плодовых тел и гетеротрофности сходны с грибами, способность к активному амебоидному движению сближает их с животными. Слизевики — своеобразные организмы, возникшие, вероятно, из примитивных жгутиковых и рано обособившиеся в процессе эволюции. Слизевики (500 видов) представлены сапротрофами и паразитами. Вегетативное тело слизевиков представляет собой плазмодий — голую слизистую массу цитоплазмы с большим числом ядер. Постоянной формы плазмодий не имеет, величина его колеблется от нескольких миллиметров до 1 м. Плазмодий обладает активным амебообразным движением, перетекая со скоростью около 0,1 мм в минуту.

Рис.52. Плазмодиофора

Рис.53. Фулиго гнилостный

Значение грибов в природе:

- Участвуют в круговороте веществ. Грибы разлагают органические вещества почвы до неорганических, которые далее усваиваются растениями.

- Участвуют в почвообразовании. В грибах накапливаются органические вещества, которые после разрушения грибницы превращаются в перегной.

- Образуют микоризу. Микориза положительно влияет на жизнедеятельность растений.

- Плодовые тела шляпочных грибов потребляют многие животные.

Значение грибов в жизни человека:

- Польза: съедобные грибы являются ценным продуктом питания. Грибы необходимы при изготовлении хлеба, сыров, в виноделии и т. д.. Из некоторых грибов получают ценные лекарства (например, пенициллин).

- Вред: некоторые из грибов вызывают болезни у растений, животных и человека. Портят мебель, постройки. Часто плесневые грибы поражают продукты питания и делают их непригодными для употребления. Ядовитые грибы, попадая в пищу, могут вызывать серьёзные, а иногда и смертельные отравления.

Вопросы для самоконтроля

1. Как называют тело грибов и из чего оно состоит?

2. По какому признаку грибы подразделяют на низшие и высшие?

3. Назовите классы низших грибов?

4. Каковы особенности питания грибов?

5. Какие грибы называют сапрофитами, а какие паразитами?

6. Что такое плазмодий?

7. Чем септированный мицелий отличается от несептированного?

8. Какие существуют способы размножения грибов?

9. Что такое плектенхима?

10. Какие способы бесполого размножения грибов существуют?

11. Какие способа вегетативного размножения существуют у грибов?

12. какие типы полового процесса встречаются у грибов?

13. Что такое гаметангии?

14. Каково строение тела мукора?

15. Как размножается мукор?

16. какие классы высших грибов вам известны?

17. Каковы особенности представителей класса аскомицеты?

18. Какие типы плодовых тел встречаются у сумчатых грибов?

19. Что такое сумка?

20. Каковы особенности строения мицелия дрожжей?

21. Почему дрожжи относят к подклассу Голосумчатые грибы?

22. Почему сапрофитные грибы могут поселяться на любых субстратах?

23. Почему паразиты имеют ограниченный круг хозяев?

24. Каковы особенности строения мицелия сферотеки, и какие болезни вызывает этот гриб?

25. Каковы особенности строения и жизни спорыньи?

26. Какое плодовое тело имеют сморчки, строчки и сморчковые шапочки?

27. какие отличительные признаки Базидиальных грибов?

28. Какие представители класса Базидиомицеты вам известны?

29. Какое строение имеют плодовые тела Базидиальных грибов?

30. Каковы отличительные признаки Дейтеромицетов?

31. Какие представители класса Дейтеромицеты вам известны?

32. Каково значение грибов в природе и для человека?

33. Какие грибы паразиты растений вам известны?

34. В чем особенности строения тела лишайников?

35. Какие талломы по форме встречаются у лишайников?

36. Каково внутреннее строение гетеромерного таллома?

37. Какие известны способы размножения лишайников?

38. Каково значение лишайников в природе и для человека?

39. Чем отличаются соредии от изидий?

40. Какие представители лишайников вам известны?