Отдел Голосеменные

Голосеменные, как и покрытосеменные, - главные продуценты наземных экосистем планеты, отличающиеся от споровых растений тем, что основным средством расселения у них являются не споры, а семена.

Семя - стадия жизни спорофита, особое образование, в котором в компактном и защищенном от неблагоприятных условий состоянии находится будущий взрослый спорофит - зародыш, а также запас питательных веществ «на первый случай» (т.е. до того, как молодой спорофит сможет обеспечивать себя за счет фотосинтеза) - эндосперм.

Академик Армен Леонович Тахтаджян в «Жизни растений» пишет о семени следующее:

«Внутреннее оплодотворение, развитие зародыша внутри семязачатка и появление новой, чрезвычайно эффективной единицы расселения - семени - являются главными биологическими преимуществами семенных растений, давшими им возможность полнее приспособиться к наземным условиям и достигнуть более высокого развития, чем папоротники и другие бессемянные высшие растения.

Если при размножении спорами каждый раз образуется огромное их число, обычно миллионы, то при размножении семенами число последних во много раз меньше.

Это вполне понятно, так как семя - несравненно более надежная единица расселения, чем спора.

В семени уже содержится, причем в очень хорошей, надежной упаковке, зародыш - крошечный спорофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями (семядолями).

Стоит ему освободиться из сковывающей его семенной кожуры и просунуть наружу корешок, как он легко укореняется и начинает самостоятельную жизнь. Но для того, чтобы зародыш мог развиться настолько, чтобы разорвать семенную кожуру, высунуться наружу и укорениться, ему нужен некоторый первоначальный запас питательных веществ и необходимый ферментативный аппарат.

Этот запас питательных веществ вместе с маленькой биохимической лабораторией зародыш находит готовым в самом семени.

В этом проявляется нечто, отдаленно напоминающее заботу о потомстве в животном мире, но «заботу», конечно, основанную не на инстинкте, а чисто автоматическую, слепую, хотя также выработанную в процессе эволюции.

Семя - это поистине маленький шедевр эволюции» (Т. 4. 1978. С. 258).

Академик Армен ЛеоновичТахтаджян

Представители голосеменных составляют до трети основных лесообразующих пород мира, их роль особенно велика в умеренных широтах, где они формируют биом тайги.

Все голосеменные - это деревья или кустарники, как правило, автотрофные, хотя в тропиках есть два рода паразитических голосеменных, а в Южном полушарии - очень мелкие кустарнички (из семейства Podocarpaceae), которые по размерам едва превышают мхи. Исключение составляют и саговниковые, с толстым неветвящимся колонно- или клубневидным, частично погруженным в почву стволом. Древесина, за исключением представителей класса Gnetopsida, состоит только из трахеид. Листья, как правило, узкие (игольчатые) или чешуевидные, хотя есть роды с широкими листьями, напоминающими листья однодольных растений. «Золотой век» голосеменных - это мезозой, и до нашего времени они дошли в ограниченном разнообразии. При этом современные голосеменные четко разделяются на две группы. Первая, включающая саговниковые (Cycadopsida) и гинкговые (Ginkgoopsida), - это «живые ископаемые». Вторая группа - хвойные (Pinidae), которые на современной планете являются основными голосеменными. Особняком в отделе стоит класс гнетовые (Gnetopsida), который отнесен к голосеменным с немалой долей условности.

«Патронажная» роль спорофита по отношению к гаметофиту усилена уже у споровых растений (появление макроспор со ачительным запасом питательных веществ, развитие женских гаметофитов не только в оболочке макроспоры, но и в макроспорангиях - селагинелла, марсилея).

У голосеменных растений эта тенденция достигает еще более высокого уровня: не только женский гаметофит не покидает оболочки макроспоры, но и макроспора остается в макроспорангии.

Таким образом, женский гаметофит не выходит (даже частично) наружу, не соприкасается с окружающей средой и сохраняет постоянную связь со спорофитом, что обеспечивает лучшие условия для развития нового спорофитного поколения и, по существу, превращает женский гаметофит в стадию жизни спорофита.

Значительные изменения у голосеменных претерпевает и мужской гаметофит, который, как и у разноспоровых растений, развивается в оболочке микроспоры, но еще более редуцирован.

На смену многоклеточным антеридиям приходит новое образование из вспомогательных вегетативных клеток, которые обслуживают гаметогенные клетки, дающие очень небольшое (как правило, 2) количество мужских гамет.

Процесс оплодотворения у семенных растений избавляется от «привычек прошлого», т.е. от связи с водной средой, которая теперь не нужна для переноса мужских гамет к женским.

Мужской гаметофит, называемый пыльцой, целиком переносится ветром к женскому гаметофиту, где и прорастает, используя (в той или иной мере) питательные вещества женского гаметофита (которые образовались в свою очередь за счет спорофитного поколения).

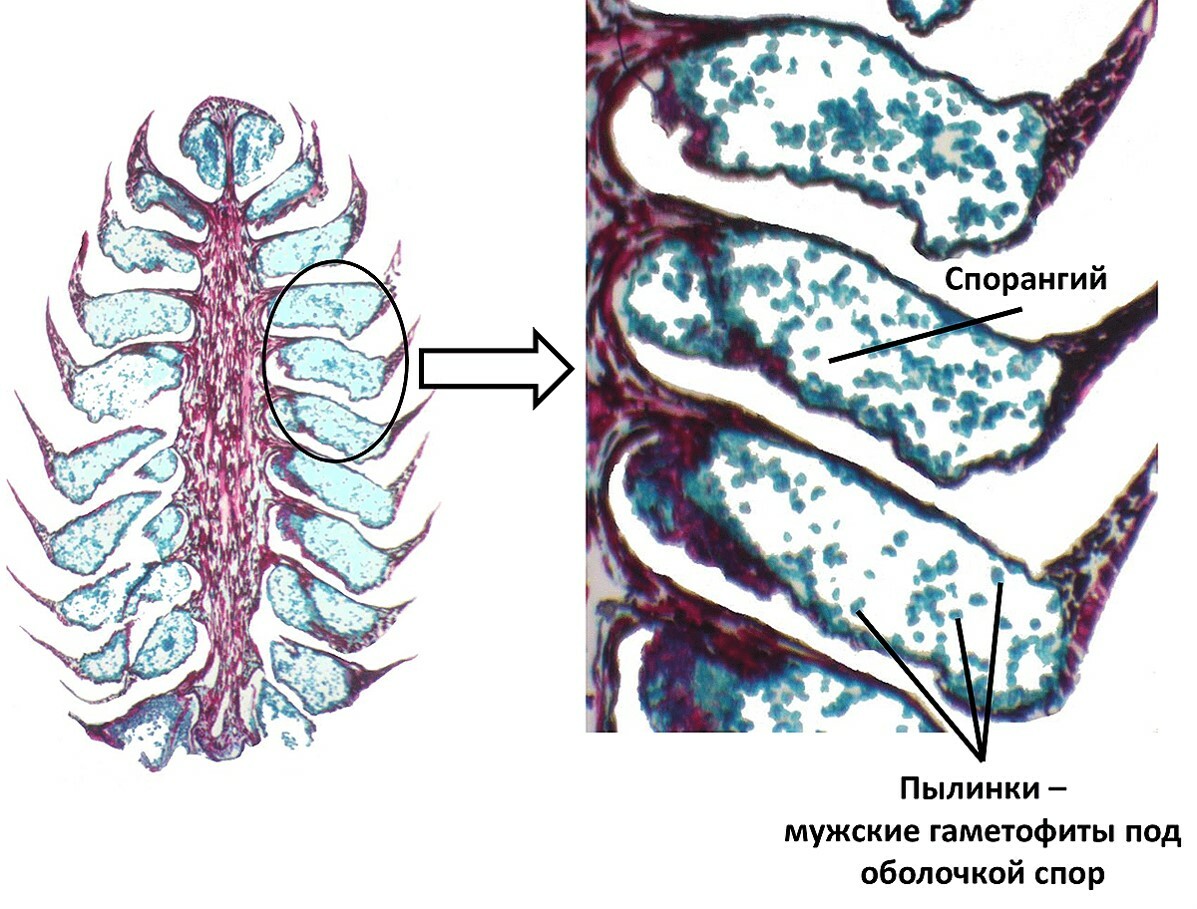

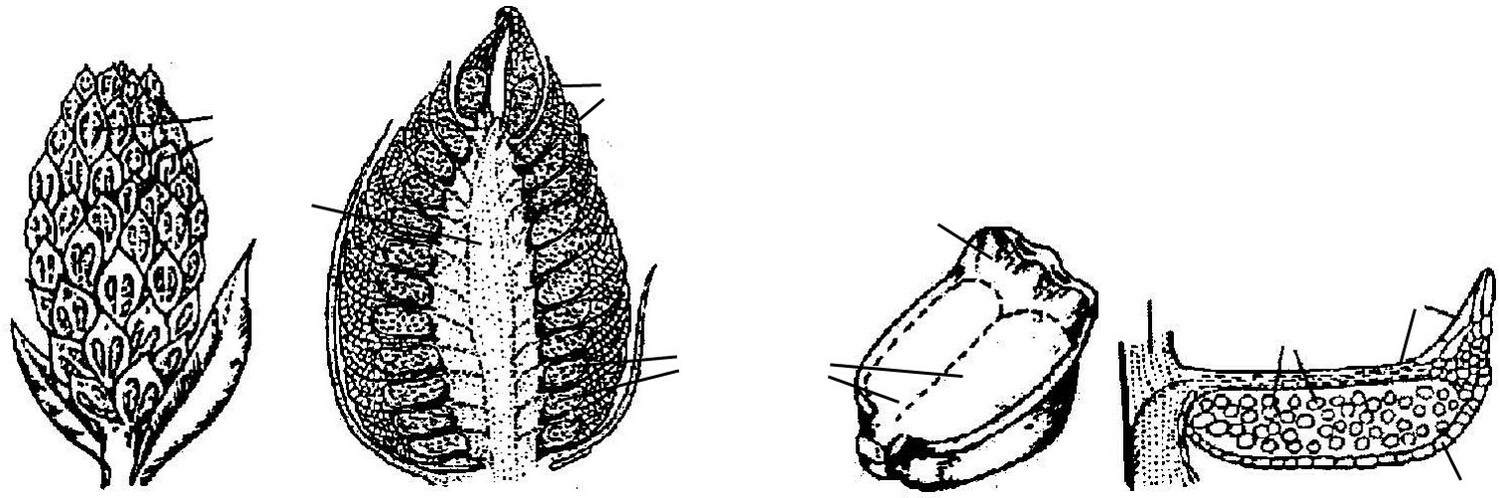

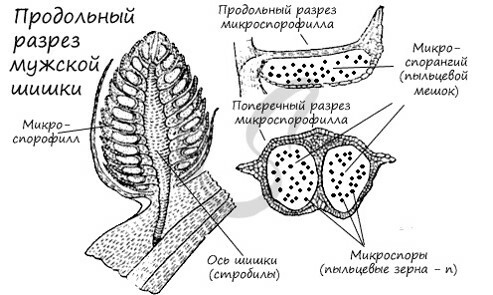

Рис..1. Мужские шишки микростробилы

Рис.2. Строение мужской и женской шишки сосны

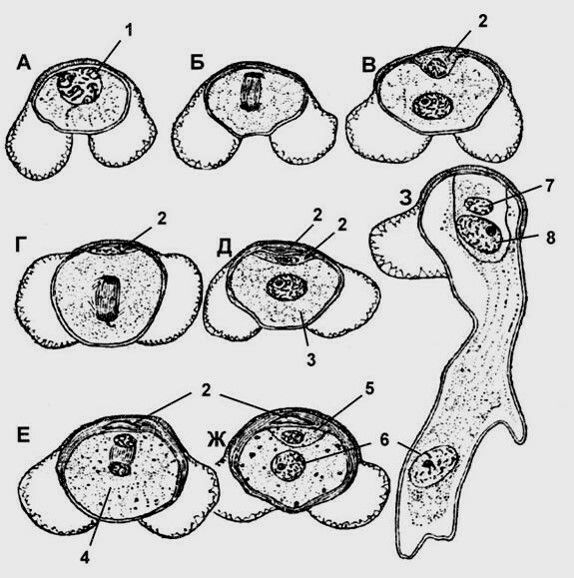

Рис.3. Формирование мужского гаметофита:

А – микроспора; Б,В,Г,Д – деления и образование двух проталлиальных и антеридиальной клеток; Е,Ж – образование генеративной и сифоногенной клеток; З – прорастание пыльцы. 1 – ядро микроспоры; 2 – проталлиальные клетки; 3,4 – антеридиальная клетка и ее деление; 5 – генеративная клетка; 6 – сифоногенная клетка; 7 – клетка-ножка; 8 – спермагенная клетка.

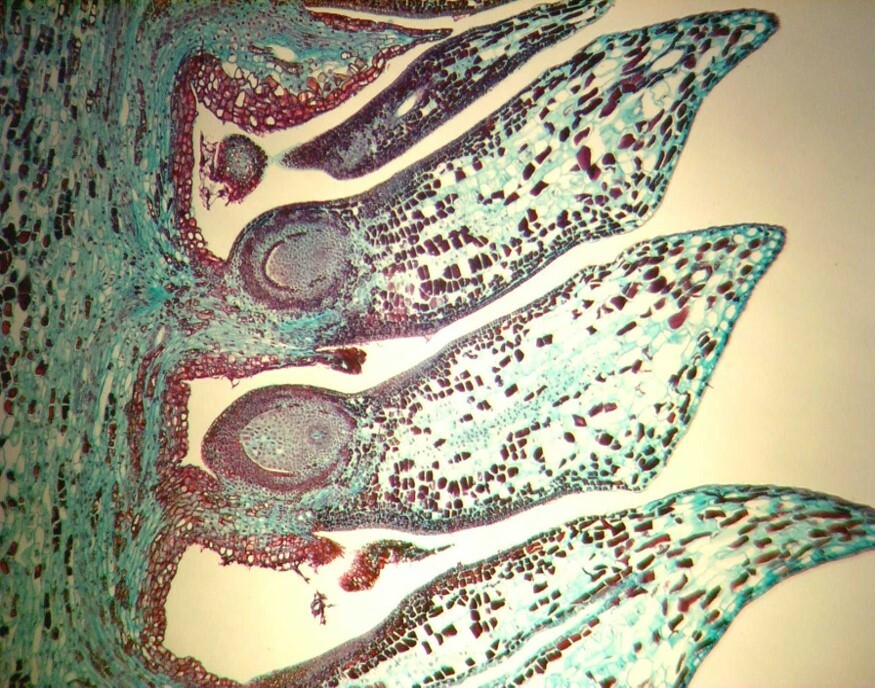

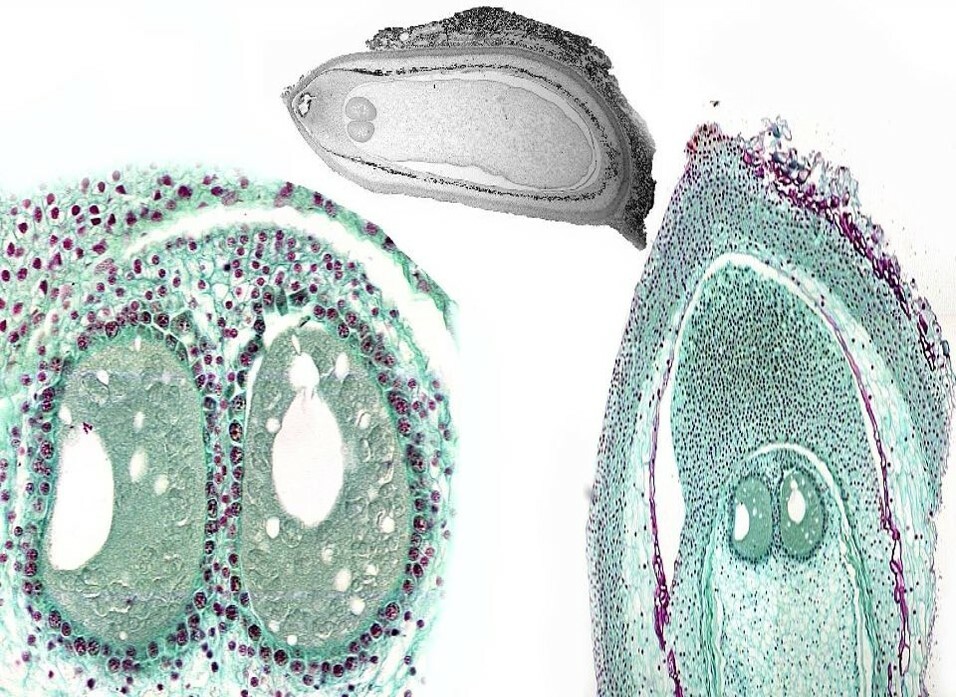

Рис.3а. Микропрепарат микростробила сосны (мужской шишки)

Рис.3б. Пыльца сосны

Рис.4. Строение мужской шишки сосны

Рис.5. Женская шишка с созревшими семенами

Рис.6. Женская шишка сосны

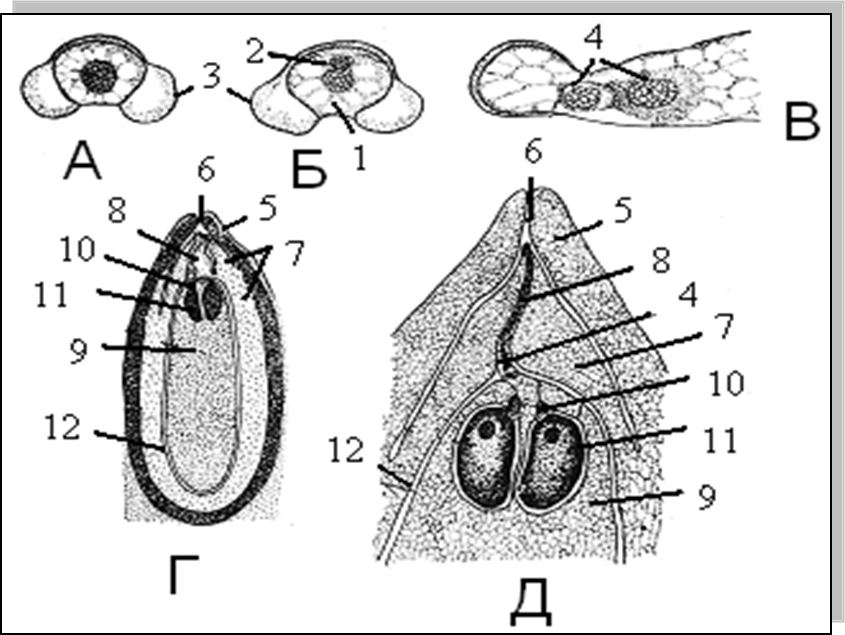

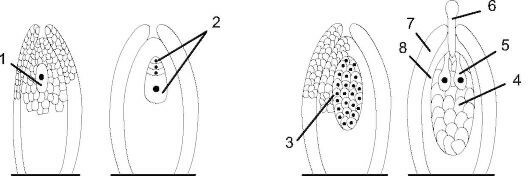

Рис.7. Развитие женского и мужского гаметофита

А – пыльцевое зерно; Б – образование мужского гаметофита;

1 – проталлиальная клетка; 2 – антеридиальная клетка; 3 – воздушные мешки;

В – пыльцевая трубка; 4 – генеративные клетки (спермии);

Г – продольный разрез семяпочки;

Д – верхняя часть семяпочки; 5 – интегумент; 6 – микропиле; 7 – нуцеллус;

8 – пыльцевая трубка; 9 – эндосперм;

10 – шейка архегония; 11 – яйцеклетка; 12 – женский гаметофит.

Рис.7а. Семязачаток сосны обыкновенной

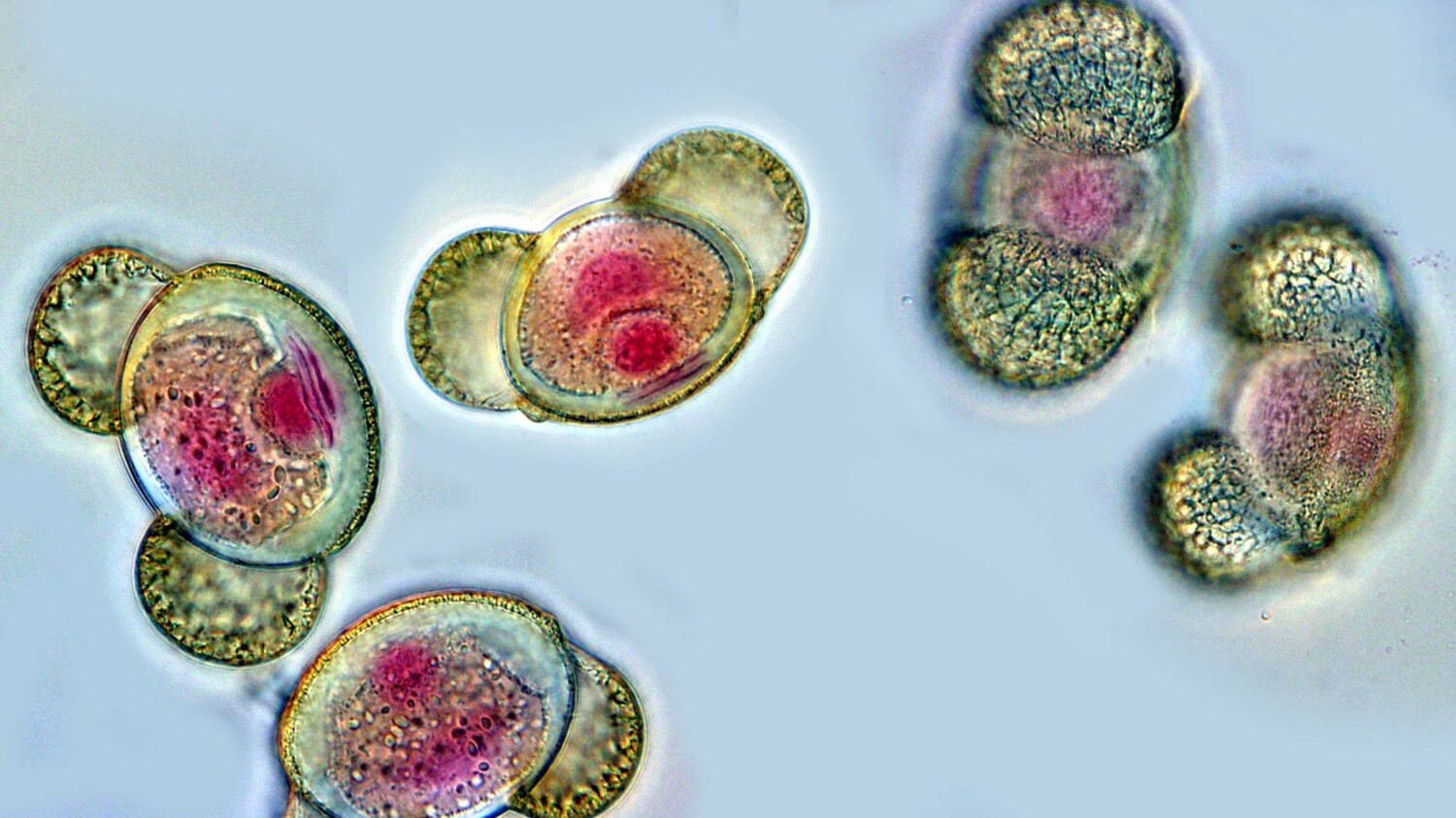

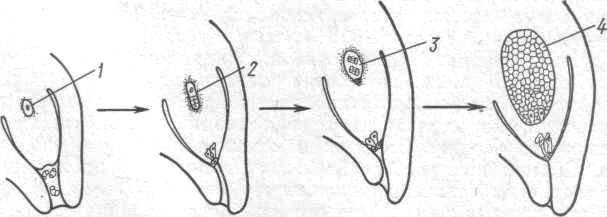

Рис.7б. Развитие женского гаметофита (эндосперма) сосны обыкновенной — Pinus sylvestris:

1 — археспориальная клетка, 2 — тетрада мегаспор, 3 — деление мегаспоры, 4 — женский гаметофж-(эндосперм), развившийся из мегаспоры

Рис.7в. Мегагаметогенез сосны обыкновенной: 1 - археспориальная клетка; 2 - тетрада мегаспор; 3 - деление мегаспоры; 4 - женский гаметофит (эндосперм), развившийся из мегаспоры; 5 - архегонии; 6 - пыльцевая трубка; 7 - интегумент; 8 - нуцеллус

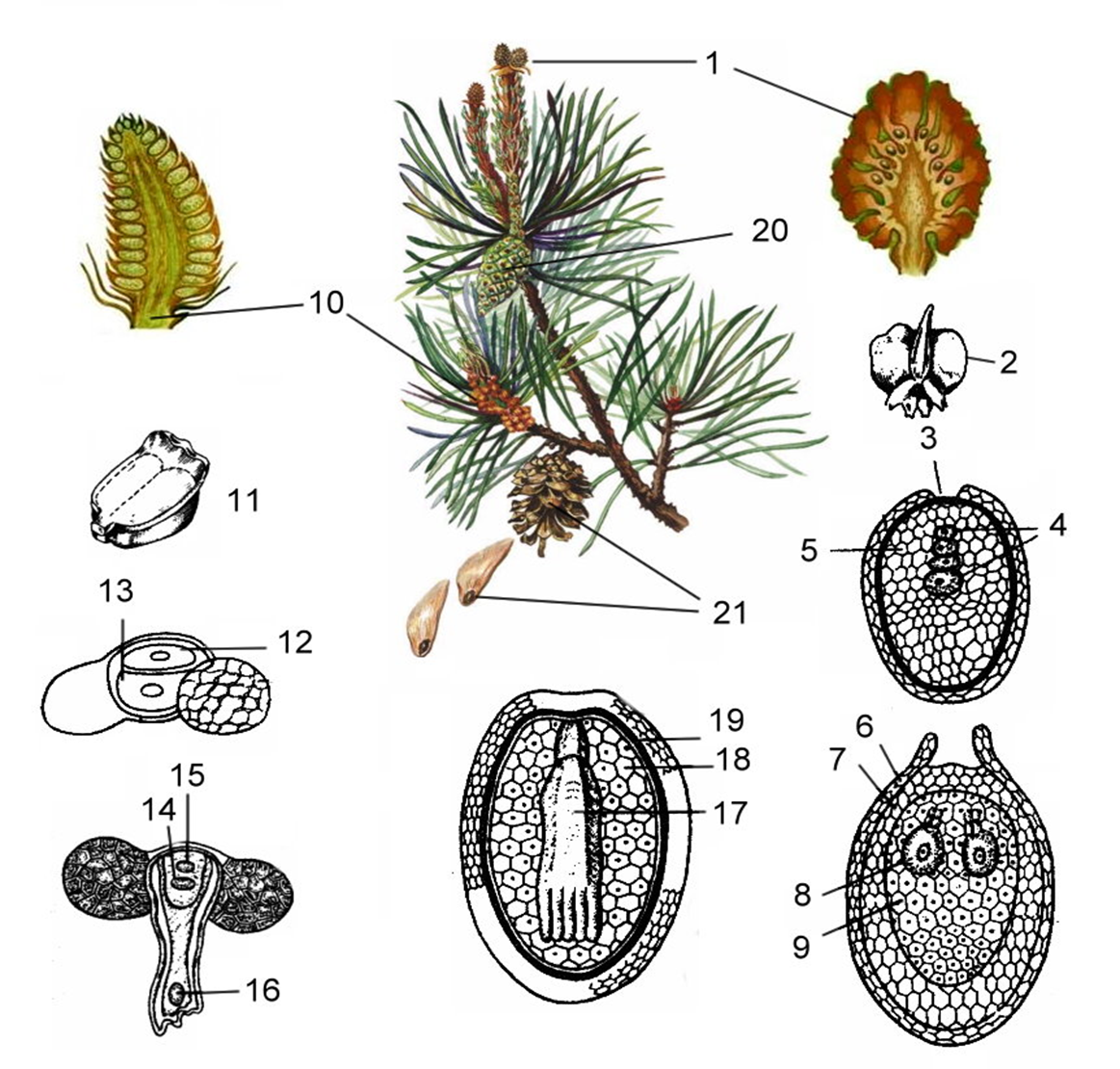

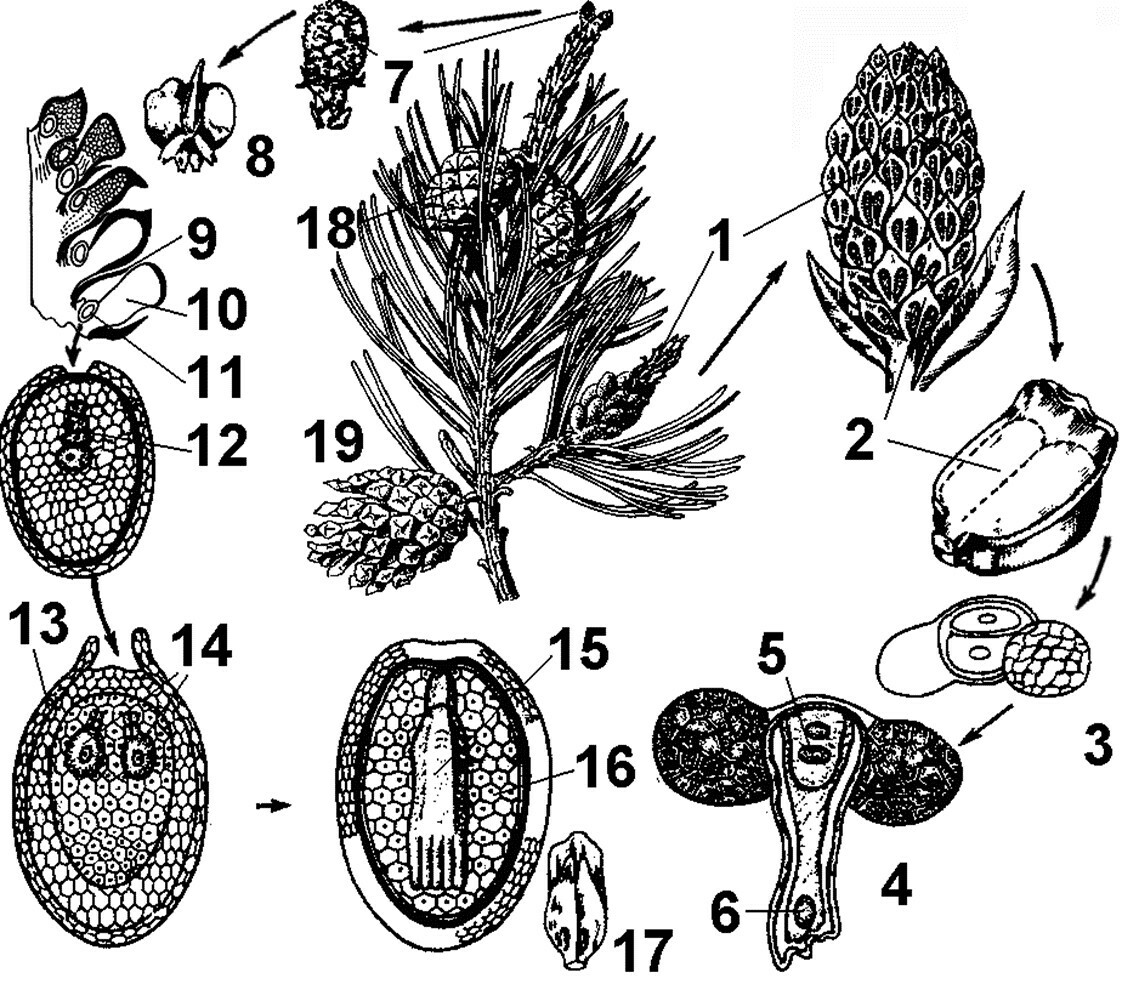

Рис.8. Цикл размножения голосеменных:

1 – женская шишка; 2 – семенная чешуя с двумя семязачатками; 3 – микропиле; 4 – мегаспоры; 5 – нуцеллус семязачатка; 6 – интегумент, один листочек; 7 – нуцеллус, образующий перисперм; 8 – архегоний; 9 – первичный эндосперм; 10 – мужская шишка; 11 – микроспорофилл с двумя микроспорангиями; 12 – антеридиальная клетка; 13 – сифоногенная клетка, клетка трубки; 14 – ядро спермагенной клетки; 15 – ядро клетки-ножки; 16 – клетка трубки; 17 – зародыш семени; 18 – первичный эндосперм; 19 – семенная кожура; 20 – шишка, возраст которой один год; 21 – шишка, возраст которой – два года.

Рис.9. Цикл размножения голосеменных:

1 — мужская шишка; 2 — микроспорофиллы с двумя микроспорангиями; 3 — пыльцевое зерно; 4 — мужской гаметофит; 5 — генеративная клетка; 6 — сифоногенная клетка; 7 — женская шишка; 8 — мегаспорофиллы; 9 — кроющая чешуйка; 10 — семенная чешуйка; 11 — семязачаток; 12 — мегаспоры; 13 — интегументы; 14 — архегонии с яйцеклетками; 15 — зародыш; 16 — эндосперм; 17 — чешуйка с двумя семенами; 18 — шишка первого года; 19 — шишка второго года.